История Казани

История Казани, год основания города, достопримечательности, гостиницы, развлечения, отзывы гостей города.

Время основания Казани относится к концу девятого – началу десятого века. Первые, самые давние, десятилетия существования Казани относятся к тому периоду, когда на территории современного Татарстана располагалась Волжская Булгария. Казань была одной из её северных военных крепостей.

По поводу происхождения названия Казани до сих пор ведутся споры, но большинство исследователей сходятся во мнении, что оно произошло от татарского слова «казан», означающего «котёл».

В тринадцатом веке началась многолетняя эпоха монгольского нашествия, в начале которой жители Волжской Булгарии боролись с кочевниками довольно успешно – в 1223 году первое вторжение Чингисхана было отбито. Но, спустя тринадцать лет, в 1236 году, внук Чингисхана – Батый – всё-таки поработил независимую Булгарию, разрушив её почти до основания.

В это время происходило формирование Золотой Орды, и территория современной Казани вошла в её состав.

После захвата земель игом города стали восстанавливаться, и уже через сто лет Казань считалась центральным городом Волжской Булгарии, спустя пару десятков лет она приобрела статус княжеского города в рамках Орды.

Пропустив значительный период истории Казани, перейдём сразу к двадцатому веку. После революции 1917 года власть в Казани перешла в руки Советов, а в 1920 году была создана Татарская автономная ССР.

В годы Второй мировой войны в Казань было эвакуировано множество заводов и предприятий, поэтому жители города смогли внести ощутимый вклад в борьбу за Победу.

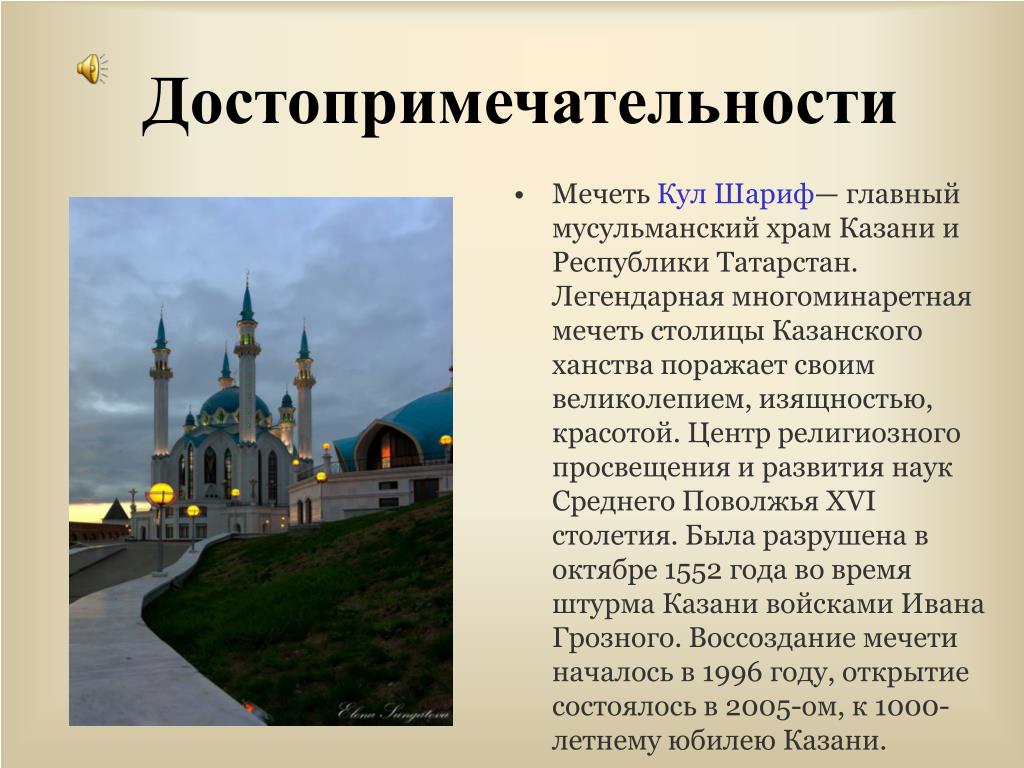

В 2000 году Казанский Кремль был включён в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2005 году в истории Казани произошло значимое событие – тысячелетний юбилей, который отмечался с особым размахом. Кроме увеселительных мероприятий и международных конференций, проводимых в рамках празднования тысячелетия Казани, к юбилею был завершен ряд бытовых программ, таких, как ликвидация ветхого жилья, реставрация исторических архитектурных памятников (в том числе – Казанского Кремля), создание спортивных комплексов и, наконец, торжественный пуск первой казанской линии метрополитена.

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА

Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета решением Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности 5 марта 1932 года.

В начале институт состоял из двух отделений: аэродинамического и самолетостроительного, на базе которых в 1934 году был официально открыт самолетостроительный факультет (первый декан – К. А. Архипов).

С первых дней существования института велась интенсивная научно-исследовательская работа. Ее возглавлял Николай Гурьевич Четаев, создавший в стенах института научную школу общей механики. В 1940 году Н. Г. Четаев переведен на работу в Москву на должность зам. директора (с 1944 года – директор) института Механики АН СССР. В 1943 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР.

С 1933 года институт одним из первых среди авиационных вузов страны начал издавать сборники научных статей, получивших название «Труды КАИ», регулярно выпускавшиеся и ставшие авторитетным научным изданием. В 1933 году начались защиты кандидатских диссертаций преподавателями института, первым защитился Г. В. Каменков, ставший впоследствии ректором КАИ, с 1949 года – проректор, ректор МАИ. В 1937 году состоялись первые защиты докторских диссертаций Г. В. Каменковым, Х. М. Муштари, И. Г. Малкиным. Вместе с теоретическими исследованиями в институте успешно велись и конструкторские разработки. В 1933-1939 годах в ОКБ КАИ создана серия одно- и двухмоторных самолетов, в которых были воплощены новые для того времени идеи и конструктивные решения (зависающие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло и др.). На этих самолетах был установлен ряд официальных рекордов.

В 1933 году начались защиты кандидатских диссертаций преподавателями института, первым защитился Г. В. Каменков, ставший впоследствии ректором КАИ, с 1949 года – проректор, ректор МАИ. В 1937 году состоялись первые защиты докторских диссертаций Г. В. Каменковым, Х. М. Муштари, И. Г. Малкиным. Вместе с теоретическими исследованиями в институте успешно велись и конструкторские разработки. В 1933-1939 годах в ОКБ КАИ создана серия одно- и двухмоторных самолетов, в которых были воплощены новые для того времени идеи и конструктивные решения (зависающие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло и др.). На этих самолетах был установлен ряд официальных рекордов.

В 1939 году в КАИ открыт моторостроительный факультет (первый декан – А. А. Чусляев). Заведующим кафедрой авиадвигателей стал С. В. Румянцев, впоследствии ректор КАИ, затем зам. министра высшего образования СССР, ректор Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы.

В годы Великой Отечественной войны на площадях института работал ряд подразделений и лабораторий Института Физики АН СССР, Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Летно-исследовательского института (ЛИИ), Научно-исследовательского института Гражданского воздушного флота (ГВФ), а также весь состав Харьковского авиационного института.

В 1945 году в институте была организована первая в вузах страны кафедра реактивных двигателей, на заведование которой был приглашен будущий академик В. П. Глушко – основоположник отечественного ракетного двигателестроения. В числе первых ее преподавателей были С. П. Королев, впоследствии главный конструктор ракетно-космических систем страны, профессор Г. С. Жирицкий, именем которого назван один из кратеров Луны.

В 1951 году в институте был открыт новый факультет авиационного приборостроения (первый декан – В. В. Максимов). В 1952 году был создан факультет авиационной радиотехники, который вскоре стал крупнейшим в институте (первый декан – В. И. Поповкин).

В середине 1950-х годов набрали полную силу и завоевали всесоюзную известность научные школы: устойчивости движения, прочности авиационных конструкций, оптимальных процессов, авиационного двигателестроения, прогрессивных технологических процессов и др.

В 1958 году было принято решение о выпуске в стране новой научной серии журналов «Известия высших учебных заведений», издание одной из серий – «Авиационная техника» было поручено институту. Этот журнал и сегодня распространяется в 30 странах мира (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и др.), а также полностью переводится на английский язык и издается в США под названием Soviet Aeronautic. В 1967 году за большие заслуги в подготовке инженерных кадров и развитие научных исследований институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1972 году был открыт факультет вычислительных и управляющих систем (первый декан – Ю. В. Кожевников). В 1973 году институту было присвоено имя выдающегося советского авиаконструктора А. Н. Туполева. В марте 1982 года в честь 50-летнего юбилея институт был награжден орденом Дружбы народов.

В 1987 году впервые в вузах города на альтернативной основе состоялись выборы ректора института. Им стал профессор Г. Л. Дегтярев. В 1991 году в институте основан новый факультет управления, экономики, финансов и предпринимательства (первый декан – Т. К. Сиразетдинов).

В 1992 году Казанский авиационный институт преобразован в Казанский государственный технический университет (КГТУ). Став техническим университетом, КАИ значительно расширил спектр направлений и специальностей высшего образования.

В 1995 году в университете создан гуманитарный факультет (первый декан – Д. К. Сабирова), в 2000 году – факультет физико-математической подготовки (первый декан – К. Г. Гараев), в 2003 году – факультет экономической теории и права (декан А. Ш. Хасанова) и факультет психологии и делового администрирования (декан Р. В. Габдреев). В 1999 году на базе факультетов летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов основан институт авиации, наземного транспорта и энергетики (ИАНТЭ).

В 1992 году был создан Центр непрерывного образования (ЦНО, первый директор – А. К. Ватолин). В структуре ЦНО – Институт повышения квалификации и переподготовки преподавательских кадров (создан в 1994 г., первый директор – Д. К. Сабирова), факультет предвузовской подготовки (создан в 1989 г., первый директор – М. Ю. Одиноков), 25 центров и четыре группы подготовки. Повышение квалификации ведется по 63 программам, получение второго высшего образования – по девяти программам.

Международные связи КНИТУ-КАИ зародились в 1937 году, когда группа преподавателей – сотрудников ОКБ КАИ выезжала во Францию для ознакомления с производством на авиационных заводах фирмы «РЕНО». С 1947 по 1955 год в КАИ обучались иностранные студенты и аспиранты из Албании, Болгарии, Венгрии, Китая, Северной Кореи, Польши, Румынии, Чехословакии.

После сорокалетнего перерыва с 1996 года в КГТУ вновь возобновилась подготовка иностранных студентов и аспирантов. К настоящему времени по разным программам здесь прошли обучение студенты из Турции, Ливана, Сирии, Иордании, Кореи, Индии, Пакистана, Китая, Палестины, Ливии, Германии, США. Активно развиваются научные и образовательные связи с университетами Бразилии, Германии, Испании, Китая, Ливии, США, Франции и других стран. Координацию взаимодействия с международными научными и образовательными центрами осуществляет Управление международных связей.

В 2009 году университет победил в конкурсном отборе среди университетов Российской Федерации по проекту «Национальный исследовательский университет» в числе тридцати лучших университетов России и сменил имя на Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

2 сентября 2014 г. в структуре КНИТУ-КАИ открылся уникальный, не имеющий аналогов в России Германо-Российский Институт Новых Технологий (ГРИНТ). В консорциуме с германскими партнерскими университетами в ГРИНТ реализуются совместные образовательные программы двойных дипломов уровня магистратуры и научно-исследовательская деятельность с широким привлечением ведущих российских и зарубежных ученых, преподавателей и практиков, в будущем планируется совместная аспирантура. Обучение в ГРИНТ базируется на высоких германских стандартах инженерного образования, адаптированных к совместной реализации в российском вузе. Первыми немецкими университетами-партнерами ГРИНТ стали Технический университет Ильменау (ТУ Ильменау) и Университет имени Отто-фон-Гёрике г. Магдебург (ОФГУ). В 2015 году к долгосрочному сотрудничестве с ГРИНТ присоединился Технический университет Кайзерслаутерн. Проект был поддержан также руководством Республики Татарстан и Германской службой академических обменов (DAAD).

В консорциуме с германскими партнерскими университетами в ГРИНТ реализуются совместные образовательные программы двойных дипломов уровня магистратуры и научно-исследовательская деятельность с широким привлечением ведущих российских и зарубежных ученых, преподавателей и практиков, в будущем планируется совместная аспирантура. Обучение в ГРИНТ базируется на высоких германских стандартах инженерного образования, адаптированных к совместной реализации в российском вузе. Первыми немецкими университетами-партнерами ГРИНТ стали Технический университет Ильменау (ТУ Ильменау) и Университет имени Отто-фон-Гёрике г. Магдебург (ОФГУ). В 2015 году к долгосрочному сотрудничестве с ГРИНТ присоединился Технический университет Кайзерслаутерн. Проект был поддержан также руководством Республики Татарстан и Германской службой академических обменов (DAAD).

Одна из приоритетных задач научного коллектива вуза – кадровое и технологическое сопровождение инновационного развития промышленной отрасли. Решение данной задачи обеспечивается работой созданных на базе КНИТУ-КАИ крупных научно-производственных исследовательских подразделений.

Совместными усилиями Правительства РФ, Правительства Республики Татарстан на базе университета была создана инфраструктура коллективного пользования, в которой аккумулировано дорогостоящее и уникальное оборудование, услугами которой может воспользоваться широкий круг пользователей. Наиболее значимыми из них являются: научно-образовательный центр нанотехнологий и наноматериалов, инжиниринговый центр инновационных лазерных технологий в машиностроении «КАИ-Лазер», инжиниринговый центр «КАИ-Композит», Казанский квантовый центр «КАИ-Квант», состоящий из лаборатории фотоники и волоконной квантовой оптики и лаборатории квантовых коммуникаций, испытательная лаборатория прочности и надежности летательных аппаратов.

Сегодня КНИТУ-КАИ – признанный в России и за рубежом современный образовательный и научно-исследовательский комплекс, который готовит высококвалифицированные кадры для наукоемких отраслей промышленности. За 85-летнюю историю в КНИТУ-КАИ сложились традиции, позволяющие университету занимать высокие позиции среди технических вузов России. Модернизируется материально-техническая база, совершенствуется учебный процесс, укрепляются связи с производством, развивается международное сотрудничество. КНИТУ-КАИ становится центром притяжения – университетом, соответствующим лучшим мировым образцам.

Модернизируется материально-техническая база, совершенствуется учебный процесс, укрепляются связи с производством, развивается международное сотрудничество. КНИТУ-КАИ становится центром притяжения – университетом, соответствующим лучшим мировым образцам.

Научный потенциал университета составляют: 7 научно-исследовательских институтов, 1 факультет, 45 кафедр, 11 научно-образовательных центров, 2 колледжа, 1 бизнес-инкубатор, 48 научно-исследовательских лабораторий. Здесь трудятся более 3000 преподавателей, научных работников и инженеров, в том числе свыше 120 докторов наук и профессоров, среди них 17 академиков и членов-корреспондентов РАН, Академии Наук Татарстана и Международной академии наук высшей школы, более 700 докторов и кандидатов наук.

История — Казанский государственный аграрный университет

22 мая 1922 года на основе объединения сельскохозяйственного факультета Политехнического института и лесного факультета Казанского университета был учреждён Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. За прошедшие годы структура института неоднократно менялась. В разные периоды велась подготовка на зоотехническом факультете, плодоовощном, агролесомелиоративном.

За прошедшие годы структура института неоднократно менялась. В разные периоды велась подготовка на зоотехническом факультете, плодоовощном, агролесомелиоративном.

От академии к университету…

В 1995 году Казанскому сельскохозяйственному институту как крупному учебно-научному центру в области подготовки специалистов для сельского хозяйства был присвоен статус академии. Дальнейшее стабильное и динамичное развитие академии, накопленный преподавательский и научный потенциал, позволяющий обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства по широкому спектру специальностей, развитая научно-техническая база стали основанием для решения Аккредитационной Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2006 года (приказ от 27 июля 2006 г. №1868) о присвоении академии статуса университета. Новое название – Казанский государственный аграрный университет — было присвоено приказом учредителя вуза — Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (приказ от 16 августа 2006 г. № 238)

№ 238)

В настоящее время Казанский государственный аграрный университет представляет собой крупный учебно-научный центр. В составе университета — Институт экономики, Институт механизации и технического сервиса и 2 факультета: агрономический и лесного хозяйства и экологии.

Подготовка современных кадров…

Подготовка квалифицированных кадров для АПК в университете осуществляется по 12 специальностям и направлениям, 5 программам магистратуры, 22 программам послевузовского профессионального образования (аспирантура) и 2 направлениям докторантуры, программам (курсам) повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, а также программам дополнительной и довузовской подготовки. Общий контингент студентов на 1 октября 2014 г. составил 5398 человек (2683 — по очной форме обучения и 2715 – по заочной форме). За 92 года существования подготовлено более 36 тыс. специалистов для сельского и лесного хозяйства: агрономов, инженеров-механиков, экономистов, бухгалтеров, инженеров лесного дела.

Эффективная профориентационная работа и качественный отбор абитуриентов ежегодно обеспечивают стабильно высокий конкурс в университет. За последние пять лет существенно увеличился конкурс, в 2014 году на очную форму обучения составил 8,67 заявлений на место.

С каждым этапом развития нашей страны роль высококвалифицированных кадров и науки становится всё более весомой и решающей, в том числе и в агропромышленном комплексе. В условиях жесткой конкуренции на мировом и отечественном рынке, в том числе и на рынке продовольствия — без широкого привлечения кадрового и научного потенциала нашей республики добиться коренного перелома в экономике невозможно.

Казанский государственный аграрный университет, обладающий богатым научным потенциалом и необходимой материально-технической базой, призван обеспечить АПК и лесное хозяйство республики и регионы, Среднего Поволжья высококвалифицированными специалистами, научно-педагогическими кадрами и научными разработками мирового уровня. Многие преподаватели удостоены почётных званий Российской Федерации и Республики Татарстан, среди них заслуженные деятели науки Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреаты Государственной премии Республики Татарстан

Многие преподаватели удостоены почётных званий Российской Федерации и Республики Татарстан, среди них заслуженные деятели науки Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреаты Государственной премии Республики Татарстан

Наука…

Научно-исследовательская работа в Казанском ГАУ выполняется по 18 приоритетным научным направлениям, включающим экономику и управление агропромышленным комплексом, бухгалтерский учёт, земледелие и растениеводство, животноводство, механизацию сельского хозяйства, технический сервис и электрификацию, природопользование, лесное хозяйство и экологию, социальные и гуманитарные науки. В университете функционируют 22 научные школы. Подготовка аспирантов в университете ведется по 22 специальностям, работают 3 диссертационных совета.

Научные разработки сотрудников университета ежегодно представляются на международных, региональных, республиканских и городских выставках. Победы на них находят свое отражение в многочисленных дипломах различных степеней. За последние пять лет получено 35 золотых, серебряных и бронзовых медалей международного и всероссийского уровня

За последние пять лет получено 35 золотых, серебряных и бронзовых медалей международного и всероссийского уровня

Успешно развиваются новые формы научно-технического сотрудничества с производством и безнес-структурами АПК через создание современных лабораторий, опытно-производстенных предприятий, совместных кафедр. Среди наших партнеров: ЗАО»Агросила групп», ОАО «Красный Восток Агро», ООО «МК Тарос», ЗАО «Проимнтел АГРО», ООО «Дмилк», ГУП Агрокомбинат «Майский», ООО «Саба», Сабинский и Арский лесхозы, и многие другие.

Особенно пристальное внимание в Казанском государственном аграрном университете уделяется разработке и внедрению высокоэффективных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Имеются договора о научном сотрудничестве с ведущими вузами и научными учреждениями региона. Созданы научно-производственные центры по инновациям в агропромышленном комплексе: по внедрению сберегающих технологий в АПК, информационно-консультационные, переподготовке и повышению квалификации специалистов АПК, аэрокосмических исследований сельскохозяйственных и лесных ресурсов. Активное и плодотворное сотрудничество ведется с РАН, АН РТ, Институтом экологии и природных систем АН РТ, РИВЦ при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Активное и плодотворное сотрудничество ведется с РАН, АН РТ, Институтом экологии и природных систем АН РТ, РИВЦ при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Международное сотрудничество…

Казанский государственный аграрный университет активно участвует в международном сотрудничестве РФ и РТ в области образования и науки, развивает культурные связи в целях достижения и поддержания международного уровня осуществляемых образовательных программ, научных исследований, организации и управления. Это позволяет реализовывать основные задачи Болонского процесса и способствует интеграции в международную систему науки и образования. Международные связи развиваются через заключение двусторонних договоров и соглашений.

Развиваются академические обмены, студенческие обмены с вузами и организациями Германии, США, Великобритании, Дании. На сегодняшний день университет имеет договора по академическому обмену с Питсбургским университетом (штат Канзас, США), с университетом Эберсвальда (Германия). Ежегодно студенты университета принимают участие в программах по прохождению производственных практик APOLLO и LOGO.

Спорт…

Для проведения учебно-спортивных и оздоровительных мероприятий для студентов и сотрудников университета в учебном городке на Ферме-2 имеется спортивный корпус площадью 2263,6 м², который оборудован спортивным залом, борцовским залом и залами тяжелой атлетики, аэробики, стрелковым тиром, шахматным клубом, лыжной базой, стадионом и открытыми спортивными площадками. В конце декабря 2009 года состоялось открытие нового универсального спортивного комплекса «Тулпар» Казанского ГАУ, современная материально-техническая база которого позволит обеспечить учебно-тренировочный процесс на самом высоком уровне.

В учебном городке на Ферме-2 созданы все условия для нормальной жизни и отдыха студентов и сотрудников университета. 5 зданий общежития на 1464 койко-мест, 2 столовые, 6 буфетов и 1 кафе. Первичное медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в медпункте в учебном городке Ферма-2, площадь которого составляет 140 м² в помещении общежития №6, а также городской поликлиники № 9.

История и авторитет старейшего аграрного вуза, профессорско-преподавательский коллектив, прекрасные учебные корпуса, инновационные технологии и научные достижения – основа дальнейшего развития Казанского государственного аграрного университета.

История музея | Национальный музей Республики Татарстан

Директор Госмузея в 1941-1977 годы Владимир Михайлович Дьяконов внес огромный вклад в развитие музея. Это — выдающийся музейный деятель, награждение директора музея орденом Октябрьской Революции, присвоение ему званий Заслуженный работник культуры ТАССР и РСФСР свидетельствовало о признании государством не только его заслуг, но и заслуг возглавляемого им музея.

Возродились систематические археологические и этнографические исследования. С 1938 года музей стал одним из участников объединенной Куйбышевской экспедиции, в которой принимали участие Институт материальной культуры АН СССР и Государственный Исторический музей (Москва), ведущим научным центром по изучению археологических памятников республики. Благодаря экспедиционной деятельности Н.Ф. Калинина, А.М. Ефимовой, О.С. Хованской археологический фонд пополнился ценнейшими материалами по городской культуре эпохи средневековья.

Благодаря экспедиционной деятельности Н.Ф. Калинина, А.М. Ефимовой, О.С. Хованской археологический фонд пополнился ценнейшими материалами по городской культуре эпохи средневековья.

С большой активностью шло комплектование документальных материалов по истории края. Определяющим направлением было формирование коллекций – документальных и вещевых – по советскому периоду истории. Ценность музейного собрания составили многочисленные биографические комплексы современников.

Плодотворным и быстро развивающимся направлением с 1950-х гг. стало формирование коллекций, представляющих историю духовной культуры, литературы и искусства татарского народа. Особенно следует отметить значение строительства новых музеев, которые по поручению правительства создавались в республике силами сотрудников Государственного объединенного музея ТАССР во главе с Л.Г. Валеевой, когда одновременно шло комплектование личных коллекций Г. Тукая, Мусы Джалиля, Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова и других выдающихся деятелей культуры.

Большие испытания коллективу музея принес 1987 год, когда произошел пожар в одном из учреждений, находящихся в одном здании с музеем. Героические усилия музейщиков и жителей города спасли экспонаты музея от гибели, ни один музейный предмет не пострадал.

В течение многих лет у музея не было постоянной экспозиции, однако сотрудники музея во главе с генеральным директором Г.С. Мухановым нашли новые формы работы: за это время были созданы сотни выставок как в здании музея, так и в различных учреждениях Казани и республики. Выставочная деятельность музея перешагнула тогда границы Татарстана, выдающейся заслугой всего коллектива музея стала проходившая в 1999 году в Москве выставка «Сокровища музеев Татарстана» в Государственном историческом музее на Красной площади.

Другой формой работы стала деятельность по методическому руководству работой филиалов объединения. Роль координирующего методического центра для музеев региона НМ РТ стал играть ещё в 1920-е годы. В последующие десятилетия она стала ещё более возрастать. В 1981 году краеведческие музеи республики были централизованы на базе Государственного музея ТАССР и его филиалов и преобразованы в Государственный объединённый музей ТАССР, который стал головным в объединении.

В последующие десятилетия она стала ещё более возрастать. В 1981 году краеведческие музеи республики были централизованы на базе Государственного музея ТАССР и его филиалов и преобразованы в Государственный объединённый музей ТАССР, который стал головным в объединении.

Крупным успехом музейщиков являются созданные тогда в районах новые музеи: в Арске, Буинске, Бавлах, Бугульме и т.д. В 1999 году усилиями музейных сотрудников ГОМ РТ был открыт музей Гаяза Исхаки в Чистопольском районе (д. Яуширма), единственный в мире музей этого выдающегося деятеля татарской культуры.

Важным направлением музейной деятельности в эти годы оставалось комплектование музейного фонда. За последнее десятилетие ХХ века музейные фонды продолжали активно пополняться, несмотря на социальные преобразования, охватившие страну. Очевидным импульсом для комплектования стало празднование 100-летнего юбилея музея в 1995 году, когда по инициативе директора музея Г.С. Муханова зародилась традиция проведения «Дней дарения», и собрание музея пополняли жители Казани, а также предприятия и организации Республики.

С 23 марта 2001 года ГОМ РТ получил статус Национального музея Республики Татарстан. В состав НМ РТ в 2006 году формально входили 85 музеев республики (включая головной музей).

Национальный музей Республики Татарстан сегодня преобразился, теперь он принимает посетителей практически как открывшийся музей. Уже введены в строй разделы постоянной экспозиции «Древняя история Татарстана», «Казанская губерния в XVIII веке» и две особые кладовые: «Товарно-денежные отношения в средние века» и «Татарские ювелирные украшения». Идет работа над одним из самых ярких и интересных разделов экспозиции «Средневековая история: эпоха Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства». В ближайших планах – завершение исторической части экспозиции, создание эколого-этнографического экспозиционного комплекса с показом богатейших таксидермических и этнографических собраний музея.

Согласно Программе развития музея в центре Казани будет создан не имеющий аналогов в России музейный методический, научно-исследовательский и информационный центр со стройной системой фондохранилищ, экспозиций, реставрационных и художественных мастерских, музейно-педагогических и культурно-образовательных комплексов, музейных интернет и визит-центров.

Храм всех религий: описание, адрес, время работы

Адрес: Поселок Старое Аракчино, ул. Старая Аракчинская, строение №4.

Цена билета: вход свободный.

Время работы: круглосуточно.

Храм всех религий – это уникальный по мировым меркам архитектурный комплекс, объединяющий 16 мировых религий. В облике храма тесно переплелись черты православных соборов, готических костелов, синагог, мечетей и буддийских храмов, элементы языческих культов и верований древних цивилизаций. Это симбиоз вероисповеданий и культур народов мира, а еще просто очень красивое сооружение и один из современных символов города, который обязательно стоит увидеть во время визита в Казань.

История создания Храма всех религий и его судьба

Дата заложения храма – 1994 год. Автор проекта – художник и эзотерик Ильдар Ханов. На создание столь необычного проекта мастера подтолкнуло путешествие в Тибет и Индию, во время которого он проникся идеями гуманизма, равенства людей и вероисповеданий.

В качестве места расположения храма был выбран поселок Старое Аракчино, родина автора. Активное возведение велось до 2013 года, вплоть до кончины Ильдара Ханова. В настоящее время строительство продолжают близкие родственники автора, единомышленники и меценаты.

Храм всех религий, Казань. Фото: @ kapeleva_a

Согласно первоначальной задумке, в храме должны быть созданы 16 тематических залов. Сегодня для посещений открыты залы, посвященные египетским богам и католицизму, театр, чайная комната и картинная галерея. В 2015 году на входе были установлены скульптуры сфинксов. В планах – постройка театра, художественной школы, детской консерватории, экологической школы, гончарной школы и мастерской по изготовлению витражных стекол. На территории храма организуются музыкальные концерты и благотворительные мероприятия.

Храм всех религий – один из символов Казани, который в последние годы стал едва ли не вторым по популярности после Казанского Кремля местом паломничества туристов.

Внутри Храма всех религий. Фото: @ khram_vseh_religiy

В нем привлекает буквально все – и необычная архитектура с обилием резных и красочных элементов, мозаичные интерьеры с экспонатами со всего мира и, конечно, красивая легенда, которая окутывает историю строительства храма. Согласно ей, основать храм в родном селе Ильдару Ханову приказал белобородый старец, явившейся мастеру во время совершения медитации.

Ради чего стоит посетить Храм всех религий в Казани?

Храм всех религий – это комплекс из нескольких строений, украшенных большим количеством характерных для той или иной религии элементов. Сооружения, увенчанные яркими расписными куполами, дополнены витражами, резьбой и мозаикой. Стены и купола храма расписаны мусульманской, христианской, иудейской и буддийской символикой. Башни храма дополняют друг друга, создавая гармоничную композицию.

Сфинксы Храма всех религий. Фото: @ gulnazik1

Важная составляющая памятника – одна из комнат родного дома мастера, в котором он провел детские годы. После кончины автора в комнате усилиями семьи и родственников был организован музей в его честь. Здесь можно увидеть созданные Хановым портреты его родителей, любимые книги и спортивные тренажеры.

После кончины автора в комнате усилиями семьи и родственников был организован музей в его честь. Здесь можно увидеть созданные Хановым портреты его родителей, любимые книги и спортивные тренажеры.

Храм всех религий не является религиозным учреждением в классическом понимании этого термина. Здесь не проводятся службы и нет ориентирования на одну конкретную религию. Скорее это культурное и просветительское пространство, созданное для всех людей, независимо от их убеждений.

Интересные факты

В разгар строительных работ на территории храма неожиданно забил источник. Произошедшее было воспринято как благоприятный знак, указывающий на богоугодность затеи строительства храма. Ильдар Ханов собственноручно обустроил источник, выложив камнем, чтобы каждый желающий смог набирать воду. К сожалению, на сегодняшний день источник закрыт от посетителей, поскольку из-за большого количества желающих набирать в нем воду случались конфликты.

Изначально при храме планировалось возведение рехаба. Реализация центра планировалась на искусственно созданном острове у берега Волги. Однако планам Ильдара Ханова не было суждено осуществиться – рукотворный остров был продан под строительство частных особняков.

Реализация центра планировалась на искусственно созданном острове у берега Волги. Однако планам Ильдара Ханова не было суждено осуществиться – рукотворный остров был продан под строительство частных особняков.

Ильдар Ханов. Фото: @ temple_of_all_religions

Один из самых удивительных фактов, связанных с историей возведения храма, состоит в том, что в создании планировки комплекса принимал участие сын художника и эзотерика Николая Рериха — Святослав Рерих.

История — Казанское метро

История строительства казанского метрополитена

Как показывают современные экономико-социальные расчёты, метрополитен необходим городам с населением более 800 000 человек. Однако в СССР на этот счёт была более простая планка — 1 млн. Миллионный житель родился в Казани в 1979 г. Обосновывать необходимость строителствзялся институт «Гипрокоммундортранс». Начав геологические работы в 1983-м, только к 87-му году «Метрогипротранс» и его филиал «Горьковметропроект» разработали план.

В 1988-м году, после одобрения Министерства путей сообщения, началась разработка рабочего плана. Был объявлен конкурс на название станций. В 1989 г. финансирование строительства метрополитенов в СССР уменьшается, работы замедляются. Начало строительства было назначено на 1992 г., но с развалом СССР планы изменились. О метро вспомнили лишь к 1996 году. Казань в последний момент была включена в список городов, где должны были строить метро. К концу 1996 г. были готовы документы, распоряжения правительств. Было решено финансировать стройку века пополам — Москва/Казань.

17 марта 1997 года учреждёно Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Казметрострой». 27 августа 1997 была в торжественной обстановке в памятную ротонду на пл. Тукая было заложено послание к будущим пассажирам метро. На базе незагруженного строительного комплекса авиазавода имени Горбунова создан завод строительных конструкций метрополитена, для которого закуплено уникальное французское оборудование — оснастка для изготовления блоков тоннельной обделки. По Распоряжению №1433-р Правительства РФ от 12.10.2000 г. была разработана «Программа развития метрополитенов и других видов скоростного внеуличного транспорта в Российской Федерации до 2015 г.», предусматривающая за этот период ввести в эксплуатацию в Казани 37 км линий метрополитена с 25-ю станциями.

По Распоряжению №1433-р Правительства РФ от 12.10.2000 г. была разработана «Программа развития метрополитенов и других видов скоростного внеуличного транспорта в Российской Федерации до 2015 г.», предусматривающая за этот период ввести в эксплуатацию в Казани 37 км линий метрополитена с 25-ю станциями.

Планирование первого пускового участка в разные годы, 1987-1999

Тоннелепроходческий комплекс канадской фирмы Lovat, названный «Сююмбике», прибыл в декабре 1999 года и начал свою подземную работу в мае 2000 года.

Механизированный тоннелепроходческий щит отечественного производства КТ-5,6 арендован в Самаре, прибыл в июле 2002 года, проложил тоннель-съезд к электродепо, а с декабря 2003 года начал проходку перегонных тоннелей.

Второй такой щит ЩНЭ-2М арендован также в Самаре, третий щит ЩН-12 арендован в Алмате в январе 2004 года и ведет проходку с июля 2004 года.

Второй тоннелепроходческий комплекс Lovat «Катюша» арендован и прибыл из Москвы в феврале 2004 года и через месяц начал проходку тоннелей.

Третий тоннелепроходческий комплекс Lovat «Ольга» арендован и прибыл из Москвы июле 2004 года и через месяц начал проходку тоннелей.

Четвертый тоннелепроходческий комплекс Lovat «Полина» арендован и прибыл из Москвы июле 2004 года и через месяц начал проходку тоннелей.

Еще один автоматизированный тоннелепроходческий комплекс «Алтынчяч», приобретен за 8 миллионов евро у французского подразделения NFM немецкого концерна Wirth, прибыл в мае 2004 года и начал проходку в июне 2004 года.

В 2004-м году было организовано Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Казанский метрополитен».

В июне 2005 г. все тоннели первого пускового участка были закончены, продолжилась отделка станций. Поскольку гейт (смычка) между ж/д и депо не был готов, все вагоны пришлось тащить от пл. Вахитова на волокушах. Каждый вагон ставили на платформу и со скрежетом и пожарными гидрантами тащили при помощи армейских «Ураганов».

27 августа 2005 г. был торжественно открыт первый пусковой участок из 5 станций «Кремлёвская»—«Горки».

29 декабря 2008 г. была открыта станция «Проспект Победы».

30 декабря 2010 г. была открыта станция «Козья слобода».

9 мая 2013 г. были открыты сразу три станции казанского метрополитена — «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек».

30 августа 2018 г. была открыта станция «Дубравная», которая стала последней станцией первой линии.

После этого активизировались работы по сооружению второй линии. 23 апреля и 29 октября 2020 г. стартовали, соответственно, две тоннеллепроходческие машины, от строящейся станции «Улица Академика Сахарова» в направлении ст. «10-й микрорайон».

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище

Cвою историю училище ведет с 1 сентября 1866 года от Юнкерского училища, образованного указом Александром II из существовавшего в Казани с 1861 года училища «Военного ведомства».

1 сентября 1909 года было «Высочайше повелено» Николаем II именовать училище Казанским военным училищем.

Потребность в хорошо подготовленных командных кадрах для национальных формирований РККА вынудило РВС Республики приказом от 22 февраля 1919 г. на базе бывшего военного училища создать 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы — эта дата является официальной датой образования училища.

Однако уже в апреле этого года в связи с чрезвычайно сложной обстановкой на Восточном фронте, курсы в полном составе были введены в состав 1-й отдельной Приволжской бригады и отправлены на Восточный фронт.

В составе бригады курсы прошли славный боевой путь от Урала до границ Афганистана.

По ходатайству центральной Мусульманской Военной Коллегии перед РВС РСФСР о воссоздании курсов, приказом Всероссийского Главного штаба от 25 июля 1919 года были созданы 2-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы.

1 октября 1920 года приказом Главного управления вузов на базе 2-х Казанских мусульманских пехотных командных курсах были созданы 16-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы.

За успешное выполнение правительственного задания Татарский Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров наградил курсы Красным Знаменем.

В декабре 1922 года в связи с сокращением армии происходит реорганизация всех военных учебных заведений, Главное управление вузов принимает решение о расформировании мусульманских курсов.

Всего за годы существования курсов (1919-1923) для РККА было подготовлено свыше 670 хорошо подготовленных Красных командиров.

В июне 1923 года ЦК РКП(б) принял решение о создании начальных военных школ для подготовки командного состава из представителей национальностей страны.

Выполняя решение ЦК на базе мусульманских курсов в ноябре 1923 года создается 6-я объединенная татаро-башкирская командная школа.

В ноябре 1936 года состоялся последний и самый многочисленный выпуск школы.

16 марта 1937 года на основании приказа Наркома обороны школа переименовывается в Казанское пехотное училище им. ЦИК Татарской АССР.

С этого времени училище становится общесоюзным вузом с экстерриториальной системой комплектования переменного состава. В училище получили возможность поступать юноши с любой территории Советского Союза.

С изменением транскрипции в названии высшего органа государственной власти Татарстана училище с марта 1939 года получает наименование – Казанское пехотное училище им. Верховного Совета Татарской АССР.

На основании приказа Наркома обороны СССР от 12 апреля 1941 года пехотное училище подвергается коренной реорганизации и переходит на подготовку специалистов для бронетанковых и механизированных войск РККА.

Основой Казанского танкового училища им. Верховного совета АССР стала база пехотного училища, расположенная в Казанском Кремле. Весной 1942 года состоялся первый выпуск офицеров-танкистов. Было выпущено 324 офицера.

19 декабря 1943 года за успешное освоение новой техники от имени Президиума Верховного Совета ССР училищу вручается Боевое Красное Знамя.

Всего за годы Великой Отечественной войны было сделано 22 выпуска и подготовлено 3897 командиров-танкистов.

В 1944 году за выдающиеся успехи в деле подготовки командных кадров и в ознаменование 25-й годовщины со дня образования, танковое училище было награждено орденом Красного Знамени.

В мае 1946 года в связи с возросшей потребностью в офицерах танкотехнической службы училище вновь подвергается реорганизации и стало называться – Казанское Краснознаменное танкотехническое училище им. Верховного Совета Татарской АССР.

Произведя всего один выпуск на основании директивы Начальника Генштаба от 28 февраля 1947 года училище в июле 1947 года прекратило свою учебно-воспитательную деятельность и было расформировано.

В соответствии с приказом Министра обороны СССР от 31 мая 1963 года в Казани осуществляется формирование на базе Каргопольского военного городка Казанского танкового училища.

В целях продолжения боевых традиций и, идя на встречу пожеланию государственного руководства и общественности Татарстана, танковому училищу директивой Начальника генштаба предписывается передать Знамя, Орден и почетное наименование бывшего Казанского танкового училища. В 1967 году, за заслуги в деле защиты Советской Родины, достигнутые высокие результаты в боевой и политической подготовке и в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, училище награждено Памятным Знаменем ЦК КПСС Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР.

В 1967 году, за заслуги в деле защиты Советской Родины, достигнутые высокие результаты в боевой и политической подготовке и в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, училище награждено Памятным Знаменем ЦК КПСС Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР.

Начиная с 1994-1995 учебного года училище переходит на новый штат и пятигодичную программу обучения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 1998 года № 1009 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 сентября 1998 года № 417 Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Верховного Совета Татарской АССР с 1 ноября 1998 года переформировано в Казанский филиал Челябинского танкового института.

В соответствии с Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 года №937-р и приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 августа 2004 года № 235 Казанский филиал Челябинского танкового института преобразуется в Казанское высшее военное командное училище (военный институт).

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1199-р государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанское высшее военное командное училище (военный институт)» и государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) имени маршала артиллерии М.Н.Чистякова» реорганизованы в форме присоединения второго учреждения к первому в качестве структурного подразделения.

В 2009 году в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации училище было реорганизовано и стало является филиалом федерального государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

В 2017 году училище вышло из состава Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» и стало именоватся Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

Неуловимая империя: Казань и создание России, 1552–1671

Неуловимая империя: Казань и создание России, 1552–1671, Мэтью П. Романиелло, Мэдисон, штат Висконсин, University of Wisconsin Press, 2012, xiii + 297 стр., 29,95 долл. США (pbk), ISBN 978-0-299-28514-2 Исследование Среднего Поволжья Мэтью Романиелло дополняет растущую литературу о провинциальном управлении, приграничной ассимиляции и строительстве империи в царской России. Провозглашенный современниками и будущими историками победой православия над исламом, завоевание Иваном IV Казани в 1552 году создало беспрецедентные политические, военные и религиозные проблемы для московского правительства.Его коренные народы включали в себя лоскутное одеяло этнических групп (татары, удмурты, мордвы, чуваши, мари, башкиры), которые говорили на различных тюркских и финно-угорских языках и исповедовали множество религий (ислам и анимистические верования). Его социальная ткань была столь же разнообразной и отражала тонкости экономики лесов и степей (земледелие, животноводство, звероловство, пчеловодство и торговля), заключенных в его границах. Неуловимая Империя углубляется в официальный дискурс русского самодержавия и православия, чтобы проследить социальную, политическую, экономическую и военную эволюцию российского суверенитета на многонациональном водном пути.Как утверждает Романиелло, Москва научилась управлять регионом в основном путем достижения договоренностей с местными элитами путем переговоров — прагматического подхода, который укрепил ее институциональное присутствие и помог сохранить власть России во время восстания Разина. современные административные стратегии так называемых «композитных монархий» Европы. В то время как российские официальные лица подчеркивали победу православного христианства над исламом и распространение автократического правления на границы, ограниченные ресурсы, примитивные коммуникации и огромные расстояния вынуждали царей терпеть региональные особенности в обмен на политическую лояльность.Таким образом, простолюдины региона продолжали платить ясак так же, как и при татарских и монгольских владениях.

Неуловимая Империя углубляется в официальный дискурс русского самодержавия и православия, чтобы проследить социальную, политическую, экономическую и военную эволюцию российского суверенитета на многонациональном водном пути.Как утверждает Романиелло, Москва научилась управлять регионом в основном путем достижения договоренностей с местными элитами путем переговоров — прагматического подхода, который укрепил ее институциональное присутствие и помог сохранить власть России во время восстания Разина. современные административные стратегии так называемых «композитных монархий» Европы. В то время как российские официальные лица подчеркивали победу православного христианства над исламом и распространение автократического правления на границы, ограниченные ресурсы, примитивные коммуникации и огромные расстояния вынуждали царей терпеть региональные особенности в обмен на политическую лояльность.Таким образом, простолюдины региона продолжали платить ясак так же, как и при татарских и монгольских владениях. Мусульманская знать Казани также продолжала служить кавалеристами, как и их предки до них, только теперь это было для царей, а не ханов. Такой прагматизм давал рядовым государственным служащим (дьяки) время и пространство для развития функциональных знаний, необходимых для управления регионом и включения их в более крупную бюрократию. К концу семнадцатого века — так же, как Москва начала стандартизировать церковные, военные и правительственные учреждения во имя эффективности и единообразия — цари добились молчаливого повиновения местного населения.Помимо отслеживания установления власти москвичей в регионе, «Неуловимая империя» также исследует различные реакции русских поселенцев и коренных народов на возникающий политический, религиозный и экономический порядок. Романиелло использует широкий спектр опубликованных и архивных источников, чтобы проиллюстрировать «кооперативную конкуренцию», которая способствовала интеграции региона в российское государство. …

Мусульманская знать Казани также продолжала служить кавалеристами, как и их предки до них, только теперь это было для царей, а не ханов. Такой прагматизм давал рядовым государственным служащим (дьяки) время и пространство для развития функциональных знаний, необходимых для управления регионом и включения их в более крупную бюрократию. К концу семнадцатого века — так же, как Москва начала стандартизировать церковные, военные и правительственные учреждения во имя эффективности и единообразия — цари добились молчаливого повиновения местного населения.Помимо отслеживания установления власти москвичей в регионе, «Неуловимая империя» также исследует различные реакции русских поселенцев и коренных народов на возникающий политический, религиозный и экономический порядок. Романиелло использует широкий спектр опубликованных и архивных источников, чтобы проиллюстрировать «кооперативную конкуренцию», которая способствовала интеграции региона в российское государство. …

Профиль Казанского собора в Санкт-Петербурге

Расположен в самом центре Св. В Петербурге Казанский собор выходит на Невский проспект, самую центральную улицу города. Близость собора к красочному Храму Крови означает, что посетители города часто его не замечают, но этот православный собор обязательно нужно посетить. Это один из важнейших исторических и архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Его потрясающе красивый внешний вид и уникально детализированный интерьер делают его достойным посещения для любого путешественника.

В Петербурге Казанский собор выходит на Невский проспект, самую центральную улицу города. Близость собора к красочному Храму Крови означает, что посетители города часто его не замечают, но этот православный собор обязательно нужно посетить. Это один из важнейших исторических и архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Его потрясающе красивый внешний вид и уникально детализированный интерьер делают его достойным посещения для любого путешественника.

01 из 04

История

Казанский собор был построен между 1801 и 1811 годами.Его спроектировал Андрей Воронихин, чтобы заменить небольшую ветхую церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Собор построен для размещения копии иконы Казанской иконы Божией Матери.

Император Павел I хотел, чтобы Казанский собор напоминал базилику Святого Петра в Риме. Он мечтал, чтобы Санкт-Петербург стал северным Римом; мощный религиозный центр, в основе которого — Казанский собор. Величие собора символизирует величие Санкт-Петербурга того времени как столицы и дома великих императоров, архитекторов и художников.

Светская история

Когда армия Наполеона вторглась в Россию в 1812 году, главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов обратился за помощью к Казанской Богоматери. Собор стал памятником победы русских над Наполеоном.

Русская революция 1917 года и создание Советского Союза привели к упадку всех российских религиозных построек. Казанский собор был закрыт в 1932 году и вновь открыт как «Музей религии и атеизма». Собор пришел в упадок, и все религиозные ценности вывезены.

Продолжайте 2 из 4 ниже.

02 из 04

Архитектура

Собор является одним из самых значительных политических и архитектурных сооружений Санкт-Петербурга, поскольку в нем не использовался импорт: архитектор, рабочие и все используемые материалы были строго русского происхождения.

Великолепный фасад собора, состоящий из 96 колонн, образующих широкий полукруг, выходящий в величественный сад, на самом деле является задней частью собора, поскольку алтарь православной церкви должен быть обращен на восток.

Два постамента по обе стороны от колоннады сегодня пустуют. Они должны были показать две статуи ангелов, но они так и не были построены, потому что строительный комитет не согласился с выбором лучшего скульптора для этой работы.

Реставрация

После падения коммунизма многие русские церкви были восстановлены, поскольку религия снова стала принятой.

Внутренний и внешний вид Казанского собора реставрировали в 1950-1968 годах. В 1991 г. возобновились богослужения.Знаменитая икона Казанской иконы Божией Матери была возвращена в собор в 2002 году.

Продолжайте до 3 из 4 ниже.

03 из 04

Посещение собора

На что обратить внимание:

- Барельефы в экстерьере. Найдите минутку, чтобы полюбоваться красивыми детализированными статуями на фасаде собора.

- Пол и потолок. Пол выложен детальной мозаикой. Потолок украшен яркими фресками и украшениями.Обратите особое внимание на купол высотой 71,6 метра и диаметром 17 метров и нарисованные вокруг него фигуры.

- Искусство на стенах. В соборе находится потрясающая коллекция картин, в том числе запоминающееся изображение Иисуса, борющегося под тяжестью креста, и уникально яркое и запоминающееся изображение Христа вместо более традиционной статуи.

Продолжайте до 4 из 4 ниже.

04 из 04

Как добраться

Казанский собор расположен на Невском проспекте, 2, Казанской площади.Доехать на метро до М. Невского проспекта. Зайдите в Интернет, чтобы увидеть часы приема.

Советы посетителям

- Женщинам следует прикрывать волосы в Казанском соборе. Хотя это и не обязательно, местные жители внутри собора, как правило, строго православные и будут чувствовать себя неловко из-за женщин, которые не покрывают голову. Просто накиньте шарф на волосы или наденьте шляпу или капюшон.

- Вам разрешат войти в собор во время службы, но делать фотографии во время службы считается грубым.

Вниз по хозяйству: урок истории в Казани

Школа находится на оживленной улице Казани. Это массивное четырехэтажное школьное здание типовой конструкции, какое строили по всему Советскому Союзу в 30-50-е годы. Почему-то у всех этих школ фасады выкрашены в бледно-желтый цвет яичного порошка. В здании большие высокие ступени, ведущие к главному входу, большие окна и двери, высокие потолки. Это классический образец сталинского стиля архитектуры.

Это массивное четырехэтажное школьное здание типовой конструкции, какое строили по всему Советскому Союзу в 30-50-е годы. Почему-то у всех этих школ фасады выкрашены в бледно-желтый цвет яичного порошка. В здании большие высокие ступени, ведущие к главному входу, большие окна и двери, высокие потолки. Это классический образец сталинского стиля архитектуры.

Сегодня будет урок истории для учащихся 11-го и последнего курса. Тема — коллективизация на селе. В последнее время было столько попыток оправдать Сталина, что, честно говоря, я ожидал, что отношение учителя и учеников к нему будет достаточно лояльным. В Казани нет газет, в которых высказывается мнение, не совпадающее с официальной точкой зрения. У нас никогда не было возможности купить такие издания, как Новая газета или журналы, такие как Новое Время ; газеты, которые вы можете купить, если они не оправдывают Сталина напрямую, дают понять, что не все было так плохо во время его правления.Во всяком случае, у обычного человека может сложиться впечатление, что процесс реабилитации Сталина медленно идет полным ходом. Но я был неправ.

Но я был неправ.

Школьные учителя в России сегодня могут выбирать учебники. Учитель, на уроке которого я ходил, сказал мне, что Минобразования обычно рекомендует 6-7 учебников; одна серия учебников постепенно сменяется другой. Она до сих пор преподает историю советского периода в русле мышления 1990-х годов. Она пожаловалась, что рекомендуемые сегодня учебники содержат заметно меньше документального материала и конкретной информации.Но она не чувствует никакого давления по поводу того, чему она должна учить или как этому учить.

Как обычно, урок начался с повторения материала, который был рассмотрен в прошлом уроке.

«Коммунистическая доктрина предполагала распространение идеологии по всему миру. С этой целью в СССР началось развитие тяжелой промышленности как основы оборонной промышленности. Результаты были положительными — произошел экономический бум, ликвидирована безработица », — резюмирует предыдущий урок бойкий мальчик из первого ряда.

Учитель спрашивает, были ли негативные аспекты сталинской индустриализации.

После небольшой паузы встает девушка:

«Крестьяне остались без средств к существованию».

Вот она, ключевая фраза к пониманию коллективизации! Крестьяне остались без средств к существованию. Учитель сообщает классу, что это были деньги крестьян на покупку инструментов и машин, а их зерно было скуплено за бесценок.Когда достать стало сложно — сельчане просто отказались продавать его по заниженным ценам — было принято решение забрать зерно силой. Тогда возникла идея создания колхозов. Ученики начинают обсуждение предмета. Они четко подготовились к уроку.

… Антонина Петрова, девичья фамилия Воронина, родилась в начале 1926 года. Ей было пять лет, когда в ее родном селе Песчаные Ковали, в 20 км от Казани, открылся колхоз. Она вспоминает коллективизацию.Она вспоминает это животом, потому что всегда была голодна. Однажды к ним домой пришли люди. Они были представителями власти и искали не просто зерно, а вообще любую еду. В угол ящика стола скатилась маленькая луковица. Даже взяли…

Даже взяли…

Официальные данные легко найти в ЗАГСе: в 1932-33 годах, то есть во время коллективизации, смертность в Поволжье, в состав которого входил Татарстан, увеличилась в 3-4 раза.Историки указывают, что причина увеличения этого масштаба могла быть только одна: голод. Без нормальной еды люди были вынуждены использовать заменители. Они ели траву и кору деревьев и добавляли их в хлеб. Это привело к массовым вспышкам болезней. «В разделе« Причины смерти »появились отметки:« кровавый понос »,« герморроидальное кровотечение, вызванное употреблением эрзац-пищи »,« отравление мучной кашей »,« отравление эрзац-хлебом », — пишет Виктор Кондрашин. в статье «Голод 1932-1933 годов в деревнях Поволжья», опубликованной в №6 журнала « Вопросы истории» еще в 1991 году.

«Голодомор» [Укр. Голод, ред.] Был не только на Украине, но и в Поволжье, Казахстане и других частях страны. В России до сих пор говорят о человеке, который жадно ест: «Как будто он из голодающего Поволжья».

Не имея нормальной еды, люди были вынуждены использовать заменители. Они ели траву и кору деревьев и добавляли их в хлеб. Это привело к массовым вспышкам болезней.

Чтобы подтвердить, что рассказы о голоде верны, учитель должен привести цитаты из дополнительных источников, помимо учебника.Как она уже говорила, в предыдущих учебниках, изданных в 1990-е годы, эта тема рассматривалась более подробно и содержала рассказы очевидцев.

Учитель рассказывает классу, что первые прототипы колхозов появились еще в 1918 году, так называемые ТОЗы (форма сельскохозяйственных кооперативов). В то время к этим ассоциациям присоединился около 1% фермеров. Подавляющее большинство предпочитало заниматься сельским хозяйством самостоятельно. Сельские жители были разделены на три категории: кулаки (богатые крестьяне), середняки и бедняки.По сути, кулаки были владельцами крупных хозяйств.

В этой части урока учитель просит класс вспомнить Петра Столыпина и его реформы. «Дайте им 20 лет свободы, и крестьяне станут хозяевами», — цитирует она слова премьер-министра царской эпохи. Столыпину не хватило этих 20 лет. Но результат все же был — презираемые советской властью кулаки стали самими хозяевами. В классе есть упоминание о странах Балтии, так как ученики уже знают из предыдущих уроков, что эксперимент Столыпина начался именно там.Это было в странах Балтии, которые имели наибольшее число фермеров, когда грянула революция, и именно эти фермеры, которые впоследствии поставить такую упорное сопротивление советскому режиму — они имели много терять. Реформы в остальной части России начались позже, но даже этих нескольких лет было достаточно, чтобы появился класс капиталистических фермеров — трудолюбивых и инициативных людей.

«Дайте им 20 лет свободы, и крестьяне станут хозяевами», — цитирует она слова премьер-министра царской эпохи. Столыпину не хватило этих 20 лет. Но результат все же был — презираемые советской властью кулаки стали самими хозяевами. В классе есть упоминание о странах Балтии, так как ученики уже знают из предыдущих уроков, что эксперимент Столыпина начался именно там.Это было в странах Балтии, которые имели наибольшее число фермеров, когда грянула революция, и именно эти фермеры, которые впоследствии поставить такую упорное сопротивление советскому режиму — они имели много терять. Реформы в остальной части России начались позже, но даже этих нескольких лет было достаточно, чтобы появился класс капиталистических фермеров — трудолюбивых и инициативных людей.

Но большинство крестьян в 20-е годы были средними крестьянами, так называемыми середняками.Я помню, что в наших учебниках цитировалось Ленина о необходимости перехода этой большой категории населения на сторону большевиков. Это были уже сильные, достаточно зажиточные крестьяне, которые могли прокормить свои семьи, часто большие, и если бы развитие сельских районов в России продолжалось по пути Столыпина, можно было ожидать, что они станут зажиточными фермерами.

… Семья Антонины Петровой была середняком. У главы семьи Михаила Карповича Воронина была лошадь, на которой он обрабатывал свой земельный участок.Он держал овец, свиней, телят и цыплят и, конечно же, корову. Без коровы невозможно было обойтись. Корова давала молоко, масло и сыр, чтобы прокормить его большую семью. Антонина была старшей, у нее было две сестры и два брата. Ее мать звали Анна, она занималась детьми и хозяйством, в то время как отец семейства большую часть времени проводил в поле…

Учитель продолжает урок. Она говорит, что бедняки составляли не самую большую группу сельского населения.Но они были очень активны. Воспитатель цитирует воспоминания очевидцев о том, что почти все они бездельничали. Такие люди называются динамическими макетами. Я с ней согласен — этому есть подтверждение. Созданию колхозов предшествовала «раскулачивание» или раскулачивание богатых крестьян. У них отобрали все имущество и репрессировали их самих как врагов советского режима, часто целыми семьями. Логика властей была понятна: зажиточные и успешные собственники не видели причин отдавать плоды своего труда за гроши.Имущество кулаков частично перешло к государству, частично — беднякам. Но эти вливания активов не сделали бедных крестьян богаче и не помогли им начать жизнь. Ученики в классе вспоминают случай деда Щукаря из романа лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова «Поднятая целина». Этому старику, самому бедному жителю села, передают часть вещей, принадлежащих «богатому человеку» Титу, который был лишен собственности. По сути, старик просто выбрасывает эти вещи.Одним словом, за коллективизацией стояли бедняки. Легче уклоняться от толпы, и кто-то другой всегда сделает работу за вас, но вы все равно можете требовать своей доли. Во всяком случае, обсуждения в классе привели студентов к такому выводу.

Логика властей была понятна: зажиточные и успешные собственники не видели причин отдавать плоды своего труда за гроши.Имущество кулаков частично перешло к государству, частично — беднякам. Но эти вливания активов не сделали бедных крестьян богаче и не помогли им начать жизнь. Ученики в классе вспоминают случай деда Щукаря из романа лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова «Поднятая целина». Этому старику, самому бедному жителю села, передают часть вещей, принадлежащих «богатому человеку» Титу, который был лишен собственности. По сути, старик просто выбрасывает эти вещи.Одним словом, за коллективизацией стояли бедняки. Легче уклоняться от толпы, и кто-то другой всегда сделает работу за вас, но вы все равно можете требовать своей доли. Во всяком случае, обсуждения в классе привели студентов к такому выводу.

На самом деле так все и вышло позже. Моя пожилая коллега, редактор информационного агентства, вспоминала, как здоровье ее деда было испорчено, когда он работал в колхозе. Он привык работать добросовестно, и таким людям было очень трудно смотреть, как дела идут полным ходом.Они часто ломались и умирали в относительно молодом возрасте. Середина, как и кулаки, в колхоз не спешили. Поэтому они были вынуждены присоединиться.

Он привык работать добросовестно, и таким людям было очень трудно смотреть, как дела идут полным ходом.Они часто ломались и умирали в относительно молодом возрасте. Середина, как и кулаки, в колхоз не спешили. Поэтому они были вынуждены присоединиться.

… Отца Антонины, Михаила Воронина, увезли сотрудники НКВД. Маленькая испуганная девочка вспомнила фанерный чемодан, обтянутый тканью из кожзаменителя, в который ему разрешили упаковать несколько личных вещей. Однажды в кругу односельчан ее отец выразил сомнение в необходимости вступить в колхоз.Кто-то проинформировал о нем, и за ним приехало НКВД. Михаилу Воронину повезло, так как в начале 1930-х годов еще иногда искали доказательства обвинений, но, видимо, не находили. Спустя три месяца его отпустили. Антонина Петрова вспоминает историю своего отца: он вышел из тюрьмы, поставил чемодан на дорогу и еще раз оглянулся на то место, где сидел. Самостоятельно ноги уносили его из этого ужасного места — так быстро, что он споткнулся о чемодан…

«Нельзя было добровольно уйти из колхоза. Человек автоматически становился изгоем », — объясняет учитель. «Принцип был таков: если ты не с нами, значит, ты против нас».

Советский агитационный плакат: «Товарищ, давай в колхоз!»

Действительно, добровольно уехать никто не мог. Крестьянам не выдавали личных документов, а без паспорта путешествовать по Советскому Союзу было невозможно. Молодые люди не могли самостоятельно поступить в вуз или другие профильные институты — их нужно было отправлять из колхоза, и только при условии, что они вернутся в родное село.По сути, это означало восстановление в сельской местности крепостного права, которое было отменено в 1861 году. Но теперь хозяином имения выступало государство, а не помещик. Между прочим, я заметил, что на уроке учитель избегал слова «государство», предпочитая «вечеринку». Так и было в то время — Коммунистическая партия стала инструментом государственного управления в СССР.

… После выхода на свободу Михаил Воронин был вынужден уйти в колхоз. Он отдал свою землю и скот. Колхозникам денег не платили, и только осенью они выделили небольшую долю урожая на пропитание своих семей. Антонина Петрова хорошо помнит, как раздавали «палки» или счетчики за так называемые будни. «Палки» ничего тебе не давали, но если их не хватало на норму, то наказывали…

Он отдал свою землю и скот. Колхозникам денег не платили, и только осенью они выделили небольшую долю урожая на пропитание своих семей. Антонина Петрова хорошо помнит, как раздавали «палки» или счетчики за так называемые будни. «Палки» ничего тебе не давали, но если их не хватало на норму, то наказывали…

Вот, 70 лет спустя, оценивая эпоху коллективизации на уроке истории, Студенты говорят, что колхозников держали как тягловых скот или скот на вспашку.Если кто-то украл чашку зерна из-за голода, его могли арестовать или даже расстрелять на месте. Вся страна помнила для многих будущих поколений, как людей сажали в тюрьмы за кражу «колосков» или кукурузных початков.

После смерти Сталина положение крестьян в деревне стало менее невыносимо тяжелым. Им выдали паспорта и даже дали небольшую пенсию. Но, на мой взгляд, это произошло слишком поздно. Именно в этот период молодые люди стали массово покидать свои деревни, чтобы отправиться в города, где было несравненно больше свободы. Поселки опустели: за 20 лет с начала коллективизации до 1953 года часть населения, которая могла умело и заботливо работать на земле, полностью исчезла.

Поселки опустели: за 20 лет с начала коллективизации до 1953 года часть населения, которая могла умело и заботливо работать на земле, полностью исчезла.

Учитель напомнил, что в советское время школьников осенью отправляли в колхозы на сбор урожая. Действительно, мне тоже пришлось это сделать. Мы с учителем сделали то же наблюдение — на полях, где работали ученики, не было ни одного колхозника. Все они ухватились за возможность выкопать картошку на своих участках.

В конце урока учитель попросил класс решить для себя, кто был прав и чьи городские реформы были правильными, сталинские или столыпинские. Ребята решили, что это Столпин.

… Дом Антонины Петровой родителей в Песчаных Ковалях простоял до середины 1990-х годов, когда его сожгли местные алкоголики. Бревенчатый дом коричневого цвета с тремя окнами построил ее дед Карл Несторович Воронин.На верхней рамке выгравирована дата — 1897 год. Есть большой крытый двор с хозяйственными постройками. В детстве меня всегда недоумевали — были конюшня, коровник и амбар. Но ни лошадей, ни коров, ни зерна в амбаре не было. Везде было голо. В курятнике было всего несколько тощих цыплят. Я все это помню … Антонина Михайловна Петрова — моя бабушка.

В детстве меня всегда недоумевали — были конюшня, коровник и амбар. Но ни лошадей, ни коров, ни зерна в амбаре не было. Везде было голо. В курятнике было всего несколько тощих цыплят. Я все это помню … Антонина Михайловна Петрова — моя бабушка.

Урок окончен.

Казань — Europa Universalis 4 Wiki

Это подборка и стратегическая статья для Казань .

Механика и содержание переведено с других страниц.

В 1444 году Казань находится в опасном положении в окружении могущественных соседей: Великая Орда на западе, Узбекская на востоке, Московия на севере и Ногайцы на юге; у всех почти равные силы с Казанью. Однако его национальные идеи делают его потенциальной великой державой в поздней игре. Не считая нескольких соседних орд (которые в конечном итоге распадутся или будут съедены Московией), Казань окружена немусульманскими народами.Благодаря возросшему религиозному единству и терпимости к язычникам Казань может легко расширяться в любом направлении, не принимая гуманистическую группу идей. Это дает возможность сосредоточиться на экономических и военных идеях, которые при правильном применении могут обеспечить доминирование в регионе. В Казань отнюдь не легко играть, но если игрок сможет выдержать тяжелый старт достаточно долго, чтобы реформировать правительство и вестернизировать, награды в поздней игре могут быть чрезвычайно мощными.

Это дает возможность сосредоточиться на экономических и военных идеях, которые при правильном применении могут обеспечить доминирование в регионе. В Казань отнюдь не легко играть, но если игрок сможет выдержать тяжелый старт достаточно долго, чтобы реформировать правительство и вестернизировать, награды в поздней игре могут быть чрезвычайно мощными.

Миссии [править]

- Основная статья: Татарские миссии

Решения: [править]

Восстановить Золотую Орду

Столетия назад наш Великий Отец объединил наших предков на их древней родине.Он умер, оставив своих сыновей ссориться и разделив свою могущественную империю на мелкие вотчины, маленькие, слабые и недостойные его наследства! Разрозненные остатки все еще носятся по степям, вселяя страх в сердца его врагов, точно так же, как когда-то это сделала Великая монгольская армия.Больше нет! Достойный народ, все еще несущий знамя его наследия, путешествует по этим землям! Хотя мы сейчас склоняемся перед новым Богом, кровь Чингисхана все еще течет по нашим венам.

Мы — Золотая Орда и идем за тем, что по праву принадлежит нам!

Мы — Золотая Орда и идем за тем, что по праву принадлежит нам!

| Возможные требования

Золотая Орда не существует . Страна: Если страна находится под контролем ИИ, то она:

|

Разрешить

Страна:

|

| | |

| Эффекты

Страна: Если Золотая Орда: | |

[править]

Ниже одна из многих стратегий, предложенных игроками для Казань .Имейте в виду, что из-за динамичного характера игры для других игроков она может разворачиваться по-разному. Казань имеет отличные возможности для расширения во многих направлениях.

Союзник только узбек и Крым. Если Крым станет союзником Османов, возможно, вам захочется перезагрузить. Если Крым превратится в Османский марш, лучше перезапустить. Если у вас нет хотя бы одного осадного или хорошего генерала от вашего правителя, наследника или взаимодействия с поместьем племени, возможно, лучше будет перезапустить. Когда Московия объявляет войну Новгороду, вы объявляете им и идете сначала оккупировать Москву, а затем форт рядом с Москвой. В Казани есть крепость, и она еще долго будет сопротивляться. Стройте к пределу силы. Убивайте небольшие группы из менее чем 20 полков на равнинах. Вы захотите удалить большинство из них. Не забудьте сосредоточиться на военных технологиях и получить советника по морали или дисциплине. Не беспокойтесь о долгах; у вас есть золотая жила, и вам понадобится много займов. Затем осадите крепость Нижний Новгород. Если они осадят Москву, пойди и сними их. После падения Нижнего Новгорода и убийства около 60 тысяч москвичей вы можете потребовать 100% боевых очков.Получите Нижний Новгород, Москву и другой форт рядом с Москвой. Денег не получают, только провинции. Примите феодализм, улучшите свои военные технологии. Сохранились только крепости в Москве и Нижнем. На этот раз освободите Нижний и отдайте им некоторые территории, а не территории рядом с другими странами для ЦБ орды. Объявите на Твери, Одоев или Рязань (что проще) с ордой ЦБ. После того, как вы их соберете и снесете, Московия будет мирным Новгородом или потребовать денег.

Объявите войну Новгороду и получите 100% боевых очков провинций, в основном фортов и торговых центров.Отдать Нижнему все, кроме Невы и другой провинции, граничащей с Ливонским орденом. Объявите о Великой Орде (у узбеков будут повстанцы, и они не присоединятся). Возьми 100%. Разорвать союз с Крымом. Объявить на ногайском, с узбекским или без узбекского. Получите 100% и границу с Трансоксианой. Получите какие-нибудь кавказские и закосийские земли. Вторую войну с Московией достанется 100%. Второй с Новгородом получите 100%. Покорите весь Крым, Великую Орду и Ногайцев. Разорвать союз с узбеком. Получите еще немного Персии в Индию. Найдите хороших союзников.Вы можете стать данником Мин, если хотите (атакуйте Чагатая или Ойрата, попытайтесь сделать это, не вовлекая Мин, или атакуйте небольшой приток Мин, а затем Чагатай, чтобы его не звать). Получите Индию с союзниками и данниками, чтобы ограничить агрессивную экспансию. Расширять, расширять, расширять

Развивайте свой золотой рудник до 16 производства и постарайтесь охватить там Ренессанс. Вы можете получить 12+ дукатов в месяц, только на золотом руднике.

Вы можете получить 12+ дукатов в месяц, только на золотом руднике.

Интересные места в стратегии ранней игры [править]

- Сразитесь в крупных битвах на степной земле с тяжелой кавалерийской армией.

- Сохраняйте людские ресурсы, разделяя армии (когда это безопасно), чтобы избежать истощения.

- Копите дипломатические очки, пока не откроете свою первую идею. Затем потратьте их все на улучшение.

- Сровняйте с землей каждую провинцию, даже если вы планируете передать ее своему вассалу.

- Как можно скорее объединитесь с Польшей, затем атакуйте Московию.

Достижения [править]

Как Казань или Ногай, владеть всеми землями татарской культуры.

Реформировать Золотую Орду до 1500 года.

Начните как Степную Орду в 1444 году и охватите все учреждения.

| Nomadic Technology Group |

| Западноафриканская технологическая группа | Air Mali |

| Группа мезоамериканских технологий | Майя |

| Южноамериканская технологическая группа | Мапуче |

XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани, 6-17 июля 2013 г.

Музей Универсиады — уникальный проект МВЦ FISU, который был запущен как образовательная площадка, посвященная спорту.Здесь можно познакомиться с историей университетского спорта в России и с историей Оргкомитета «Казань 2013», узнать о лучших российских спортсменах, обсудить спортивные ценности и посетить мастер-классы.

Дата открытия: 29 июня 2013 г.

Расположение: Главный международный центр, Деревня Универсиады

Миссия музея : продвижение идей университетского спорта, содействие устойчивому развитию нации путем пропаганды спортивных ценностей и распространения культурных традиций различных стран.

Ключевая концепция : сохранить и поддержать университетское спортивное движение через успехи прошлого и достижения будущего, которые будут представлены на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 в Казани, а также распространить наследие Универсиады.

В Музее Универсиады вы узнаете:

Как Казань готовилась к проведению Универсиады 2013 года из различных исторических документов, а также атрибутов крупных проектов, реализованных в ходе подготовки к Играм.

Все об истории Универсиад с 1959 года: сколько медалей завоевали советские и российские спортсмены, на каких Универсиадах сборные России вышли на первое место, на каких Универсиадах побывало наибольшее количество участников и какой талисман самый красивый.

Как проходили церемонии награждения , и увидим уникальные фотографии триумфальных побед, одержанных спортсменами из разных стран.

Все о достижениях спортсменов на Универсиадах и Олимпийских играх, где медали завоевали: В.Брумель, Л.Латынина, И.Тер-Ованесян, В.Санеев, Н.Андрианов, О.Корбут, В.Сальников, С.Поздняков, Т.Лебедева, Т.Пресс, Ю.Титов, Л.Аркаев, В. Васин, Ю.Седых, О. Рукавишникова, Т. Казанкина, Ю. Седых, В. Маркин, Д.Билозерчев, В. Могильный, С. Хоркина, А. Михайлин, Т. Донгузашвили, Э. Слесаренко, Е. Канаева, Э. Озолина, И.Пресс, А.Зарипова, С.Великая, А.Якименко, Э.Озолин, Л.Романов, В.Сидяк, В.Назлымов, В.Сафронов, Н.Гилязова, О.Князева, В. Никонова, Н.Лисовская, О.Вощакина, С.Заболотнов, К.Гафурзянова, К.Лыкина, Е.Шурупина, Е.Мигунова, Л.Габдрахманова, А.Фурасиев, Т.Шутова, И.Мокрецов, А.Деманов и другие.

Никонова, Н.Лисовская, О.Вощакина, С.Заболотнов, К.Гафурзянова, К.Лыкина, Е.Шурупина, Е.Мигунова, Л.Габдрахманова, А.Фурасиев, Т.Шутова, И.Мокрецов, А.Деманов и другие.

Кроме того, вы получите:

См. Тематические экспозиции: Первые Всемирные студенческие игры 1923 г .; История создания и развития FISU; Российский студенческий спортивный союз; Казань 2013 Волонтеры; Универсиада: старт олимпийской вершины.

Посмотрите и сфотографируйте , настоящий факел Летней Универсиады в Казани, чтобы сохранить спортивный дух, мир, единство и дружбу.

Посмотрите документальные фильмы об истории Универсиады, фильм и видеоролик, снятых во время подготовки Казани к Играм 2013 года, в 12-местном кинотеатре.

Обменяйтесь сувенирами на уникальном стенде в музее.

Музей — место, которое стоит посетить гостям Казани. Также он включен в маршруты туристических компаний.