Святые мощи в Дивеево: история и советы паломникам

Поделитесь с родными и друзьями:Дивеево богато святынями и молитвенниками, чьи святые останки покоятся в храмах Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Но если о святом преподобном Серафиме Саровском знает вся Россия и весь православный мир, то о местночтимых святых женах Дивеевских ведают немногие.

Рекомендуем также ознакомиться с историей и чудесами источника Серафима Саровского в Дивеево

Мощи святых жен Дивееских – схимонахини Александры, схимонахини Марфы и монахини Елены – Храм Рождества Богородицы

Об этих монахинях миру поведал покойный святитель новомученик Серафим Чичагов, в своей книге «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря».

Схимонахиня Александра является первоосновательницей Дивеевской обители. Она была святой удивительной жизни, и именно ей было видение Матери Божией о том, где возводить монастырь, ставший Четвертым уделом Богородицы.

Схимонахиня Марфа поступила в монастырь в 13 лет, еще будучи девочкой. Но батюшка Серафим увидел в ней избранное Богом дитя. Схимонахиня Марфа умерла 19 лет отроду, приняв по особому благословению постриг в схиму.

Монахиня Елена Мантурова была родной сестрой помещика Михаила Мантурова, которого б. Серафим любил за сердечную доброту и желание благодетельствовать Дивеевскому монастырю. И когда Михаил Мантуров смертельно заболел, б. Серафим призвал его сестру, находящуюся в монастыре и спросил, не готова ли она умереть за брата, так как тот еще нужен здесь, для того, чтобы потрудиться Дивеевской обители. И монахиня Елена с великим послушанием ответила: «Благословите, батюшка!». Вскоре она заболела и слегла, а брат ее пошел на поправку. Так Господу было угодно явить миру чудо любви и послушания.

Все три подвижницы после своей смерти покоились в могильном склепе возле Казанской церкви в Серафимо-Дивеевском монастыре.

А 21 июня 2000г было принято решение причислить святых Дивеевских жен к лику местночтимых святых Нижегородской епархии.

27 сентября состоялось обретение святых мощей первоначальницы схим. Александры, схим. Марфы и монах. Елены. Святые останки были положены в новые гробы и поставлены в храм Рождества Христова. А день прославления был назначен на 22 декабря – день основания Мельничной общины.

22 декабря 2000 года стало для монастыря днем великого торжества и поистине духовного праздника обители. При огромном стечении народа и духовенства в монастыре служили Литургии, пели песнопения и новый тропарь святым женам. И все чувствовали высокий духовный подвиг, благодать которого освящает нам путь и сегодня.

На сегодняшний день мощи святых жен Дивееских – схимонахини Александры, схимонахини Марфы и монахини Елены покоятся в храме Рождества Богородицы. Это нижний храм, находящийся под храмом Рождества Христова.

Здесь можно поставить свечи, помолиться и приложиться к мощам. Службы здесь совершаются редко, и, как правило, лишь для ограниченного круга монашествующих. Но в этом храме, днем и ночью читается не усыпаемая Псалтырь.

Доступ к мощам открыт с 8 до 17 часов.

Мощи Дивееевских блаженных – Казанская церковь

Есть в христианстве особый подвиг, и некоторыми святыми он почитался выше монашеского. Это юродство. Когда человек совершенно в добром здравии начинает вести себя как «безумный» и говорить притчами, терпеть нищету и поношения от людей Христа ради, а в тайне молиться за всех людей. В народе их звали блаженными.

И Дивеевская обитель сподобилась быть пристанищем не одной, а нескольких блаженных. «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» открывает нам истории удивительных Дивеевских подвижниц, Христа ради юродивых Пелагеи (Серебрянниковой, скончалась в 1884 г.), схимонахини Параскевы (Паша Саровская, скончалась 1915 г) и Марии (Фединой, скончалась в 1931г.).

В 2004 году Дивеевские блаженные были прославлены в лике местночтимых святых Нижегородской епархии, а в конце сентября этого же года были обретены их честные останки. Уже во время раскопок старинных склепов, и сразу после поднятия мощей были чудеса исцеления среди самих же рабочих монастыря. Продолжаются чудеса и скорая помощь после молитв блаженным и по нынешний день.

Мощи Дивеевских блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии находятся в Казанской церкви, которая представляет единый комплекс с церквями Рождества Христова и Рождества Богородицы. В храме служатся церковные службы, молебны и акафисты у мощей блаженных. Есть церковная лавка, где можно купить свечи и подать записочки.

Доступ к мощам открыт ежедневно с 8.00 до 17.00 часов.

Мощи преподобноисповедницы Матроны (Власовой) – Казанская церковь

Преподобноисповедница Матрона родилась в 1889 году селе Пузо, Нижегородской губернии. Оставшись сиротой, она оказалась на воспитании в Серафимо-Дивеевском монастыре, где у девочки заметили способности к рисованию. Так живопись стала ее послушанием.

После революции в 1927 году власти закрыли Серафимо-Дивеевский монастырь и сестры стали разъезжаться кто куда. Инокиня Матрона поселилась с некоторыми монахинями в селе, где служила при церкви и мирно зарабатывала себе на хлеб рукоделием. Но ареста избежать не удалось.

На долю тихой подвижницы выпал не один арест, а целых три. Первый арест был в 1933 году на три года, второй – в 1937 на десять лет, и последний в 1949. В 1954 году родной брат Матроны писал прошение о помиловании. Из ссылки инокиня возвратилась в село Пузо и до самой своей кончины жила у брата.

Скончалась преподобноисповедница Матрона 7 ноября 1963 года. И была похоронена в выкопанной благочестивыми женщинами яме близ могил суворовских мучениц Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии.

В 2001 году в Собор новомучеников и исповедников Российских было включено и имя преподобноисповедницы Матроны Дивеевской.

Ее мощи покоятся в казанской церкви Серафимо-Дивеевского монастыря, рядом с мощами Дивеевских блаженных. Доступ к ним открыт ежедневно с 8.00 до 17.00 часов.

Также для вас я составила обзор элитных и недорогих гостиниц рядом с монастырем

Татьяна Страхова

Следующая статья >mydiveevo.ru

Holy Relics — Holy Trinity Saint Seraphim-Diveyevo Monastery

При открытии мощей преподобного Серафима Саровского в 1903 году епископ Казанский Димитрий сказал: «Многочисленные дивные знамения благодатной помощи по молитвам ко блаженно почившему старцу показали всем верующим православным, что и в наши дни Господь даровал людям доброго молитвенника и скорого помощника. Святая Церковь всенародно удостоверила и утвердила эту общую веру в святость и ходатайственную силу пред Богом великого подвижника благочестия. И вот ныне мы умилительно ублажаем преподобного отца нашего Серафима и торжественно прославляем святую память праведника, которого с глубоким умилением и благоговением давно уже ублажают и прославляют „вси роди“ земли Российской. Отныне высоко поставлен на свещнице Церкви Православной дивный светильник, согревший сердца своим неземным уже светом, просвещающий умы и верно озаряющий неложный путь, по которому должны идти ищущие духовного возрождения, стремящиесяк нравственному совершенству».

Вот как описывает очевидец происходившее в те дни в Сарове: «Но гуще всего было занято пространство по предположенному пути шествия святых мощей преподобного. Тут с той и другой стороны были расположены разного рода увечные, болящие, недугующие. Предо мною находилась большая группа больных-несчастных; у самих ног лежал какой-то живой комочек, непрестанно издававший жалобный протяжный стон. Около него стояла средних лет женщина (мать лежавшего у ног моих комочка) и с нею девочка лет 10−12. Стемнело. Тем ярче горели свечечки, трепетнее и учащеннее билось сердце. В воздухе не шелохнет. Небо, чистое, прозрачное, шло как бы навстречу народному празднику-торжеству. Оно зажгло мириады своих небесных светильников. Все —

в величайшем молитвенном напряжении. Ждут, надеются. Горячие молитвенные возгласы: „Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас“, „Помоги“, „Исцели“, „Уврачуй“, — неслись со всех сторон заполненного молящимся народом двора.

Но вот из глубины храма, где до прославления покоились мощи Преподобного, донеслись до нас первые церковные песнопения: „О преславное чудо, подвижник благочестия в Сарове является, и молитвенник к Богу теплый Серафим пречудный нам бывает; веселися, обитель Саровская… взыграйте, православных множества… радуйся, светильниче российския земли…“ „Придите, верных соборы, похвальными песнеми днесь пречуднаго отца прославим“… „Не забуди нас, отче Серафиме…“

Все встрепенулось. Сила народной веры достигла крайнего напряжения. Сотни тысяч верующих людей слились в молитве. Просили Небо, молили Бога, просили преподобного: „Помоги!“ Стонала в молитвенном восторге святорусская душа. Казалось, земля затрепетала от этого стона. Неужели же безмолвным останется небо? Неужели Тот, Кто некогда взывал: „Придите ко Мне вси труждающиеся и обременении, и Я успокою вас“, — не протянет Своей мощной десницы? Батюшка Серафим — радость-надежда наша — умолчит, не откликнется на горе людское, на слезы страждущих? Нет, этого не может быть! Все верили, все ждали; ждали чуда. И оно пришло. Пришло скорее, чем думали. С первыми звуками церковных песнопений, ублажавших преподобного, понеслись со всех сторон вести об исцелении одного, другого, третьего и т. д. Плакала, рыдала, но вместе

и ликовала народная душа. Она услышана. Трудно, невозможно описать словом то настроение, которое охватило в данный момент многотысячную толпу народную.

Между тем храмовое пение усиливалось и становилось все яснее, отчетливее. Ясно, преподобный батюшка Серафим встал и незримо шествовал к месту своего прославления. Его святые мощи, переложенные в драгоценную раку и высоко вознесенные, все ближе и ближе подходили к главному монастырскому храму. Но вот они поравнялись с группой несчастных у ног моих. Все: глаза, руки, сердца — устремлены к святой гробнице; у всех одно желание: Батюшка, преподобный, отче Серафиме, помоги!

В этот момент маленький клубочек, лежавший у самых ног моих, сильно вздрогнул; застонав, вытянулся и, встав на ноги, тихо проговорил: „Мама,

я здорова“. Я и все окружавшие меня, потрясенные происшедшим, на минуту замерли, остолбенели. Великое чудо милости Божией совершилось на наших глазах. Придя в себя, мы могли только произнести слова псалмопевца: „Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев“».

diveevo-monastyr.ru

Мощи Серафима Саровского в Дивеево: история, время посещения, чудеса

Поделитесь с родными и друзьями:Еще перед своей смертью старец Серафим Саровский в беседе с Н.А. Мотовиловым предсказывал, что «плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивеево». Тогда этому многие не предали значения, и после своей кончины старец упокоился в Саровской пустыни. Но в 20 веке произошли события, благодаря которым удивительное пророчество исполнилось полностью.

Рекомендуем также ознакомиться с историей и чудесами источника Серафима Саровского в Дивеево

О других дивеевских святых можно узнать из статьи Какие мощи есть в Дивеево

1903 год – 1991 год – история перенесения мощей преп. Серафима Саровского

О Саровских торжествах открытия мощей преподобного Серафима Саровского оставлено много дневниковых и литературных записей очевидцев. Существует множество фотографий и даже небольшая кинохроника. И неудивительно, ведь в тех торжествах принимал участие сам Государь Император Николай II со своей семьей. Вот отрывок из книги И.В.Преображенского «Открытие святых мощей преп. Серафима, Саровского чудотворца (описание очевидца)»

«…Гроб был поставлен на зеленые бархатные носилки и покрыт богатым бархатным малинового цвета вышитым шелковым покровом. Начался перезвон колоколов. Государь Император, Великие Князья и архимандриты подняли носилки и понесли. На высоких носилках гроб был виден отовсюду. Величественную и умилительную картину представляло шествие. При жизни о. Серафим был смиреннейший и беднейший из старцев, богатый лишь своей простотой и любвеобильной душой, а теперь гроб этого смиреннейшего человека несет Самодержавец Земли Русской с Великими Князьями и иерархами церкви».

Но недолго покоились мощи святого Серафима в Сарове. Прокатилась по все России революция, к власти пришли атеисты и стали закрывать церкви и изымать церковное имущество. Так в 1920 году в городе Темников Тамбовской губернии атеистами было совершенно кощунственное вскрытие мощей преп. Серафима, вывезенных из Сарова. Новые власти пытались скрыть мощи почитаемого на Руси святого (и даже уничтожить!), заметая следы своих перемещений. Но Господь все тайное делает явным.

И в 1991 году Русской Православной Церкви возвращают Казанский собор в Ленинграде, под сводами которого в годы советской власти находился музей религии и атеизма. И в бывших запасниках музея находят мощи. А также подробно составленный атеистами в 1920 г. акт вскрытия мощей преп. Серафима Саровского. И после долгой экспертизы было установлено, что мощи действительно являются останками святого Серафима Саровского.

Вновь обретенные мощи любимого в народе святого были торжественно перенесены в Александро-Невскую Лавру, а через месяц – В Москву в Богоявленский собор. Тогда же было принято и решение о постоянном месте пребывания останков святого – и местом этим стал недавно открывшейся Серафимо-Дивееский женский монастырь в Дивееве.

Дело в том, что в 1947 году город Саров, где некогда подвизался святой Серафим Саровский, стал военно-научным объектом и был закрыт. А в 15 км от него находилось село Дивеево, которое духовными нитями было связано с преподобным Серафимом не меньше, если не больше чем город Саров.

Вот таким чудесным образом сбылось пророчество святого. Мощи его были занесены в Троицкий собор Серафимо-Дивееского монастыря, и уже 1 августа 1991 года Патриарх Алексей II служил там молебен.

Что необходимо знать желающим поклониться святым мощам?

На данный момент слава Серафима-Дивеевского монастыря гремит на всю Россию, и даже за ее пределами. Так что пункт посещения Дивеева можно встретить не только в паломнических церковных поездках, но и в обычных туристических.

Как доехать до монастыря?

Если же вы предпочитаете посещать святые места самостоятельно, без суеты и спешки, вы можете совершено спокойно добраться до Дивеева на личном или общественном транспорте. Если вы живете за пределами Нижегородской области, скорее всего, вам, придется провести часть пути в поезде. Добираться следует до города Арзамаса, до станций Арзамас–1, или Арзамас-2. (станция зависит от направления железнодорожного пути – одно южное, другое восточное). В городе Арзамасе местным транспортом добирайтесь до автостанции и автобусом следуйте до станции Дивеева (60 км).

Также советуем ознакомиться с обзором гостиниц на территории монастыря в Дивеево

Где находятся мощи?

Мощи Серафима Саровского находятся в Троицком, главном соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. В левом пределе стоит рака с мощами, к которой почти все время стоит очередь. Время посещения – это время когда открыт храм. С 6 утра, как только начинаются первые богослужения в храме и до конца вечерней службы.

К мощам можно прикладываться во время церковной службы (останавливается очередь лишь на самые важные молитвы, после чего снова возобновляется). Между службами, когда в храме идет уборка, для желающих помолиться доступ к раке святого не прекращается. Тут же служатся молебны или читаются акафисты.

Стоять в очереди стоит благоговейно, и лучше использовать это время для внутренней молитвы. Просить в душе обо всем, о чем вы хотели попросить батюшку Серафима. Святой был при жизни очень любвеобильным старцем, он и после своей кончины слышит сердечные молитвы.

Чудеса исцеления по молитве Серафима Саровского происходили с самого обретения мощей, еще в 1903 году. О чем есть множество документированных свидетельств. Исцелялись люди и после повторного обретения мощей в 1991 году, происходят чудеса и поныне. В монастыре ведут записи, засвидетельствованные со слов самих исцеленных, или их родственников. Многие исцеленные или получившие помощь батюшки Серафима в других важных прошениях, часто приезжают повторно с благодарностью и укрепленной верой.

Татьяна Страхова

Следующая статья >mydiveevo.ru

Дивеевский монастырь | Дивеево | Фото

Монастырь Дивеево — все православные знают это место! Прочитайте об истории удивительного монастыря.

Содержание статьи

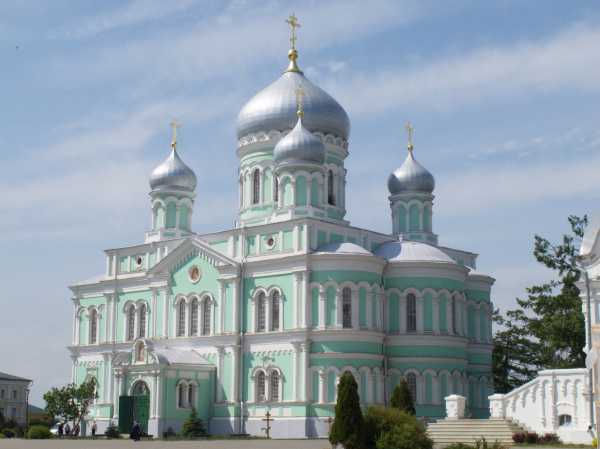

Паломники приезжают в Диеевский женский монастырь из самых дальних уголков земли. Пройти с Богородичной молитвой вдоль святой канавки и посетить святые источники – сам преподобный Серафим Саровский говорил, что эта канавка “”до небес высока”. Женскую обитель, равную монастырю Дивеево трудно встретить. Это – древний монастырь, конца XVIII века, стены которого видали многое. Монастырь Дивеево и сейчас принимает паломников. Приезжайте, чтобы познакомиться с удивительной историей Дивеевского монастыря, увидеть возрождение обители и увидеть красивейшие соборы Русской Православной Церкви в дивном Диевеево.

“Дивноо Дивеево” – так называют это благодатное место, которое поражает своей истории, многочисленными чудесами и красотой пейзажей и архитектуры. Эта земля неприступна для зла, а святая канавка появилась тут по повелению самой Царицы Небесной. Считается, что стопы Богородицы оставили на этой земле, у села Дивеево, свои следы. Православные святыни монастыря Дивеево – это уникальные исторические памятники и свидетельства истинности православной веры. Читайте нашу статью, чтобы не пропустить ничего во время паломничества в эту удивительную обитель.

История монастыря берет свое начало у алтаря каменной Казанской церкви, где раньше были могилы преподобной Александры — первоначальницы монастыря, и преподобных Марфы и Елены.

Дивеево

Справа у Казанского храма, под старой березкой похоронен Н.А. Мотовилов — “служка Божией Матери и Серафимов”, питатель и благотворитель обители.

Потом можно пройти мимо могилы протоиерея Василия Садовского, духовника дивеевских сестер, к храму Рождества Христова и храму Рождества Богородицы, который является усыпальницей мощей преподобных жен дивеевских.

Далее можно направиться мимо могилы М.В. Мантурова, верного помощника и ученика преподобного Серафима, через Святые врата под колокольней в центральную часть монастыря. Стоя у Святых врат вы увидите, что слева находится игуменский корпус, впереди — главный собор монастыря, освященный в честь Святой Троицы, где почивают мощи преподобного Серафим.

Обойдя Троицкий собор справа, паломники могут подойти к могилам первой игумении Серафимо-Дивеевского монастыря Марии (Ушаковой) и игумении Александры (Траковской). Здесь же, у алтаря Троицкого собора, под старой лиственницей находятся могилы блаженных дивеевских стариц: Пелагии Ивановны Серебренниковой, схимонахини Параскевы (Паши Саровской), Натальи Дмитриевны. Здесь же находятся могилы схимонахини Маргариты (Лахтионовой), единственной дивеевской сестры, после закрытия монастыря дожившей до его возрождения, а также других сестер и священнослужителей монастыря. Справа будет Преображенский собор. Еще правее трапезный храм св. блгв. кн. Александра Невского.

Выйдя за восточные ворота у Преображенского собора, паломники оказываются у начала особой дивеевской святыни — Канавки Божией Матери, и проходят по ней.

В целебных водах дивеевских источников желающие купаются в любое время года и по вере получают облегчение от душевных и телесных недугов.

Храм Казанской Иконы Божией Матери

Храм Казанской Иконы Божией Матери

Преподобный Серафим Саровский запрещал сестрам обители называть Казанскую церковь приходской, говоря, что со временем это будет теплый монастырский собор с множеством пристроек и приделов, наподобие Иерусалимского храма. Относительно Казанской церкви о. Серафим говорил: “Казанская церковь, радость моя, такой будет храм, какого и нет подобного! При светопреставлении вся земля сгорит, радость моя, и ничего не останется. Только три церкви со всего света будут взяты целиком, не разрушенными на небо: одна-то в Киевской лавре, другая… (сестрами забылось), а третья-то — ваша Казанская, матушка… Все место, освященное подвигами матушки Александры и прочих, взойдет в этот храм, а теперешняя-то церковь останется лишь как бы ядрышком”.

В 2002 году были начаты работы по укреплению Казанской церкви, а в день преподобного Серафима 19 июля/l августа того же года начато строительство новых приделов этого храма во исполнение слов батюшки Серафима. Храм отреставрирован к Серафимовским торжествам 2003г.

Храм Рождества Христова

Строителем Рождественских церквей с благословения батюшки Серафима был Михаил Васильевич Мантуров. Исцелив его от смертельной болезни и в благодарность за то Богу, приказал ему батюшка взять на себя обет нищеты, продать свое имение и на полученные деньги выстроить церковь для Мельничной общины.

По заповеди преподобного, в храме Рождества Христова перед образом Спасителя горела — и с 1992 года была вновь зажжена — неугасимая свеча. В алтаре сохранилась старинная фреска, изображающая Спасителя в окружении ангелов. Повторно храм был освящен в 1993 году.

Храм Рождества Богородицы

Вскоре после освящения храма Рождества Христова преподобный Серафим призвал к себе М.В. Мантурова, встретив его словами: “Худо мы, батюшка, с тобой сделали; ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы церкви-то у нас с тобой и нет! А Царица-то Небесная, батюшка, прогневалась на меня, убогого Серафима, и говорит: “Сына Моего почтил, а Меня позабыл!” Так вот что и удумал я, батюшка, нельзя ли внизу-то нам с тобою под церковью еще церковь сделать? Схлопочи-ка, батюшка, и будут у нас две церкви с тобою…”

Церковь была освящена 8/21 сентября 1830 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и стала вторым храмом Мельничной обители. Повторно ее освятили 21 октября 1992 года.

В 1991 году после многолетнего перерыва опять зажглась неугасимая лампада в храме Рождества Богородицы, и с этого времени сестрами день и ночь читается неусыпаемая Псалтирь.

Колокольня

Строительство колокольни было завершено незадолго до прославления преподобного Серафима. На ней были установлены большие часы, которые отбивали каждый час: “Пресвятая Богородице, спаси нас”. Позднее они сломались, но неожиданно снова зазвонили перед разгоном обители в 1927 году. В северном и южном флигелях располагались мастерские. В советское время на колокольне, лишенной купола и креста, был установлен телевизионный ретранслятор, а Святые врата приспособлены под гараж. Они были освобождены в июне 1991 года, перед перенесением мощей преподобного Серафима в Дивеево. В настоящее время колокольня полностью восстановлена, собран необходимый комплект колоколов. Во флигелях колокольни размещаются административные и жилые помещения монастыря. На колокольне установлены новые часы с боем.

Игуменский корпус

Слева от колокольни расположено большое двухэтажное здание голубого цвета, построенное в 1885 году, в пору управления монастырем игуменией Марией (Ушаковой). Это бывший игуменский корпус.

В 1902 году, в восточной части игуменского корпуса была устроена домовая церковь во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. В 1903 году, когда император Николай II приезжал в Саров на прославление преподобного Серафима, по его просьбе была отслужена литургия в храме святой равноапостольной Марии Магдалины. Он попросил найти священника, который мог бы совершить службу всего за один час, но неспешно и с благоговением. Служил младший священник Петр Соколов. Царь остался доволен и наградил его золотым крестом с драгоценными камнями.

После закрытия монастыря церковь была разорена. Летом 1996 года усердием сестер обители приведен в порядок наружный фасад корпуса, а над церковью вновь сделан купол. 27 сентября 1996 года, в праздник Воздвижения Креста Господня, на купол водружен крест. С 1997 года ведутся восстановительные работы внутри церкви. В игуменском корпусе находится паломническая служба монастыря.

Троицкий собор

После постройки Рождественских церквей преподобный Серафим поручил Елене Васильевне Мантуровой купить участок земли недалеко от Казанской церкви. 5/18 июня 1848 года состоялась закладка собора на месте, указанном великим старцем. День освящения совпал с праздником Серафимо-Дивеевской иконы “Умиление” — 28 июля/10 августа.

В Троицком соборе находилась чудотворная икона Божией Матери “Умиление”, перед которой всегда молился и коленопреклоненно скончался батюшка Серафим. В октябре 1989 года Троицкий собор был передан церковной общине. Весной 1990 года на купол собора был водружен крест. Богослужения в возобновились в апреле 1990 года, когда был освящен главный придел. С 1 января 1991 года службы в главном дивеевском соборе совершаются ежедневно. В соборе покоятся мощи преподобного Серафима. Над которым устроена сень по образцу сени 1903года. В витринах за ракой сохраняются некоторые вещи преподобного Серафима: нательный железный крест, епитрахиль, кожаные рукавицы, бахилы, мотыжка. И до сих пор, как и сто лет назад, от этих святынь подается людям благодатная помощь и исцеления.

Трапезный храм

Поблизости от Троицкого и Преображенского соборов расположен одноэтажный трапезный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.

О появлении на этом месте трапезы пророчески говорил дивеевским сестрам батюшка Серафим, хотя при его жизни здесь находилось сельское кладбище. Строилась эта каменная трапезная в 90-е годы XIX века при игумении Марии (Ушаковой). Возвращение трапезного корпуса монастырю растянулось с 1997 по 2000 год. 1 августа 2000 года в отреставрированном трапезном храме состоялась праздничная трапеза с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, а 14/27 ноября 2000 года храм был освящен митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем.

Читайте также – Путешествие в Четвертый удел Богородицы

Преображенский собор

В монастыре было предание, что батюшка Серафим заповедал построить второй собор в конце Канавки на одной линии с Троицким. Иван Тихонов Толстошеев, распоряжавшийся всем в Дивееве после кончины преподобного, построил на этом месте Тихвинскую церковь. В 1991 году собор был передан возрожденному монастырю.

Несколько лет продолжалось его восстановление. Освящение главного престола в честь Преображения Господня состоялось 3 сентября 1998 года. (В старом монастыре деревянная Преображенская церковь находилась на кладбище в восточном углу Канавки, там, где сейчас расположена средняя школа.) В том же 1998 году был освящен правый придел в честь собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, а левый — в честь Всех святых (такие приделы были ранее в Тихвинской церкви).

Святая Канавка

За Преображенским собором находится начало святой Канавки — особой дивеевской святыни.

Когда Царица Небесная явилась преподобному Серафиму и повелела основать Мельничную общину, Она указала ему, как обнести место этой общины канавою и валом, причем сделать это непременно трудами сестер общины. Мельница была построена в июле 1827 года. В тот же год вокруг участка начинает устраиваться Канавка, но три десятины земли, пожертвованные для общины, были официально закреплены за ней только весной 1829 года. При этом известии батюшка приказал сестрам собраться и, обходя эту землю, отметить ее камушками. Потом он велел опахать землю по этим камушкам по одной борозде три раза. Когда же земля высохла, преподобный приказал обрыть ее канавкой в три аршина глубиной (2 м 15 см), три аршина шириной, а вынимаемую землю складывать, чтобы образовался вал высотой также в три аршина. Для укрепления вала он велел насадить на нем крыжовник.

Много чудного говорил батюшка Серафим об этой Канавке. По словам преподобного, Канавка эта — стопочки Божией Матери. Тут ее обошла Сама Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель. Благословлял батюшка брать глину с Канавки — на исцеление. Многие получали избавление от недугов от травки и цветов с этого святого места.

Разрешение на восстановление святой Канавки было получено лишь через шесть лет после начала восстановления монастыря. Канавка обретает облик, заповеданный Царицей Небесной батюшке Серафиму.

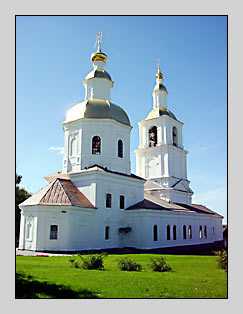

Казанская деревянная Церковь в поселке Северный

Возрождение церковной жизни в Дивеево началось с освящения деревянной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери 22 апреля 1989 года.

В одноэтажном деревянном здании церкви изначально размещалась монастырская свечная мастерская. Перед разгоном монастыря в нем некоторое время жила игумения Александра. Впоследствии это строение разобрали и перенесли на окраину Дивеево к Казанскому источнику, где жили священники. У родственников последнего дивеевского священника Иоанна Смирнова по благословению владыки Николая и купили этот дом. Литургия в Казанской церкви служится на престольный праздник — 21 июля и 4 ноября. В остальное время здесь совершаются Таинства крещения, венчания и отпевание.

Источник Преподобной Александры

Появление этого источника связано с именем матушки Александры. На ее могилке сами зажигались свечи, по временам слышался необычайный звон, некоторые ощущали необыкновенное благоухание, исходящее из могилы. Иногда слышалось какое-то журчание, и поэтому в народе сложилось поверье, что источник, открывшийся под горой, исходит из могилы матушки Александры. Много исцелений происходило на этом месте. Однако оно оказалось затопленным водами реки Вичкинза, когда ее запрудили, чтобы устроить водохранилище (пруд).

Современный источник возник под горою сам и впоследствии был расчищен. Поскольку прежний источник не сохранился, теперь именно он считается источником матушки Александры.

Источник в честь Казанской иконы Божией Матери

Это самый старый из всех святых источников Дивеева. Он был известен еще в XVIII веке, при жизни матушки Александры.

Издавна над Казанским источником стояла большая часовня. До 1939 года в ней служились молебны. В центре часовни был колодец. Из-под стены наружу тек ручеек, и из него брали воду. Когда часовню сломали, один из жителей Дивеево обрел подо льдом замерзшего источника Казанскую икону Божией Матери, очень древнего письма. В 1943 году эта икона чудесно обновилась. Долгие годы ее хранила схимонахиня Домника (Грашкина), свидетельница многих чудес от иконы. В настоящее время икона находится в Троицком соборе.

На месте источника устроены часовня и купальня. Как и на источник матушки Александры, сюда приходят на праздники крестным ходом освящать воду.

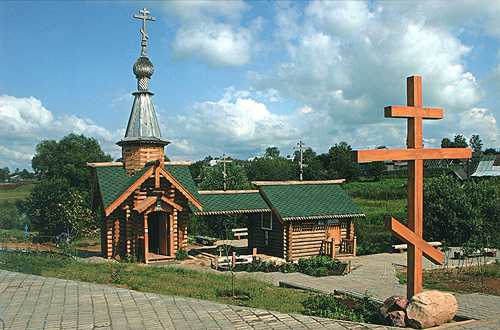

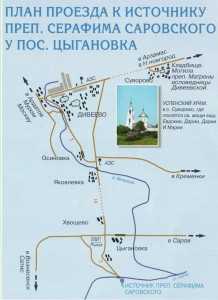

Источник прп. Серафима в поселке Цыгановка

Существует местное предание, что в 1960-х годах, когда место будущего источника должно было войти в охраняемую зону, военные встретили там старичка в белом балахоне. Военные спросили его, что он здесь делает. В ответ старичок ударил об землю посохом — и из нее вдруг забила вода. Колючую проволоку отодвинули за источник. Позднее его хотели засыпать. Подогнали трактор, но сломалась какая-то деталь. В это время из-за дерева показался тот же старичок, назвал тракториста по имени и сказал: “Не засыпай мой источник”. Как окружающие ни уговаривали тракториста, он отказывался засыпать источник.

Сейчас на источнике батюшки Серафима установлена бревенчатая часовня. В праздничные дни здесь совершаются торжественные молебны. Рядом устроена купальня.

“Церковный вестник” по материалам изданий Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря (монастырь Дивеево)

Читать о монастыре Дивеево:

Смотреть видео о монастыре Дивеево:

www.pravmir.ru

Паломничество в Дивеево к мощам Серафима Саровского

Дивеево расположенное в Нижегородской области — одно из самых важных мест в России для православных верующих. Многие едут сюда за исцелением, а бездетные пары за возможностью зачать ребенка. Здесь происходят чудеса и сюда стоит совершить поломничество.

История Дивеевского монастыря и Серафима Саровского

В Дивеевском монастыре хранятся мощи Серафима Саровского, святого, который при жизни имел дар исцеления и творил чудеса. В Дивеево в 1789 году им была основана женская обитель и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, где стали происходить чудеса исцеления. А после смерти отец Серафим неоднократно являлся в образе святого молящегося монахиням и священнослужителям монастыря и ободрял их в служении.

Один из паломников стал свидетелем чуда уже в наше время. Находясь в Дивеево, он фотографировал пейзажи, когда начал проявлять снимки, то увидел, что на одном из них рядом с часовней возник молящийся силуэт отца Серафима.

Явление Богородицы в Дивеево

По преданию незадолго до смерти Серафима Саровского в Дивеевский монастырь явилась Богородица поблагодарить его за прижизненные труды. Она прошла по монастырской земле и пообещала каждому, кто повторит ее путь, отпустить грехи и спасти во время Страшного суда.

В память этого события Серафим повелел построить там, где ноги Матери Божьей коснулись земли, тропу, названную Святой Канавкой. Сестры сделали там насыпь. Считается, что вся земля и растения, произрастающие рядом, обладают целительными и чудодейственными способами, а местная глина — дороже золота.

Чудеса Святой Канавки

Канавка Царицы Небесной снимает порчу. В том числе на здоровье и на бездетность. Поэтому особую надежду на чудодейственную тропу возлагают люди, страдающие от телесных и душевных недугов, а также бездетные семьи. По поверью, если в семье мечтают о малыше, а жена не может забеременеть в силу тех или иных причин, им стоит приехать в местный монастырь и выполнить специальный обряд.

Нужно встать на вымощенную дорожку и неторопливо идти по ней, читая про себя молитву Богородице. После этого следует мысленно передать ей свою просьбу. Затем следует с благословения монахинь взять немного земли в течение года пить воду из дивеевских источников, расположенных на территории монастыря. Тогда Божья матерь пошлет помощь в зачатии и рождении ребенка.

Земля со Святой Канавки считается сильным защитным талисманом. Для того, чтобы она смогла противостоять негативной энергетике, ее нужно ссыпать ее в мешочек или завернуть в ткань, а затем применять по собственному усмотрению. Некоторые прикладывают такой оберег к больным местам и после прочтения молитвы Богородице ожидают облегчения. Оберег можно положить дома или в машине — он будет отгонять злых духов.

Источники в Дивеево известны своими целебными свойствами. Верующие считают, что вода из них способна улучшить самочувствие и прогнать болезни. Если вы хотите испытать на себе их действие, то сами можете выбрать — на какой поехать. В самом Дивеево расположен источник в честь Казанской Божьей Матери (старинный), Матушки Александры (новый) и источник в честь Иверской иконы (новый).

Рядом с деревней Цыгановка находится источник Преподобного Серафима Саровского, в Кременках — «Явленный», а неподалеку от села Автодеево — источник в честь Святой троицы. К нему можно добраться (если вы не располагаете личным транспортным средством) на автобусах, которые ходят от паломнического центра.

Советы верующим, совершающим паломничество

Круглый год верующие совершают паломничество в Дивеево за исцелением и помощью. Вот несколько полезных советов, которые вам безусловно пригодятся, если вы решите приехать в монастырь и побывать в на дивееских источниках.

Возможно остановится на территории комплекса, где предусмотрены места для временного проживания. Однако нужно заранее связаться с паломническим центром и уточнить подробности. Также можно снять комнату у местных жителей. Цены варьируются в зависимости от комфорта проживания. Как правило, сдаются койко-места в частных домах с удобствами на улице. Некоторые местные жители предоставляются паломникам бесплатное проживание, а те взамен помогают им по хозяйству и на огороде.

Если вы решили самостоятельно приехать и помолиться, имейте в виду, что вечерняя служба в монастыре начинается в пять, а зимой — в четыре.

В обители работает бесплатная церковная трапезная, где по отзывам паломников кормят вкусно, большими порциями и можно попросить добавки. После того, как трапеза заканчивается, сестры совершают ежедневный путь по Святой Канавке с иконой Богоматери и чтением молитвы. Те, кто желает, может присоединиться к шествию и посмотреть как нужно правильно просить заступничества.

Паломничество в Дивеево для многих людей является не только данью православной религии, но и отличным способом побывать в особенном месте. Туристы описывают Дивеево как село с доброжелательными, приветливыми жителями, а церковный комплекс вызывает у них настоящий восторг. Будьте здоровы и не забывайте нажимать на и

dailyhoro.ru

Дивеевский монастырь — NN-GID.RU

Посреди монастырей русских, Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому отведено место особое. Монастырю тому суждено возникнуть было, когда век ХVII уже на закат начинал клониться. Вдобавок Свято-Троицким именовать его лишь недавно стали. Когда освятили его именем Пресвятой Троицы. Главный храм это в обители, там то и покоятся ныне мощи Серафима, миру известного как Серафим Саровский. Был он здесь духовником, Чудотворец его прозвали. Сама же обитель пережить смогла и закрытие и разор советского времени, ибо молитвами Серафима устоять ей суждено было, и вновь возродилась она дивной красотой. Наше время принесло исполнение пророчества Серафимового, быть его святым мощам в почтении в Дивееве. Весь мир паломников сюда посылает. Троицкий же собор хранит многие вещи, что принадлежали ранее Серафиму: тут мантия его, тут и знаменитый нательный крест, некоторые предметы одеяния и быта. Алтарь сохранил в себе котелок, из коего Серафим одаривал прихожан сухарями. История русского монашества, как и церкви православной, Серафиму Саровскому особое место отводит в качестве проповедника любви, мира и согласия. Будучи истинным подвижником дар он имел целительский и прозорлив был. Дар сей сполна отдавал он людям. Посему живет сейчас в людях интерес великий к жизни его да учению мудрому, надеются они на помощь его, жаждут заступничества. Любому желающему можно готовиться с тем, чтобы приступить к Таинству Исповеди и таинству Святого Причастия. Каждый Божий день паломниками совместно с сестринским населением обители производится Крестный ход по Канавке.

Ежегодно Дивеево принимает сотни тысяч жаждущих веры, как из Российской Федерации, так и ближнего зарубежья. Чудодейственными мощами Серафима Саровского славится православная святыня. Одно лишь прикосновение к ним наполнит душу верующего покоем, благодатью и даст надежды, исцеляющие душу и тело.

Дивеево в Нижегородской области находится, расположившись по берегам речки Вичкинзы, чуть меньше 200 км от Нижнего Новгорода, чуть более 50 от Арзамаса, от Сарова же – рукой подать, и 15 км не будет. Являющееся административным центром, Дивеево заложено в 1559 году. Названием своим обязано своему первому владельцу – татарскому мурзе Дивею, сыну Мокшева Бутакова. Как победа над вражеским войском одержана была, Иван Грозный жалует Дивея за военные заслуги княжеским титулом, дарит ему землю, где пахоты есть, да все это на реке Вичкинзе.

Вторая половина 18 века наступила, и Дивеево стало небольшим селом, имеющим свою деревянную церковь, во славу Святителю Николаю Чудотворцу и Архидьякону Стефану. Церковь та на перекрестке дорог располагалась, вели они в Саров. Паломниками, идущими к Саровскому монастырю, практиковался отдых у этой церкви. Здесь также отдыхала и основательница — строительница монастыря Серафимо-Дивеевского Агафия. В 19 веке село передавалось из рук в руки между Мотовиловыми, Толстыми, Цициановыми, Баташовыми, Ждановыми, Шахаевыми. Дивеево является четвертым и последним уделом Матери Божьей. Эта святая земля носит на теле своем женский монастырь, о котором сказ идет.

Полутора ста лет строился и креп монастырь Дивеевский. Началось все с каменной Казанской церквушки, выстроенной в конце ХVIII века. Благословляет преподобный Серафим, и Казанский храм дополняется церквами Рождества Христова и Рождества Богородицы. То было уже к 30-м годам века. Центр обители еще через 30 лет и 3 года обзаводится пятипрестольным Троицким собором. В одну линию с собором у рубежа ХIХ и ХХ выстраивается колокольня пятиярусная. В стороны от Троицкого собору тогда же выстроили корпус игуменский, да храм домовой честью Марии Магдалины, апостолам равной, трапезным храмом благоверного Александра Невского ансамбль обзаводится. Начало ХХ века принесет в кластер новое дополнение, Преображенский собор, окончен он будет за год до революции.

Храмы обители хранят святые мощи небесных покровителей: преподобного Серафима Саровского, преподобной жены Дивеевской Александры, Марфы и Елены, блаженных Дивеевских Пелагеи, Параскевы и Марии. Святую Канавку знают, как одну из ярчайших святынь мест Дивеевских, являющейся молитвенным духовным сосредоточением, принадлежащим Четвертому уделу Пресвятой Богородицы, сердце ее.

Как прошли торжества в 1903 году, паломники со всей Руси шли в монастыри, Саровский и Дивеевский, пока власть не запретила эти хождения в 1927 году. Многие годины богослужения на земле Дивеевской и Саровской не свершались. Лишь 1989 год на Лазареву субботу дивеевский поселок Северный был порадован освящением деревянной церкви Казанской иконы Божьей Матери, что неподалеку от источника. За год перед путчем освятили вновь Троицкий собор. И концу того же года нашлись утерянные святые мощи преподобного Серафима Саровского.

Большим утешением духовным всем православным явилось новое обретение, и шествовали по Советскому Союзу из Ленинграда, минуя Москву к Дивеево святые многоцелебные мощи батюшки Серафима. Июлем 1991 пред самым прибытием их в Дивеево благословлено было открытие женского монастыря Серафимо-Дивеевского. Теперь мощам Серафима суждено почивать в Дивеево, как и предсказывал Серафим.

Архитектурному ансамблю Серафимо-Дивеевский монастырь нанесен большой урон советскими временами. Сейчас восстановили и благоустроили большую часть земель обители. Церкви Рождества Христова и Рождества Богородицы освятили уже в Российской Федерации. 1998 год принес освящение второго большого объекта, обители Преображения Господня. На стыке веков обновили трапезный храм, а 2002 году занялись реставрацией Казанского храма, с которого и начался ансамбль.

С 1998 года восстанавливают святыню обители – Канавку Царицы Небесной, выкопанную еще с благословения Серафима. 2000 год принес монастырю долгожданное прославление в лик святых первоначальницы обители матушки Александры, схимонахини Марфы и монахини Елены. Храму Рождества Богородицы суждено было стать усыпальницей святых мощей. 100-летие со дня прославления Серафима отмечали в 2003 году, а 2004 год стал 250-м со дня рождения святого.

Земля Дивеевская прославлена Святыми источниками, имена которым дали Матушка Александра, Иверская Божья Матерь, Казанская Божья Матерь, Преподобный Серафим Саровский, Явление Божьей Матери и другие проявления сущности Бога в миру.

Северная окраина Дивеево, там, где Голубиный овраг, что близ от поселка Северного, где стоит Казанская деревянная приходская церковь, одарена Казанским источником. Считается, что данный источник имеет самые древние корни в почитании из Дивеевских, первые упоминания относятся к временам Дивея, то есть 16 столетию. В 1845 году в месте расположения источника стояла уже часовенка, что хорошо видно из земельного плана тех времен. Часовенка деревянная, она не единожды перестраивалась при обновлении. Местными жителями она поддерживалась до 1939 года, затем ее окончательно разрушили советские вандалы. После войны часовню восстановили, но по прошествии короткого времени она вновь была уничтожена все теми же приспешниками власти. Согласно описанию, часовенка была высокая, имела множество икон вдоль стен. Центр ее занимал сруб-источник. Вдоль желоба, установленного в срубе, вытекали воды источника наружу часовни. Купали в ней заболевших детей, набирали воды в ведро и обливались. При разрушении часовни иконы были раскиданы по полю. В 1933 году чудесным образом нашел икону Казанской Божьей Матери один человек, чудесным же образом через 10 лет обновилась икона.

Во времена путча часовня была уже возведена с купальней, их еще раз перестроили уже в 1997 году. Сей источник является инструментом Божьим для свершения Таинства Крещения, близка к нему Казанская деревянная церковь. Неподалеку находится источник, посвященный святому великомученику и целителю Пантелеймону.

Тропинка вдоль реки приведет к дальнему источнику матушки Александры. Великой старицей собственноручно был он вырыт с целью утоления жажды работяг, что добывали камень извести для строящейся Казанской церкви. Предание гласит, что у источника местные совершали молитвы в засушливую погоду, чтобы дождь пошел. Народом считается данный источник целительным, сюда приносят искупать больного ребенка. В XIX была выстроена там часовенка. Носила она имя Иверской по названию находившейся внутри иконы.

Тропинка вдоль реки приведет к дальнему источнику матушки Александры. Великой старицей собственноручно был он вырыт с целью утоления жажды работяг, что добывали камень извести для строящейся Казанской церкви. Предание гласит, что у источника местные совершали молитвы в засушливую погоду, чтобы дождь пошел. Народом считается данный источник целительным, сюда приносят искупать больного ребенка. В XIX была выстроена там часовенка. Носила она имя Иверской по названию находившейся внутри иконы.

По поверью источник, что открылся под горой, изошел от могилы, где усопшая матушка Александра была похоронена. Источник находился у реки возле дороги, прямо напротив Казанской церкви. Построенное водохранилище уничтожило источник.

Ниже по реке в юго-западном направлении освящен был еще один источник, был он новым источником Матушки Александры села Дивеево, по расположению – ближний к монастырю. В Богоявление, когда праздник был иконы Божией Матери, другие праздники свершали сюда крестные ходы, а вода освящалась. Как написано выше, вода затопила настоящий Александровский источник, а при поиске его Вам укажут именно на этот маленький родник.

Наибольшую известность меж Дивеевских родников нынче имеет источник, посвященный Преподобному Серафиму Саровскому, что близ Сатис, неподалеку от деревни Цыгановки, что у хутора Хитрого. Вообще, это на Дивеевский, скорее Саровский родник, поскольку расположение имеет у Саровского леса, а освящен подвигами и делами Серафима. Вся слава Сарова нонче ушла к Дивееву, а источник Сатиский относят к Дивеевским источникам. Вот может история Вас заинтересует. Солдату, что нес службу близ границы зоны, охраняемой в лесу, близ Сарова, представился старичок, одетый в белый балахончик. Тот говорит ему: «Дедушка, ты чего здесь забыл?». Ничего не ответил старец, лишь трижды оземь посохом ударил и ушел. В том месте удара вода и начала бить. А было это уже в СССР, когда Брежнев был, и первые стиляги появлялись в столице нашей родины. В народе веруют, перенес свой источник Серафим поближе к людям, к поселку Цыгановка. В 1995 году изменили русло Сатис, а источник образовано озеро. Там устроили часовню, построили колодец, проложили дорогу. Целебную воду набрать приезжает в те края много людей, что ищут благословения Серафимового. Святость источника засвидетельствована множеством случаев исцелений.

Родник, посвященный Преподобному Серафиму Саровскому, что поблизости поселка Сатис, конечно, не является таким знаменитым, как другие. Знают о нем немногие, основная часть, это жители Сатиса, Сарова и Дивеева, теперь о нем знаете и Вы. Вдоль берега Сатис расположен он, нет там отличного благоустройства. Верующих меньше на нем, нежели в других местах, но прихожане от сердца нахваливают ту воду, почитают ее за целебную. Открыли его, как и Цыгановский источник, во времена закрытия иных, более старинных источников Сарова. Бесчисленные подвиги совершал Серафим в лесу, где находится источник, потому прихожане соотносят его именно с Серафимом.

При посещении территории монастыря старайтесь соблюдать правила приличия. Одеваться старайтесь скромно и опрятно, женщинам рекомендуется одевать юбки ниже колен, ходить с покрытой головой и с одеждой закрывающей плечи. Мужчинам недопустимо одевать шорты. Для фотосъёмки требуется получить разрешение, иначе могут быть неприятности с охраной. При желании искупаться в источнике захватите с собой хлопчатобумажную сорочку.

Добраться до Дивеево из Нижнего Новгорода очень просто. Н.Новгород — Арзамас — Дивеево. Маршрут примерно составляет примерно 170 км.

Если вам понравился данный обзор, то поделитесь ссылкой в своих социальных сетях или оставьте комментарии к статье.

И вступайте в нашу группу в контакте http://vk.com/nn_gid, где вы сможете поделиться своими впечатлениями и увидите много интересного о Нижегородской области.

Похожие статьи:

nn-gid.ru

Скиты в Дивеево: обзор, история, интересные факты

Поделитесь с родными и друзьями:Согласно энциклопедическим данным слово скит, первоначально имело значение – пустыня, уединенная обитель, где живут монахи, препровождая время в молитве, Богомыслии, рукоделии и прочих делах. Устав скитского жития по сравнению с общемонастырским отличается большей строгостью. По большей части скиты принадлежат определенным монастырям и находятся недалеко от них, хотя встречаются и существующие самостоятельно.

А начинающим паломникам лучше остановиться в одной из гостиниц вблизи монастырского комплекса

В наше время, когда многие вновь восстанавливаемые монастыри зачастую оказались в черте, а то и центре населенных пунктов, лишенные своих былых земель, скиты стали выполнять еще и роль снабжения. Как правило, на скитских землях находятся пастбища для скота, огороды с теплицами, сенокосные луга. В окрестных лесах собирают грибы и ягоды, лекарственные травы и заготавливают на зиму.

С этой точки зрения, православные скиты Дивеевского монастыря ничем не отличаются от других таких же. Но у каждого из них есть своя небольшая история, и мы постараемся вкратце ее рассказать.

Также рекомендуем ознакомиться с малоизвестной историей Царского скита в Дивеево

Свято Никольский скит

Свято Никольский скит находится в 17 км от Дивеева в селе Автодеево Ардатовского района. Места эти стали принадлежать монастырю лишь в конце 20 века, а ранее здесь находился приходской храм в честь Живоначальной Троицы. Храм был возведен в 1828 году и имел два престола: в честь Живоначальной Троицы и во имя святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского.

Осенью 1936 года храм закрыли, последних священников арестовали. Святое место стало приходить в запустение: в храме устроили мельницу и зерносклад.

В 1992 году, вскоре после открытия Серафимо-Дивеевского монастыря, игуменья Сергия подала прошение о передачи Автодеевской церкви с близлежащими постройками и землями монастырю под скит. Прошение было удовлетворено.

Весь последующий год сестры монастыря, поселившиеся в скиту и добровольцы среди верующих, восстанавливали храм, приводили в порядок постройки и заброшенный сад, распахивали землю под посев.

На долю первых двадцати сестер скита пришлись самые трудные годы восстановления. Руководила ими старшая монахиня Феофания, приехавшая в Дивеево из Рижского Свято-Сергиевского монастыря.

На данный момент скит благоустроен, в храме совершается богослужение, в рабочем состоянии колокольня. Хозяйственные угодья монастыря обеспечивают необходимым не только сам скит, но также сестер монастыря и паломников.

Во время торжеств в честь обретения мощей святого преподобного Серафима Саровского, когда в сторону Дивеева устремляется множество Крестных ходов со всей области, то один Крестный ход из города Павлово как раз проходит мимо Никольского скита. Сестры и прихожане храма ждут этого дня, дабы послужить тем, кто взял на себя многодневный подвиг и отправился в пеший путь с Крестным ходом. Для них топят баню, готовят трапезу и ночлег.

Но и в обычные дни сестры скита рады паломникам, которым хочется потрудиться на благо Дивеевской обители и в тишине помолиться о своей душе.

Читаем также: О чем просить и как молиться Серафиму Саровскому

Как добраться до скита?

По Ардатовской трассе до указателя 17 км. Храм виден с дороги, свернуть в его сторону и проехать совсем немного до стен скита. Близ скита находится источник Святого Духа, где можно окунуться и набрать воды.

Покровский скит в селе Канерга

Покровский скит находится в 9км к северо-западу от Дивеева, в селе Канерга Ардатовского района.

Так же, как и предыдущий скит, Покровский не имел в 19 веке никакого отношения к Дивеевскому монастырю. Здесь был большой приходской храм, в котором хранилось множество чудотворных икон и других святынь.

В самом начале становления советской власти храм в Канерге был закрыт, иконы и церковная утварь расхищены, колокола разбивали, сбрасывая со звонницы. Верующие люди были вынуждены собираться на молитву тайно. А после разгона Дивеевского монастыря в 1927 году, здесь поселились дивеевские монахини. Среди них была Евдокия, келейница блаженной Паши Саровской. Она пользовалась среди местных особым признанием.

В 1992 году Дивеевскому монастырю предложили купить в Канерге здание старой школы под снос для разборки. Но игуменья Сергия, осмотрев постройку, решила, что для перевоза она не годится – слишком ветхая. А вот одинокая разрушенная колокольня ее заинтересовала.

Из архивных документов стало ясно, что предложенная для продажи монастырю школа была бывшим зубоврачебным корпусом старого Дивеевского монастыря, вывезенного в 30 годы в Канергу.

Тогда же было принято и решение о создании там монастырского скита. Освящение престола в строящемся Храме в честь Покрова Богородицы состоялось 23 октября 1993 года. Так скит стал носить название Покровский.

Первым 4 сестрам, приехавшим из Дивеева, пришлось тяжело. В корпусах и храме было очень холодно, быт не обустроен. А еще игуменья монастыря благословила сестер на особый подвиг – ночную молитву. Но милостью Божией скит восстанавливался и благоустраивался, и число сестер тоже росло. На данный момент скит располагает несколькими гектарами земли, где находятся огород, сад, пчельник. Здесь ведется богослужение и есть святой родник.

Как добраться?

По Ардатовской трассе до села Михеевка, от села свернуть в сторону Канерги.

Знаменский скит в Дивеево

Знаменский скит в селе Хрипуново Дивеевскому монастырю стал принадлежать лишь в конце 20 века, как и остальные скиты. До этого история села была связана с приходским храмом и почитаемой иконой Богородицы «Знамение». Сельчане еще в царские времена отличались особым благочестием, даже по тем меркам, с благоговением приступали к святому Причащению и другим таинствам. На все дела испрашивали Божьего благословения.

Неудивительно, что с разгоном Серафима-Дивеевского монастыря в 1927 году, многие сестры переселились именно в Хрипуново, где продолжали совершать молитвенный подвиг тайно. А когда храм закрыли и в селе, дивеевские монахини забрали к себе икону Богородицы «Знамение». После смерти матушек, икону хранили сельские женщины.

В 1992 году жители Хрипуново отправили прошение на имя Патриарха Алексея II с просьбой о восстановлении храма в селе. А когда положительный ответ был получен, сельчане обратились за помощью к игуменье Сергии. Так храм был передан Серафимо-Дивеевскому монастырю, и в Хрипуново появился еще один монастырский скит.

Самый главный храмовый праздник в скиту – в честь иконы Богородицы «Знамение». В этот день сестры по-особому украшают храм, готовят праздничную трапезу и приглашают гостей.

В скиту любят гостей и с радостью встречают паломников. Службы здесь совершаются каждые выходные, а близ села есть чудотворный источник святых равноапостольных царей Константина и Елены.

Как добраться?

По Ардатовской трассе до развилки Автодеево – Хрипуново. Свернуть направо (если выезжать из Дивеева) и продолжать путь по дороге, ведущей в село Хрипуново.

Кутузовский Богородицкий скит

Кутузовский скит имеет интересную историю. Дело в том, что изначально здесь была отдельная женская обитель, основанная матушкой Неонилой в 1864 году. А в 1902 году Кутузовская община получила статус монастыря. Должность игуменьи в нем заняла сестра Анфиса.

Перед революцией в Кутузовском монастыре насчитывалось чуть больше 300 сестер, был воздвигнут храм. Многочисленные хозяйские постройки, богадельня и школа. Из святынь в монастыре особо почиталась икона Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». А также некоторые вещи батюшки Серафима.

В 1930 году храмы Кутузовского монастыря были закрыты, а сестры выселены из монастыря. Долгие годы место это было в запустении. Но Господь не оставил святое место. И в 1992 году бывшая Кутузовская обитель с прилегающими землями была передана Дивеевскому монастырю под скит.

Вскоре сюда прибыли первые сестры и началась расчистка территории. Пока храм не восстановили, сестры молились келейно, с местными старушками – молитвенницами, которые все советские годы собирались тайно для молитвы. Они же сохранили некоторые вещи со старого монастыря, в том числе Псалтырь и лампаду.

Милостью Божией и трудами сестер скита и помощников из местных жителей, Кутузовский скит благоустроился. На данный момент там идет богослужение в храме, пекут свои просфоры, ведут огородные работы и полностью себя обеспечивают едой. Хозяйство обширное, еще и в Дивеево избыток привозится.

Паломники из Дивеева в этот скит приезжают редко, но кому доводилось здесь побывать, особо отмечали благодать этого места.

Как добраться?

Кутузовский скит находится в 80км от Дивеево, в 12 км от трассы Арзамасс – Муром, близ села Гремячево. Из Дивеева можно проехать по Ардатовской дороге, затем придерживаться Муромского направления и следовать до села Гремячева.

Архангельский скит

Монастырским он стал, как и предыдущие скиты лишь в конце 90-х годов XX века. А до революции здесь было большое село Ездаково с двумя храмами: Архангельским и Покровским. После революции годы лихолетья не пощадили и эти земли: храмы были закрыты, имущество конфисковано, исповедание веры могло стать последним – за веру ссылали и расстреливали.

Но новая власть и коллективизация счастья не принесли, село вымирало, а к 1986 году совсем опустело. Но у Бога об этом месте видимо было свое промышление. Так в 1997 году земли бывшего села Ездаково передали Серафимо-Дивеевскому монастырю.

Первые сестры поселились здесь и начали восстанавливать храмы, обустраивать быт. Это было нелегко, многое приходилось делать вручную, не хватало помощников. Но постепенно, молитвой и трудами был восстановлен и освящен храм в честь Архангела Михаила, небесного покровителя скита. Второй храм был полностью разрушен и восстановлению не подлежал. И было принято решение возвести на этом месте новый собор по сохранившимся чертежам. Новый храм был освящен в 2005 году и назван в честь иконы Богородицы «Спорительница хлебов».

Именно в Арханегльском скиту наибольше количество полей отдано под засев зерновых культур. Немало тут и хозяйских построек. Ведется Богослужение. Из Дивеева приезжают паломники.

Как добраться до Архангельского скита?

Этот скит находится на трассе Арзамасс – Дивеево. Если свернуть от шоссе на Тамаевку, то придется некоторое время проезжать вдоль полей. Но не простой путь паломника будет вознагражден прекрасным видом с величественными храмами и радушием сестер Архангельского скита.

Все скиты Серафимо-Дивеевского монастыря с радостью примут паломников. А вы в свою очередь можете прикоснуться к благодати святого места, узнать его историю, в тишине и покое поработать на благо обители.

Татьяна Страхова

Следующая статья >mydiveevo.ru