Цари древней Спарты и их власть

Сограждане позволяли себе противостоять мнению правителей и даже привлекать проштрафившихся басилеев к суду.

Почему в древней Спарте правили два царя?

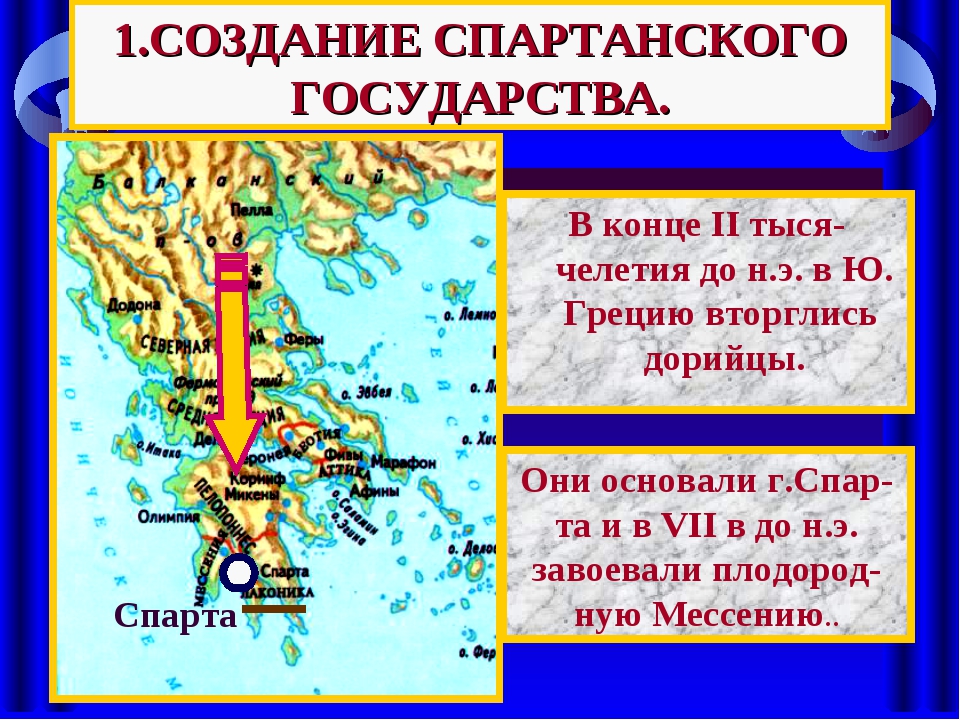

Истоки спартанской диархии уходят в глубокую древность — можно уверенно сказать, что в VIII веке до н. э. в полисе уже было две династии. Спартанская диархия не уникальна — подобные примеры были в малоазийском полисе Скепсисе; также Гомер упоминает общины, управляемые несколькими басилеями. Такая система могла сложиться, если несколько общин со своими вождями объединялись в один полис.

Спартанцы хранили предание, что у дорийского царя Аристодема (пра-пра-правнука Геракла) родились два близнеца — Еврисфен и Прокл. Вскоре после этого царь погиб в бою, и его подданные спросили у Дельфийского оракула, кого выбрать царем. Ответ был — обоих. Сыновья близнецов Агис и Еврипонт дали имена династиям.

Геракл — легендарный предок Агиадов и Еврипонтидов.

Современные ученые выдвинули несколько теорий появления диархии. Согласно одной из них, двоевластие возникло как компромисс завоевателей-дорийцев с автохтонами-ахейцами. Доказательством этого считают описанный Геродотом эпизод с басилеем из правящего рода Агиадов Клеоменом I, который назвал себя ахейцем, а не дорийцем.

Согласно другой теории, диархия появилась как результат объединения в один полис двух дорийских общин в эпоху заселения Лакедемона. В подтверждение этого можно привести тот факт, что цари жили в разных обах (деревнях) Спарты. По еще одной гипотезе, вторая династия возникла позже как компромисс династии Агиадов с недовольной аристократией.

Власть и функции царей

Агиады и Еврипонтиды были сакральными фигурами в спартанском государстве, но и их «светская» власть была ограничена. История диархии в VIII-V веках до н. э. — это попытки ограничения власти царствующих родов.

В эпоху Архаики (VIII-VI веках до н. э.) цари обладали неограниченной военной властью. Они по своему усмотрению объявляли созыв войска и выступали в поход на врага. В военном лагере власть правителей была ничем не ограничивалась.

Ссоры между царями из обоих домов плохо сказывались на дисциплине и боевом духе. В 506 году до н. э. конфликт между царями-полководцами Клеоменом и Демаратам привела к неудаче похода на Афины. После этого спартанцы приняли закон, согласно которому только один басилей вел войско в поход, а второй обязан был остаться дома.

Битва при Фермопилах. (Коннолли П. Греция и Рим: энциклопедия военной истории. М., 2001.)

В Классическую эпоху военная власть царя ослабевает. Решение о начале войны стало принимать народное собрание Спарты, члены которого также выбирали, кто из царей возглавит войско. Набор солдат проводила коллегия из 5 эфоров, созданная в Спарте в VI веке до н.

В V веке до н. э. эфоры получили новую функцию — представители этой коллегии сопровождали царей в походе как наблюдатели. Они не оспаривали их решения, но позже докладывали о них правительству, которое могло привлечь царя к суду. В 418 году до н. э. спартанцы приняли новый закон. Теперь царя или другого полководца в походе могла контролировать комиссия из уважаемых спартиатов, члены которой ограничивали самостоятельность его решений.

В Темные века и Архаическую эпоху цари, предположительно, были верховными судьями общины. Но в эпоху Классики судебные функции соправителей перешли к появившейся коллегии эфоров и древней герусии. Геродот перечисляет список вопросов, по которым цари принимали судебное решение. В частности, в случае, когда девушка-сирота наследовала целый земельный клер, правитель выбирал ей мужа. Один из царей присутствовал при усыновлении подтверждал своим присутствием законность этого акта.

Правители были связаны с аристократическим советом Спарты — герусией. В эту коллегию входило 30 спартиатов из знатных семей, достигших 60 лет. Геронты имели право созывать народное собрание и отменять его постановление. Цари Спарты были членами герусии, но не имели в ней преимуществ — каждый из них обладал одним голосом.

Единственная, оставшаяся нетронутой, функция царей — жреческая. Агиады и Еврипонтиды были верховными жрецами государственных культов Зевса Урания и Зевса Лакедемония. Ксенофонт передает слова законодателя Ликурга о том, что потомок богов должен совершать жертвоприношения верховному божеству от имени государства.

Раз в 9 лет эфоры гадали по звездному небу. Когда они замечали в определенной точке неба падающую звезду, то видели в этом знак недовольства богов царем. После этого спартанцы просили Дельфийский оракул вынести решение о судьбе царя.

Царь Леонид II был ненадолго смещен с трона в результате этого обряда. На его место уговорили взойти его родственника и зятя Клеомброта II. Через год Леонид вернулся в Спарту, отстранил зятя от власти и отправил его в изгнание.

На его место уговорили взойти его родственника и зятя Клеомброта II. Через год Леонид вернулся в Спарту, отстранил зятя от власти и отправил его в изгнание.

В статусе верховных жрецов цари совершали жертвоприношения. Перед выступлением в поход басилей приносил жертву Зевсу, на границе — Зевсу и Афине, перед битвой — Артемиде. Царь брал на себя толкование знамений, даже тех, которые считались однозначно неблагоприятными — землетрясения и затмения.

Бенджамин Уэст, «Леонид отправляет в изгнание Клеомброта». (wikipedia.org)

Как верховные жрецы цари отвечали за контакты Спарты с Дельфами. Они сами возглавляли священные посольства в Дельфы, а также хранили в своих резиденциях тексты ответов из храма. Для контактов с храмом в Архаическую эпоху цари учредили коллегию пифиев. Каждый правитель выбирал двух доверенных лиц для общения с дельфийскими жрецами. Кроме царей, только пифии имели право доступа к текстам пророчеств.

Правители жертвовали Дельфам долю в завоеванных богатствах. В обмен жречество поддерживало их в конфликтах с другими членами спартанского полиса или соправителем.

Как обычные спартиаты цари владели земельными клерами в Лаконии. Одновременно им принадлежали участки в городах периэков, называвшиеся теменами (священными наделами). Общины периэков платили в пользу Агиадов и Еврипонтидов «царский налог». Цари получали десятую часть военной добычи и натуральный налог в дополнение к денежному. Например, поросенка от каждого приплода свиньи.

Спартанские гоплиты готовятся к битве. (Коннолли П. Греция и Рим: энциклопедия военной истории. М., 2001.)

Наследники царских родов освобождались от обязательного спартанского воспитания (агогэ). Но младшие сыновья правителей, похоже, проходили через агогэ наравне со всеми.

Особая привилегия царей — право обедать дома, а не на сисситиях (совместных трапезах спартиатов), и получать двойную порцию. Эфоры не не могли сидеть в присутствии басилеев.

Эфоры не не могли сидеть в присутствии басилеев.

Монета Набиса. (wikipedia.org)

Простота похорон простых спартиатов не могла сравниться с пышными похоронами царей. Умершие правители удостаивались почестей, как герои-полубоги. На десять дней в Лаконике объявлялся траур, и прерывались все общественные дела. Гонцы разносили весть о смерти правителя по всему государству. Женщины ходили вокруг Спарты и били в котлы. На похороны Агиада или Еврипонтида приходили кроме спартиатов представители периэков и илотов. Они должны были колотить себя в лоб, плакать и говорить, что покинувший их правитель был лучшим из спартанских царей.

Спарта — путеводитель, фото, достопримечательности

Все мы с детства слышали легенды о могучих спартанцах и их образе жизни, изумлялись их силе и решимости. Об этом написаны сотни книг и сняты десятки фильмов. Древние руины этого исторического места и сегодня можно увидеть недалеко от современного города Спарта, который был основан в 1834 году королем Греции Отто.

История Спарты в Древней Греции

Спарта – один из выдающихся городов античных времен. Благодаря своей мощной военной организации Спарта стала лидером объединенных эллинских сил во время греко-персидских войн около 480 году до н.э., однако позднее превратилась в главного соперника Афин в Пелопоннесской войне. Поражение в сражении вблизи Леуктра в 371 году до н.э. против конкурирующего города-государства Фив закончило выдающуюся военную роль Спарты в материковой Греции. Но даже после этого ни Александр Македонский, ни его отец Филипп II никогда не пытались вторгнуться в саму Спарту.

Вместо этого римская элита приезжала в Спарту для того, чтобы исследовать экзотические спартанские обычаи. Затем город пережил длительный период упадка. Из-за набегов мародеров в Средние века культурный и политический центр Лаконии был перенесен в соседнее византийское поселение Мистра. Жители Спарты покинули свой город и поселились в новом укрепленном замке.

Лакония и лаконизм

Неудивительно, что в регионе, где находилась Спарта, Лаконии, родилось слово «лаконизм».

Филипп II подошел к стенам города и послал сообщение: «Я покорил всю Грецию, так как у меня лучшая армия в мире. Сдавайтесь, потому что, если я возьму Спарту, то сломаю ваши ворота и убью всех ваших женщин и детей». Спартанцы ответили ему очень лаконично: «Если».

Географическое положение Спарты

На карте Греции район полуострова Пелопоннес, где находится г. Спарта, расположен в долине реки Евротас под восточными предгорьями горы Тайгет.

Истоки современного города датируются 20 октября 1834 года, когда король Отто издал указ о строительстве на месте древней Спарты нового города с таким же названием. Баварские градостроители во главе с известным австрийским архитектором Теофилом Хансеном спроектировали город Спарта с населением 100 тыс.

Какой климат в городе Спарта?

В этой местности преобладает солнечный и теплый средиземноморский климат. Зимы мягкие и прохладные. Средние температуры января составляют около +14 °C. Спарта славится палящей летней жарой и самой высокой среднемесячной температурой в Греции.

Достопримечательности Спарты

Современный город Спарта не содержит намеков на его легендарное прошлое. Сегодня это самое обычное место, где нет ничего примечательного. Среди оставшихся с древних времен артефактов есть только руины, которые не выглядят особенно впечатляюще, так как спартанцев не заботили архитектурные изыски. Кроме того, камни разрушенного города были использованы в XIII веке для строительства соседней Мистры. Туристам могут понравиться следующие достопримечательности:

- статуя царя Леонида, на которой написана легендарная фраза «Приди и возьми»;

- Археологический музей, в котором размещены находки из раскопок Акрополя древней Спарты;

- Музей оливкового масла, где можно найти много интересного об этом традиционном греческом продукте.

Отправьтесь на экскурсию в окрестности Спарты, посетите средневековую византийскую Мистру. Здесь туристы найдут великолепные исторические памятники:

- Пропасть смерти Каядас. Древние летописцы Павсаний и Фукидид описали пропасть Каядас, где спартанцы казнили преступников и заключенных, сбрасывая их со скалы. Чтобы увидеть ее, отправляйтесь в деревню Трипи к западу от Спарты и поднимитесь по 118 ступеням к этому печально известному месту.

- Мистра. Дорога извилистая. Крепкие стены, церковные купола, дома, монастыри и дворцы королевства Деспотат Морея расположены на крутом склоне Тайгета в 8 км от города Спарта. Этот заброшенный город представляет собой вершину византийской архитектуры XIV-XV веков. В 1989 году ЮНЕСКО добавила Мистру в свой каталог всемирного культурного наследия.

- Часовня Агиа София. Расположенная в верхнем городе Мистры, она была церковью монастыря Зудотос Христос, который был основан Мануэлем Кантакузеном в середине XIV века.

Отели города

В Спарте есть много недорогих отелей и апартаментов в черте города, которые идеально подходят в качестве «остановочного центра» для знакомства с самим городом или близлежащими византийскими достопримечательностями Мистры. Некоторые из них:

- Maniatis – 3*;

- Menelaion – 3*;

- Lakonia – 2*.

Где поесть?

Основная часть ресторанов и таверн Спарты сконцентрирована на главной улице города, в их числе:

- En Epalti;

- Kapari;

- Tsipouradiko To Peninda.

Шоппинг в городе Спарта

Большинство магазинов можно найти на двух главных улицах, Palaiologou и Lykourgou, а также вокруг главной площади.

Марафонский забег

Начиная с 1983, в городе ежегодно в последнюю пятницу сентября проводится Спарталлонская ультра-дистанционная гонка. Она проходит по оригинальному пути Фейдиппида, афинского бегуна, который пробежал эту дистанцию в 490 г. до н.э., чтобы попросить спартанцев о военной помощи против вторжения персов. Сегодняшним бегунам дается 36 часов, чтобы пробежать все 246 км. Спортсмены начинают забег на рассвете у подножия Акрополя в Афинах, направляются к Коринфскому каналу, Древнему Коринфу, проходят через гору Парфенион в сторону Тегии, а затем спускаются в сторону Спарты. Забег заканчивается у статуи Леонидаса.

до н.э., чтобы попросить спартанцев о военной помощи против вторжения персов. Сегодняшним бегунам дается 36 часов, чтобы пробежать все 246 км. Спортсмены начинают забег на рассвете у подножия Акрополя в Афинах, направляются к Коринфскому каналу, Древнему Коринфу, проходят через гору Парфенион в сторону Тегии, а затем спускаются в сторону Спарты. Забег заканчивается у статуи Леонидаса.

Как попасть в Спарту?

В этом городе нет аэропорта. Ежедневные автобусы соединяют Афины со Спартой. Они отправляется от автовокзала Кифиссос в Афинах примерно 4-5 раз в день.

По городу Спарта можно передвигаться с помощью местных автобусов или такси.

Это Спарта! Часть II

В первой части нашей статьи мы уже говорили о том, что Лакедемон стал «Спартой» в результате двух Мессенских войн, которые и привели к превращению государства спартиатов в «военный лагерь».Во время Первой Мессенской войны в Спарте появилась странная категория неполноправных граждан – «дети дев» (парфении).

Эфор Кимский (историк из малоазиатской Эолии, современник Аристотеля) утверждает, будто спартанские женщины стали жаловаться, что даже те, у кого ещё живы мужья, уже много лет живут, как вдовы – потому что мужчины поклялись не возвращаться домой до победы. В результате в Спарту, якобы, отправили группу молодых солдат, которые должны были «разделить ложе» с покинутыми женами и девушками, достигшими брачного возраста. Однако дети, родившиеся от них, не были признаны законными. Почему? Быть может, этим молодым воинам, на самом деле, никто не давал разрешения «разделять ложе» с чужими женами и, тем более, девами Спарты? По другой, менее романтичной версии, парфениями были дети от смешанных браков. Кем бы ни были «дети дев», они не получили земельных наделов с прикрепленными к ним илотами, и следовательно, не могли считаться полноправными гражданами. Восстание потребовавших справедливости парфениев было подавлено, но проблема осталась. Поэтому было решено отправить «детей дев» на юг Италии, где они основали город Тарент.

Эфор Кимский (историк из малоазиатской Эолии, современник Аристотеля) утверждает, будто спартанские женщины стали жаловаться, что даже те, у кого ещё живы мужья, уже много лет живут, как вдовы – потому что мужчины поклялись не возвращаться домой до победы. В результате в Спарту, якобы, отправили группу молодых солдат, которые должны были «разделить ложе» с покинутыми женами и девушками, достигшими брачного возраста. Однако дети, родившиеся от них, не были признаны законными. Почему? Быть может, этим молодым воинам, на самом деле, никто не давал разрешения «разделять ложе» с чужими женами и, тем более, девами Спарты? По другой, менее романтичной версии, парфениями были дети от смешанных браков. Кем бы ни были «дети дев», они не получили земельных наделов с прикрепленными к ним илотами, и следовательно, не могли считаться полноправными гражданами. Восстание потребовавших справедливости парфениев было подавлено, но проблема осталась. Поэтому было решено отправить «детей дев» на юг Италии, где они основали город Тарент. Крупное поселение племени иапигов, находившееся на понравившемся парфениям месте, было уничтожено, его жители были истреблены, что подтверждено находкой большого некрополя – места массового захоронения, относящегося к той эпохе.

Крупное поселение племени иапигов, находившееся на понравившемся парфениям месте, было уничтожено, его жители были истреблены, что подтверждено находкой большого некрополя – места массового захоронения, относящегося к той эпохе.Тарент на карте

Обида «детей дев» на фактически изгнавшую их родину была так велика, что они надолго практически прекратили все связи с Лакедемоном. Отсутствие носителей традиции привело к тому, что развитие колонии пошло по пути, прямо противоположному спартанскому. И, призванный тарентийцами для войны с Римом, Пирр был неприятно удивлен, увидев, что потомки спартиатов «по доброй воле не склонны были ни защищаться, ни защищать кого бы то ни было, а желали отправить в бой его, чтобы самим остаться дома и не покидать бань и пирушек» (Полибий).

Монета города Тарент, IV век до н.э.

Во время II Мессенской войны в спартанской армии появилась знаменитая фаланга, а спартанские юноши стали патрулировать ночные дороги, охотясь на бегущих в горы или в Мессению илотов (криптии).

После окончательной победы над Мессенией (668 г. до н.э.), начался длительный период доминирования Спарты в Элладе.

В то время как другие государства «сбрасывали» «избыточное» население в колонии, активно заселяя побережья Средиземного и даже Черного морей, постоянно усиливающаяся Спарта со своей блестяще выученной армией стала безусловным гегемоном в Греции, противостоять ей долгое время не могли ни отдельные полисы, ни их союзы. Но, как заметил Аристотель, «бессмысленно создавать культуру, основанную исключительно на воинской доблести, поскольку есть такая вещь, как мир, и с ним периодически приходится иметь дело». Временами казалось, что до создания единого греческого государства со Спартой во главе остается лишь шаг – но этот, последний, шаг так и не был сделан Лакедемоном. Слишком непохожа была Спарта на другие полисы, слишком велико было различие между её элитой и элитами других государств, слишком разными были идеалы. К тому же спартиаты традиционно были равнодушны к делам остальной Греции.

Мы уже говорили в первой части, что с 7 лет и до 20 спартанские мальчики воспитывались в агелах – своеобразных пансионатах, задачей которых было воспитание идеальных граждан города, отказавшегося строить крепостные стены. Помимо всего прочего, там учили излагать свои мысли коротко, четко и ясно – то есть, изъясняться лаконически. И это очень удивляло греков других полисов, в школах которых, напротив, обучали прятать смысл за красивыми длинными фразами («красноречию», то есть, демагогии и краснобайству). Помимо сыновей граждан Спарты, в агелах были ещё две категории учеников. Первая них – дети из аристократических семей других греческих государств – спартанская система обучения и воспитания высоко ценилась в Элладе. Но знатного происхождения было мало: чтобы определить сына в агелу, отцу нужно было иметь какие-то заслуги перед Лакедемоном. Рядом с детьми спартиатов и знатных иностранцев в агелах учились также дети периеков, которые в дальнейшем становились адъютантами при воинах-спартанцах, и, в случае необходимости, могли заменить погибших либо раненных гоплитов фаланги. Использовать илотов и обычных, не прошедших военное обучение, периеков в качестве гоплитов было затруднительно – плохо подготовленный боец в составе действующей, как хорошо отлаженный механизм, фаланги был не соратником, а, скорее, обузой. Именно тяжеловооруженные гоплиты (от слова «гоплон» – «щит») являлись основой спартанского войска.

Но знатного происхождения было мало: чтобы определить сына в агелу, отцу нужно было иметь какие-то заслуги перед Лакедемоном. Рядом с детьми спартиатов и знатных иностранцев в агелах учились также дети периеков, которые в дальнейшем становились адъютантами при воинах-спартанцах, и, в случае необходимости, могли заменить погибших либо раненных гоплитов фаланги. Использовать илотов и обычных, не прошедших военное обучение, периеков в качестве гоплитов было затруднительно – плохо подготовленный боец в составе действующей, как хорошо отлаженный механизм, фаланги был не соратником, а, скорее, обузой. Именно тяжеловооруженные гоплиты (от слова «гоплон» – «щит») являлись основой спартанского войска.

[/center]

Мраморная статуя гоплита. V век до н.э. Археологический музей Спарты, Греция

И слово «щит» в названии этих солдат вовсе не случайно. Дело в том, что щитом, стоявший в строю гоплит, прикрывал не только себя, но и своих товарищей:

«Ведь каждый воин, опасаясь за свою незащищенную сторону, старается сколь возможно прикрыться щитом своего товарища справа, и думает, что чем плотнее сомкнуты ряды, тем безопаснее его положение»

(Фукидид).

На щитах спартанцы после боя несли убитых и раненных. Поэтому традиционным напутствием спартиату, отправляющемуся в поход, были слова: «Со щитом, или на щите». Потеря щита была страшным преступлением, за которым могло последовать даже лишение гражданства.

Жан-Жак ле Барбье, Спартанка вручает щит своему сыну

Молодые периеки, не прошедшие обучение в агелах, в спартанской армии использовались в качестве вспомогательной легкой пехоты. Кроме того, спартиатов в походах сопровождали илоты – порой их число доходило до семи человек на одного спартанца. В боевых действиях они участия не принимали, использовались в качестве обслуги – выполняли обязанности носильщиков, поваров, санитаров. А вот в других полисах носильщикам, плотникам, гончарам, садовникам и поварам давали оружие и ставили в строй гоплитами: не удивительно, что в Спарте с презрением относились к таким армиям – и вражеским, и союзническим.

Но иногда и спартанцам приходилось включать илотов в состав вспомогательных пехотных частей. Во время тяжелой Пелопонесской войны численность освобожденных илотов в спартанском войске достигала 2-3 тысяч человек. Часть из них тогда даже была обучена действиям в составе фаланги и стала гоплитами.

Во время тяжелой Пелопонесской войны численность освобожденных илотов в спартанском войске достигала 2-3 тысяч человек. Часть из них тогда даже была обучена действиям в составе фаланги и стала гоплитами.

В походе спартанское войско сопровождали флейтисты, которые играли свои марши и во время битвы:

«Это заведено у них не по религиозному обычаю, а для того, чтобы в такт музыке маршировать в ногу и чтобы не ломался боевой строй»

(Фукидид).Спартанские воины, идущие в бой, и флейтист рисунок с коринфской вазы, VII в. до н.э.

Одежда, спартанцев, идущих в поход, традиционно была красного цвета – чтобы на ней не видно было крови. Перед сражениями первую жертву царь приносил Музам – «дабы рассказ о нас был достоин наших подвигов» (Евдамид). Если в составе спартанской армии находился олимпийский чемпион, ему предоставлялось право находиться рядом с царем во время битвы. Служба в коннице в Спарте не считалась престижной, в кавалеристы долгое время набирали тех, кто не мог служить гоплитом. Первое упоминание о спартанской коннице относится лишь к 424 г. до н.э., тогда было набрано 400 всадников, которые использовались в основном для охраны фаланги. В 394 г. до н.э. число кавалеристов в спартанской армии увеличилось до 600.

Первое упоминание о спартанской коннице относится лишь к 424 г. до н.э., тогда было набрано 400 всадников, которые использовались в основном для охраны фаланги. В 394 г. до н.э. число кавалеристов в спартанской армии увеличилось до 600.

Победа в Греции определялась прибытием вестника от стороны, признавшей поражение, который передавал просьбу о перемирии, чтобы собрать трупы воинов. Любопытная история произошла при Фирее в 544 г до н.э. Тогда, по договоренности спартанцев и аргосцев, в бой вступили по 300 воинов: спорная область должна была остаться за победителями. К исходу дня в живых остались 2 аргосца и 1 спартанец. Аргосцы, считая себя победителями, покинули поле боя и отправились Аргос, чтобы порадовать сограждан известием о победе. Но спартанский воин остался на месте, и его соотечественники расценили уход противников с поля боя, как бегство. Аргосцы с этим, разумеется, не согласились, и на следующий день всё же состоялось сражение основных сил Аргоса и Спарты, в котором победили спартанцы. Геродот утверждает, что с этого времени спартиаты стали носить длинные волосы (ранее их коротко стригли), а аргосцы, напротив, постановили коротко стричься – до тех пор, пока не сумеют отвоевать Фирею.

Геродот утверждает, что с этого времени спартиаты стали носить длинные волосы (ранее их коротко стригли), а аргосцы, напротив, постановили коротко стричься – до тех пор, пока не сумеют отвоевать Фирею.

На рубеже VI-V в.в. до н.э. Аргос был главным соперником Лакедемона в Пелопоннесе. Окончательно разгромил его царь Клеомен I. Когда, после одного из сражений, отступившие аргосцы попытались укрыться в священной роще и находившемся в ней главном храме страны, он без колебаний приказал сопровождавшим его илотам поджечь рощу. Позднее Клеомен вмешался в дела Афин, изгнав оттуда тирана Гиппия (510 г. до н.э.), а в 506 г. до н.э. захватил Элевсин и планировал даже взять Афины, чтобы включить Аттику в состав Пелопонесского союза, но не был поддержан своим соперником – царем-Еврипонтидом Демаратом. Этого Клеомен Демарату так и не простил: позже, чтобы объявить его незаконнорожденным, он подделал дельфийский оракул. Добившись отстранения Демарата, Клеомен с новым царем Леотихидом покорил остров Эгину. Демарат же бежал из Спарты в Персию. Но все эти подвиги не спасли Клеомена, когда раскрылся обман с подделкой Дельфийского оракула. Далее последовали события, о которых было рассказано в первой части: бегство в Аркадию, бесславная гибель после возвращения в Спарту – не будем повторяться. Ещё раз я вернулся к этим событиям, чтобы сообщить, что преемником Клеомена стал Леонид, которому суждено будет прославиться в Фермопилах.

Демарат же бежал из Спарты в Персию. Но все эти подвиги не спасли Клеомена, когда раскрылся обман с подделкой Дельфийского оракула. Далее последовали события, о которых было рассказано в первой части: бегство в Аркадию, бесславная гибель после возвращения в Спарту – не будем повторяться. Ещё раз я вернулся к этим событиям, чтобы сообщить, что преемником Клеомена стал Леонид, которому суждено будет прославиться в Фермопилах.

Но вернёмся немного назад.

После покорения Мессении Спарта сделала следующий и очень важный шаг к гегемонии в Элладе: около 560 г. до н.э. она победила Тегею, но не превратила её граждан в илотов, а убедила их стать союзниками. Так был сделан первый шаг в создании Пелопонесского союза – мощного объединения греческих государств, во главе которого встала Спарта. Следующим союзником Лакедемона стала Элида. В отличие от афинян, спартиаты не брали со своих союзников чего-либо, требуя от них только вспомогательных войск во время войны.

В 500 г. до н.э. восстали, находившиеся под властью персидского царя Дария I, греческие города Ионии, в следующем (499) году они обратились за помощью к Афинам и Спарте. Быстро доставить в Малую Азию достаточно большой воинский контингент было невозможно. И, следовательно, невозможно было оказать реальную помощь восставшим. Поэтому спартанский царь Клеомен I благоразумно отказался от участия в этой авантюре. Афины же отправили на помощь ионийцам 20 своих кораблей (ещё 5 прислал эвбейский город Эритрея). Это решение имело трагические последствия и стало причиной знаменитых греко-персидских войн, которые принесли гражданам Эллады много горя, но прославили несколько греческих полководцев, афинского гонца Филиппидеса, пробежавшего марафонскую дистанцию (если верить Геродоту, накануне он ещё и в Спарту сбегал, преодолев за сутки 1240 стадиев – свыше 238 км) и целых 300 спартанцев. В 498 г. до н.э. восставшие сожгли столицу Лидийской сатрапии – Сарды, но затем потерпели поражение у острова Лада (495 г.)., а в 494 г.

восстали, находившиеся под властью персидского царя Дария I, греческие города Ионии, в следующем (499) году они обратились за помощью к Афинам и Спарте. Быстро доставить в Малую Азию достаточно большой воинский контингент было невозможно. И, следовательно, невозможно было оказать реальную помощь восставшим. Поэтому спартанский царь Клеомен I благоразумно отказался от участия в этой авантюре. Афины же отправили на помощь ионийцам 20 своих кораблей (ещё 5 прислал эвбейский город Эритрея). Это решение имело трагические последствия и стало причиной знаменитых греко-персидских войн, которые принесли гражданам Эллады много горя, но прославили несколько греческих полководцев, афинского гонца Филиппидеса, пробежавшего марафонскую дистанцию (если верить Геродоту, накануне он ещё и в Спарту сбегал, преодолев за сутки 1240 стадиев – свыше 238 км) и целых 300 спартанцев. В 498 г. до н.э. восставшие сожгли столицу Лидийской сатрапии – Сарды, но затем потерпели поражение у острова Лада (495 г.)., а в 494 г. до н.э. персы взяли Милет. Восстание в Ионии было жестоко подавлено, и взор персидского царя обратился к Элладе, осмелившейся бросить вызов его империи.

до н.э. персы взяли Милет. Восстание в Ионии было жестоко подавлено, и взор персидского царя обратился к Элладе, осмелившейся бросить вызов его империи.

Дарий I

В 492 г. до н.э. корпус персидского полководца Мардония покоряет Македонию, но персидский флот гибнет во время шторма у мыса Афон, поход на Элладу срывается.

В 490 г. до н.э. армия царя Дария высадилась у Марафона. Спартанцы, отмечавшие дорийский праздник в честь Аполлона опоздали к началу битвы, но афиняне в этот раз справились и без них, одержав одну из самых знаменитых побед в мировой истории. Но эти события были лишь прологом великой войны. В 480 г. до н.э. новый персидский царь Ксеркс двинул на Грецию громадную армию.

[center]Персидские воины

[/center]

Рельефное изображение головы и плеч персидского лучника времен правления Ксеркса I

Военным советником у персидского царя устроился соперник ахейца Клеомена – Еврипонтид Демарат. К счастью для Греции, уверенный в силе своих войск Ксеркс не слишком прислушивался к советам царя-ренегата. Надо сказать, что, в отличие от Агиадов, которые в Спарте традиционно возглавляли антиперсидскую партию, Еврипонтиды относились к Персии более благожелательно. И трудно сказать, как сложилась бы история Эллады, если бы в Спарте победил Демарат, а не Клеомен.

Надо сказать, что, в отличие от Агиадов, которые в Спарте традиционно возглавляли антиперсидскую партию, Еврипонтиды относились к Персии более благожелательно. И трудно сказать, как сложилась бы история Эллады, если бы в Спарте победил Демарат, а не Клеомен.

Ксеркс I

Армия Ксеркса была огромна, но имела существенные недостатки – была составлена из разнородных частей и в ней преобладали легковооруженные соединения, которые не могли на равных сражаться, с научившимися хорошо держать строй, дисциплинированными греческими гоплитами. К тому же персам нужно было пройти через Фермопильский проход (между Фессалией и Средней Грецией), ширина которого в самом узком месте не превышала 20 метров.

В 7 книге своих «Историй» («Полигимния») Геродот пишет:

«Так у селения Альпены за Фермопилами есть проезжая дорога только для одной повозки… На Западе от Фермопил поднимется недоступная, обрывистая и высокая гора, простирающаяся до Эты. На востоке же проход подходит непосредственно к морю и болоту. В ущелье этом построена стена, а в ней когда-то были ворота… Эллины решили теперь восстановить эту стену и этим преградить варвару путь в Элладу».

В ущелье этом построена стена, а в ней когда-то были ворота… Эллины решили теперь восстановить эту стену и этим преградить варвару путь в Элладу».

Это был великий шанс, которым греки не воспользовались в полной мере. Спартанские дорийцы отмечали в это время праздник в честь главного своего бога – Аполлона, культ которого они когда-то и принесли в Лаконику. Не прислали даже часть своей армии Афины. К Фермопилам пошел царь-агиад (ахеец) Леонид с которым отпустили всего 300 воинов. Вероятно, это был личный отряд Леонида: гиппеи – телохранители, полагавшиеся каждому царю Спарты. Возможно, они были потомками ахейцев, для которых Аполлон был чужим богом. Также в поход выступили около тысячи легковооруженных периеков. К ним присоединились несколько тысяч воинов из разных городов Греции.

Геродот сообщает:

«Эллинские силы состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинейцев (по 500 тех и других), 120 человек из Орхомена в Аркадии и 1000 из остальной Аркадии, Затем из Коринфа 400, из Флиунта 200 и 80 из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии был0 700 феспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунтских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев».

Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии был0 700 феспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунтских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев».

Общая численность армии Леонида в итоге составила от 7 до 10 тысяч человек. Дальнейшее всем известно: укрывшиеся за построенной из больших камней стеной, гоплиты весьма удачно сдерживали удары персидских войск, периодически переходя в контратаку – до тех пор, пока не появилось известие о том, что греческий отряд обойден по какой-то козьей тропе. Человека, благодаря предательству которого персы обошли отряд Леонида, звали Эфиальт (это слово в Греции стало потом означать «Кошмар»). Не дождавшись награды, он бежал из персидского лагеря, позже был объявлен вне закона и убит в горах. Блокировать эту тропу было ещё проще, чем Фермопильский проход, но союзников спартанцев охватила паника. Говорили, что Леонид отпустил их, чтобы ни с кем не делить славную гибель, но, более вероятно, они сами ушли, не желая умирать. Спартанцы не ушли, потому что позора боялись больше смерти. К тому же, над Леонидом довлело предсказание о том, что в предстоящей войне либо персидский царь покорит Спарту, либо погибнет спартанский царь. А к предсказаниям тогда относились более чем серьезно. Отправляя Леонида со столь малыми силами в Фермопилы, геронты и эфоры, в сущности, негласно приказали ему погибнуть в бою. Судя по распоряжениям, которые Леонид отдал своей жене, отправляясь в поход (найти хорошего мужа и родить сыновей), он все понял правильно и уже тогда сделал свой выбор, пожертвовав собой ради спасения Спарты.

К тому же, над Леонидом довлело предсказание о том, что в предстоящей войне либо персидский царь покорит Спарту, либо погибнет спартанский царь. А к предсказаниям тогда относились более чем серьезно. Отправляя Леонида со столь малыми силами в Фермопилы, геронты и эфоры, в сущности, негласно приказали ему погибнуть в бою. Судя по распоряжениям, которые Леонид отдал своей жене, отправляясь в поход (найти хорошего мужа и родить сыновей), он все понял правильно и уже тогда сделал свой выбор, пожертвовав собой ради спасения Спарты.

Памятник в Фермопилах

К сожалению, практически забыты сейчас периеки Лакедемона и феспийцы, которые остались со спартиатами и также погибли в неравном бою. Диодор сообщает, что персы забросали последних воинов-эллинов копьями и стрелами. В Фермопилах археологами найден небольшой холм, буквально усыпанный персидскими стрелами – видимо он и стал последней позицией отряда Леонида.

Памятный знак в Фермопилах

Всего греки в Фермопилах потеряли около 4000 человек. А вот спартанцев погибло не 300, а 299: воин по имени Аристодем заболел в пути и был оставлен в Альпенах. Когда он вернулся в Спарту, с ним перестали разговаривать, соседи не делились с ним водой и пищей, с тех пор он был известен под прозвищем «Аристодем-трус». Он погиб через год в битве при Платеях – и сам искал в бою смерти. Потери персов Геродот оценивает в 20 000 человек.

А вот спартанцев погибло не 300, а 299: воин по имени Аристодем заболел в пути и был оставлен в Альпенах. Когда он вернулся в Спарту, с ним перестали разговаривать, соседи не делились с ним водой и пищей, с тех пор он был известен под прозвищем «Аристодем-трус». Он погиб через год в битве при Платеях – и сам искал в бою смерти. Потери персов Геродот оценивает в 20 000 человек.

В 480 г. до н.э. состоялось и знаменитое морское сражение при Саламине. Всю славы этой победы почему-то приписывают афинянину Фемистоклу, однако объединенным флотом Греции в этой битве командовал спартанец Еврибиад. Языкастый самопиарщик Фемистокл (будущий изменник и перебежчик) при немногословном и деловом Еврибиаде выполнял роль Фурманова при Чапаеве. После поражения, Ксеркс с большей частью своей армии покинул Элладу. В Греции остался корпус его родственника Мардония численностью около 30 000 человек. Скоро его армия пополнилась свежими частями, так что на момент битвы при Платеях (город в Беотии) у него было порядка 50 000 солдат. Основу греческого войска составляли около 8 000 воинов из Афин и 5 000 спартиатов. Кроме того, спартанцы пошли на привлечение в свою армию илотов, которым было обещано освобождение в случае победы. Командующим греческой армией стал Павсаний – не царь, а регент Спарты.

Основу греческого войска составляли около 8 000 воинов из Афин и 5 000 спартиатов. Кроме того, спартанцы пошли на привлечение в свою армию илотов, которым было обещано освобождение в случае победы. Командующим греческой армией стал Павсаний – не царь, а регент Спарты.

Павсаний, бюст

В этом сражении спартанская фаланга буквально перемолола армию персов.

Мардоний погиб, но война продолжалась. Страх перед вторжением нового, не менее сильного, войска персов был так велик, что в Элладе был создан общегреческий союз, руководителем которого стал герой битвы при Платеях – Павсаний. Однако слишком разными были интересы Спарты и Афин. В 477 г., после бесславной гибели Павсания, которого эфоры заподозрили в стремлении к тирании, Спарта вышла из войны: Пелопоннес и Греция были освобождены от персидских войск, а воевать за пределами Эллады спартиаты больше не желали. Афины и возглавляемый ими Делосский (Морской) союз, в который вошли города Северной Греции, островов Эгейского моря и побережья Малой Азии, продолжали воевать с персами до 449 г. до н.э., когда был заключен Каллиев мир. Самым выдающимся полководцем Делосского союза был афинский стратег Кимон. Спарта же встала во главе Пелопонесского союза – конфедерации полисов Южной Греции.

до н.э., когда был заключен Каллиев мир. Самым выдающимся полководцем Делосского союза был афинский стратег Кимон. Спарта же встала во главе Пелопонесского союза – конфедерации полисов Южной Греции.

Пелопонесский и Делосский союзы

Охлаждению отношений Спарты с Афинами способствовали трагические события 465 г. до н.э., когда после страшного землетрясения Спарта была почти полностью разрушена, много её граждан погибло. Хаос, на время воцарившийся Лакедемоне, вызвал восстание в Мессении, в ходе которого погибли еще 300 спартиатов. Восстание илотов было подавлено лишь через 10 лет, масштабы военных действий были таковы, что его даже назвали III Мессенской войной. Лакедемон был вынужден обратиться за помощью к Афинам, и большой друг Спарты Кимон убедил сограждан эту помощь оказать. Однако власти Спарты заподозрили прибывшие афинские войска в симпатиях к восставшим илотам, и потому отказались от помощи. В Афинах это сочли оскорблением, к власти там пришли враги Лакедемона, а Кимон был изгнан из Афин.

В 459 г. до н.э. произошло первое военное столкновение Спарты и Афин – началась так называемая Малая Пелопонесская война, которая заключалась в периодических стычках на спорных территориях. Между тем, в Афинах к власти пришел Перикл, который, окончательно прибрав к рукам казну Делосского союза, использовал эти средства для строительства Длинных стен – от Пирея до Афин, и это не могло не беспокоить Спарту и её союзников.

Перикл, сын Ксантиппа, афинянин, римская мраморная копия с греческого оригинала

Господствуя на море, афиняне начали торговую войну против Коринфа и организовали торговый бойкот осмелившейся поддержать коринфян Мегары. Защищая своих союзников, Спарта потребовала отменить морскую блокаду. Афины в ответ выдвинули издевательское требование дать независимость городам периеков. В результате вторжением спартанцев в Аттику 446 г. началась Первая Пелопонесская война, которая закончилась перемирием, заключенным по инициативе Афин – то есть, победой Спарты. Несмотря на поражение, афиняне проводили активную экспансионистскую политику, расширяя свое влияние и беспокоя города Пелопонесского союза. Лидеры Спарты понимали, как трудно бороться с Афинами, не имея собственного сильного флота, и всячески оттягивали войну. Тем не менее, уступая требованиям своих союзников, в 431 г. до н.э. спартиаты снова направили свою армию на Афины, намереваясь, как обычно, в открытой схватке, сокрушить войско Делосского союза – и не нашли армии противника. По приказу Перикла, более 100 000 человек из окрестностей Афин были уведены за крепостные стены, штурмовать которые спартанцы не умели. Обескураженные спартиаты вернулись домой, но в следующем году им помогла чума, от которой умерло до трети населения Афин, в том числе и Перикл. Дрогнувшие афиняне предложили мир, от которого спартанцы надменно отказались. В результате война приняла затяжной и исключительно нудный характер: 6 лет победы одной стороны сменялись её поражениями, казна противников истощалась, резервы таяли, и никто не мог одержать верх. В 425 году буря занесла афинские корабли к незащищенному мессенскому порту Пилос, который и был ими захвачен.

Лидеры Спарты понимали, как трудно бороться с Афинами, не имея собственного сильного флота, и всячески оттягивали войну. Тем не менее, уступая требованиям своих союзников, в 431 г. до н.э. спартиаты снова направили свою армию на Афины, намереваясь, как обычно, в открытой схватке, сокрушить войско Делосского союза – и не нашли армии противника. По приказу Перикла, более 100 000 человек из окрестностей Афин были уведены за крепостные стены, штурмовать которые спартанцы не умели. Обескураженные спартиаты вернулись домой, но в следующем году им помогла чума, от которой умерло до трети населения Афин, в том числе и Перикл. Дрогнувшие афиняне предложили мир, от которого спартанцы надменно отказались. В результате война приняла затяжной и исключительно нудный характер: 6 лет победы одной стороны сменялись её поражениями, казна противников истощалась, резервы таяли, и никто не мог одержать верх. В 425 году буря занесла афинские корабли к незащищенному мессенскому порту Пилос, который и был ими захвачен. Подошедшие спартанцы, в свою очередь, заняли небольшой остров Сфактерию, напротив Пилоса – и были блокированы другими кораблями, которые пришли на подмогу из Афин. Страдающий от голода гарнизон Сфактерии сдался афинянам, и это не слишком значительное происшествие, произвело огромное впечатление во всей Элладе – потому что, в числе прочих, в плен попали 120 спартиатов. До того дня никто – ни враги, ни друзья, не верили, что целый отряд воинов Спарты может сложить оружие. Эта капитуляция, казалось, сломила дух гордой Спарты, которая вынуждена была пойти на заключение мирного договора – выгодного для Афин и унизительного для себя (Никиев мир). Этот договор вызвал неудовольствие у влиятельных союзников Спарты – Беотии, Мегары и Коринфа. К тому же Алкивиад, пришедший к власти в Афинах, сумел заключить союзный договор с давним соперником Лакедемона в Пелопоннесе – Аргосом.

Подошедшие спартанцы, в свою очередь, заняли небольшой остров Сфактерию, напротив Пилоса – и были блокированы другими кораблями, которые пришли на подмогу из Афин. Страдающий от голода гарнизон Сфактерии сдался афинянам, и это не слишком значительное происшествие, произвело огромное впечатление во всей Элладе – потому что, в числе прочих, в плен попали 120 спартиатов. До того дня никто – ни враги, ни друзья, не верили, что целый отряд воинов Спарты может сложить оружие. Эта капитуляция, казалось, сломила дух гордой Спарты, которая вынуждена была пойти на заключение мирного договора – выгодного для Афин и унизительного для себя (Никиев мир). Этот договор вызвал неудовольствие у влиятельных союзников Спарты – Беотии, Мегары и Коринфа. К тому же Алкивиад, пришедший к власти в Афинах, сумел заключить союзный договор с давним соперником Лакедемона в Пелопоннесе – Аргосом.

Алкивиад, бюст

Это было уже чересчур, и 418 году до н.э. были возобновлены военные действия, и снова, как во времена II Мессенской войны, Спарта оказалась на пороге гибели, и лишь победа в битве при Мантинее спасла Лакедемон. Об этом сражении Фукидид написал, что спартанцы в нем «блестяще доказали свое умение побеждать мужеством». Союзные Аргосу мантинейцы обратили в бегство левое крыло спартанского войска, где стояли скириты – горцы-периеки (Фукидид пишет, что они находились «на том месте, на которое лишь они одни из лакедемонян имеют право») и воины под командованием хорошего полководца Брасида, по инициативе которого в армии были введены облегченные доспехи. Но на правом фланге и в центре, «где стоял царь Агис с 300 телохранителями, называемыми гиппеями» (помните 300 спартанцев царя Леонида?) победу одержали спартиаты. Афинские войска левого фланга, уже почти окруженные, избежали разгрома лишь потому, что Агис «приказал всему войску идти на помощь разбитым частям» (Фукидид).

А события в Пелопонесской войне вдруг пошли по какому-то совершенно невообразимому фантасмагоричному сценарию. В 415 г. до н.э. Алкивиад уговорил граждан Афин организовать дорогостоящую экспедицию на Сицилию – против союзных Спарте Сиракуз. Но в Афинах вдруг были осквернены все статуи Гермеса, и в этом святотатстве почему-то обвинили Алкивиад. С какой стати, и чего ради, должен был заниматься такими вещами мечтающий о военной славе Алкивиад накануне с таким трудом организованного им грандиозного морского похода, совершенно непонятно. Но афинская демократия часто бывала жестокой, беспощадной и иррациональной. Оскорбленный Алкивиад бежал в Лакедемон и добился там помощи осажденным Сиракузам. Спартанский полководец Гилипп, приведший в Сиракузы всего 4 корабля, возглавил оборону города. Под его руководством сицилийцы уничтожили афинский флот из 200 кораблей и армию вторжения, насчитывавшую около 40 тысяч человек. Далее Алкивиад советует спартанцам занять Декелею – местность к северу от Афин. 20 000 принадлежащих богатым афинянам рабов переходят на сторону Спарты и Делосский союз начинает распадаться. Но, пока спартанский царь Агис II воюет в Аттике, Алкивиад соблазняет его жену Тимею (никакой любви и вообще, ничего личного: просто хотел, чтобы царем Спарты был его сын). Опасаясь гнева ревнивого мужа, он бежит в персидскую Малую Азию. Спарте же для окончательной победы в войне нужен флот, но нет денег на его строительство, и спартиаты обращаются за помощью к Персии. Однако Алкивиад убеждает правителя Малой Азии Тиссаферна в том, что для Персии будет выгодно позволить грекам истощить себя в бесконечных войнах. Спартанцы все же собирают необходимую сумму, строят свой флот – и Алкивиад возвращается в Афины, чтобы вновь занять пост главнокомандующего. В Лакедемоне же в это время восходит звезда великого спартанского полководца Лисандра, который в 407 г. до н.э. практически уничтожает афинский флот в сражении у мыса Нотий.

Лисандр

Алкивиад отсутствовал и афинским флотом командовал штурман его корабля, который вступил в бой самовольно – но Алкивиад снова изгнан из Афин. Через 2 года Лисандр захватил почти все афинские корабли в сражении при Эгоспотамах (сумели уйти лишь 9 трирем, афинский стратег Конон бежал в Персию, где ему было поручено наблюдение за строительством флота). В 404 г. до н.э. Лисандр вошел в Афины. Так закончилась 27-летняя Пелопонесская война. Афины со своей «суверенной демократией» так достали всех в Элладе, что Коринф и Фивы потребовали сравнять ненавистный грекам город с землей, а население Аттики обратить в рабство. Но спартанцы лишь приказали срыть Длинные стены, соединявшие Афины с Пиреем, и оставили побежденным всего 12 кораблей. В Лакедемоне уже боялись усиления Фив, и потому спартиаты пощадили Афины, попытавшись сделать их членами своего союза. Ничего хорошего из этого не получилось, уже в 403 г. до н.э. восставшие афиняне свергли проспартанское правительство, вошедшее в историю под названием «30 тиранов». А Фивы, действительно, резко усилились и, заключив союз с Коринфом и Аргосом, в конце концов, сокрушили могущество Спарты. Последний великий полководец Спарты, царь Агесилай II, пока ещё успешно воевал в Малой Азии, разбив персов у города Сарды (в его войске сражались и совершившие знаменитый Анабазис греческие наёмники Кира Младшего, а также их командир Ксенофонт). Однако Коринфская война (против Афин, Фив, Коринфа и полисов Эгейского моря, поддержанных Персией – 396-387 г.г. до н.э.), вынудила Агесилая покинуть Малую Азию. В начале этой войны погиб его бывший наставник, а ныне соперник – Лисандр. Афинянин Конон и тиран Саламина (город на Кипре) Евагор разбили спартанский флот при Книде (394 г. до н.э.). После этого Конон вернулся в Афины и восстановил знаменитые Длинные стены. Афинский стратег Ификрат, который развил идеи Брасида (к легким доспехам добавил удлиненные мечи и копья, а также дротики: получился новый род войск – пельтасты), победил спартанцев у Коринфа в 390 г. до н.э.

Но Агесилай на суше и Антиалкид на море сумели добиться приемлемого результата и в этой, так неудачно начавшейся, войне. В 386 г. до н.э. в Сузах был заключен Царский мир, который провозглашал полную независимость всех греческих полисов, что означало безусловную гегемонию в Элладе Спарты.

Однако война с Беотийским союзом, войсками которого командовали Эпаминонд и Пелопид, закончилась для Спарты катастрофой. В битве при Левктрах (371 г. до н.э.) прежде непобедимая спартанская фаланга была разбита благодаря новой тактике (косое построение войск), изобретенной великим фиванским полководцем Эпаминондом. До той поры все сражения греков носили «дуэльный» характер: сильный правый фланг противостоящих армий давил на слабое левое крыло противника. Побеждал тот, кто первым опрокидывал левый фланг вражеской армии. Эпаминонд усилил свой левый фланг, включив в него отборный Священный отряд Фив, а ослабленный правый фланг оттянул назад. На месте главного удара фиванская фаланга в 50 шеренг пробила строй спартанской фаланги, традиционно состоявшей из 12 шеренг, царь Клеомброт погиб вместе с тысячью гоплитами, 400 из которых были спартиатами. Это было так неожиданно, что спартанцы впоследствии оправдывали свое поражение тем, что Эпаминонд «сражался не по правилам». Следствием этого поражения стала потеря Спартой Мессении, что сразу же подорвало ресурсную базу Лакедемона и, фактически вывело его из числа великих держав Эллады. После этого поражения вражеская армия впервые осадила Спарту. Возглавивший остатки своих войск и гражданское ополчение Агесилай сумел отстоять город. Спартанцы вынуждены были заключить союз с Афинами, война с Фивами продолжалась ещё долгие годы. Сын Агесилая Архидам разбил войска аргосцев и аркадян в битве, которая спартанцами была названа «бесслёзной» – потому что в ней не погиб ни один спартиат. Эпаминонд в ответ, воспользовавшись тем, что Агесилай со своими войсками отправился в Аркадию, сделал ещё одну попытку захватить Спарту. Он сумел ворваться в город, но был выбит оттуда отрядами Архидама и Агесилая. Фиванцы отошли в Аркадию, где в 362 г. до н.э. у города Мантинеи состоялась решающая битва этой войны. Эпаминонд попытался повторить свой знаменитый маневр, сделав упор на удар построенного в плотный и мощный «эшелон» левого фланга. Но на этот раз спартанцы стояли на смерть и не отступили. Лично возглавивший эту атаку Эпаминонд был смертельно ранен, услышав, что погибли также все его ближайшие соратники, он приказал отступить и заключить мир.

Пьер Жан Давид д’Анже, Смерть Эпаминонда, рельеф

Это сражение стало последним, которое дал на территории Греции Агесилай. Он весьма удачно принял участие в войнах претендентов на египетский трон и умер от старости, на пути домой. На момент смерти Агесилаю было уже 85 лет.

Эллада была истощена и разорена постоянными войнами, и, родившийся около 380 г. до н.э. греческий историк Феопомп написал вполне справедливый памфлет «Трехголовый». Во всех несчастьях, обрушившихся на Элладу, он обвинил «три головы» – Афины, Спарту, Фивы. Измотанная бесконечными войнами Греция стала легкой добычей Македонии. Войска Филиппа II разбили объединенное войско Афин и Фив в сражении при Херонее в 338 г до н.э. Македонский царь успешно использовал изобретение Эпаминонда: отступление правого фланга и решительная атака левого, закончившаяся фланговым ударом фаланги и конницы царевича Александра. В этой битве потерпел поражение и знаменитый «Священный отряд Фив», который, по свидетельству Плутарха, состоял из 150 гомосексуальных пар. Великая гомосексуальная легенда гласит, что любовники-фиванцы до конца сражались с македонцами, дабы не пережить смерть своих «мужей» (или – «жен») и все, как один, пали на поле боя. Но в братской могиле, найденной в Херонее, были обнаружены останки лишь 254 человек. Судьба остальных 46 неизвестна: возможно, они отступили, возможно, сдались в плен. Удивления это не вызывает. Слово «гомосексуалист» и фраза «человек, навечно влюбленный в своего партнера и сохраняющий ему верность на протяжении всей жизни» не являются синонимами. Даже, если какие-то романтические чувства поначалу имели место в этих парах, часть воинов этого отряда, конечно, уже тяготилась отношениями с «назначенным» им властями города любовником («развод» и образование новой пары в этом боевом соединении вряд ли был возможен). И, учитывая более чем толерантное отношение беотийцев к геям, вполне возможно, уже имели других партнеров «на стороне». Тем не менее, сражение на этом участке, действительно, носило крайне ожесточенный характер, Плутарх сообщает, что Филипп II, увидев тела погибших фиванцев «Священного отряда» и узнав, по какому принципу он формировался, сказал: «Пусть умрет тот, кто заподозрит, что они сделали что-то не так». Филипп явно в чем-то засомневался. Может быть, он усомнился в нетрадиционной ориентации этих храбрых фиванцев – ведь царь был не эллином, а македонцем, варвары же, по сообщениям ряда греческих историков, гомосексуальные отношения не одобряли и осуждали. Но, возможно, он не поверил, что отвага воинов была связана именно с их сексуальными предпочтениями, а не с любовью к родине.

Через 7 лет пришла очередь Спарты: в 331 г. до н.э. македонский полководец Антипатр разгромил ее армию в битве при Мегалопроле. В этой битве погибли около четверти всех полноправных спартиатов и царь Агис III. И это была уже не та Спарта, что раньше. В начале V века до н.э. Спарта могла выставить от 8 до 10 тысяч гоплитов. В битве при Платеях против персов встали 5 тысяч спартиатов. Во время войны с Беотийским собзор, Спарта могла мобилизовать чуть больше 2000 воинов из числа полноправных граждан. Аристотель же писал, писал, что в его время Спарта не могла выставить и тысячи гоплитов.

В 272 году Спарте пришлось выдержать осаду вернувшегося из Италии Пирра: его привел в Лакедемон младший сын прежнего царя – Клеоним, который оспаривал власть у племянника. Сплошных стен спартиаты построить к тому времени так и не удосужились, но женщины, старики и даже дети выкопали ров и возвели земляной вал, укрепленный повозками (мужчины в сооружении этих укреплений не участвовали, чтобы сохранить силы для сражения). Три дня Пирр штурмовал город, но взять его не сумел, и, получив выгодное (как ему показалось) предложение из Аргоса, двинулся на север, навстречу своей смерти.

Пирр, бюст из палаццо Питти, Флоренция

Окрыленные победой над самим Пирром, спартиаты последовали за ним. В арьергардном бою погиб сын эпирского царя – Птолемей. О дальнейших событиях Павсаний рассказывает следующее: «Уже услышавший о смерти сына и потрясенный горем, Пирр (во главе молосской конницы) первым ворвался в ряды спартанцев, стремясь убийством насытить жажду мести, и хотя в бою он всегда казался страшным и непобедимым, но на этот раз своей дерзостью и силой затмил все, что бывало в прежних битвах… Спрыгнув с седла, в пешем бою, он уложил рядом с Эвалком весь его отборный отряд. К таким бессмысленным потерям привело Спарту уже после конца войны чрезмерное честолюбие ее правителей».

Более подробно об этом рассказано в статье Тень великого Александра (Рыжов В.А.).

В III веке до н.э. Элладу раздирали на части три соперничающие между собой силы. Первой была Македония, претендовавшая на власть в Греции со времен завоевания её Александром Великим. Второй – Ахейский союз пелопонесских полисов (воплотивший в жизнь практику двойного гражданства – полиса и общесоюзного), поддерживаемый египетской династией Птолемеев. Третьей – Этолийский союз: Средняя Греция, часть Фессалии и некоторые полисы Пелопоннеса.

Македония, Этолийский и Ахейский союзы

Столкновение с Ахейским союзом стало роковым для теряющей силы Спарты. Поражения армии царя-реформатора Клеомена III в битве при Селассии в 222 г. до н.э. и войска тирана Набиса в 195 г. до н.э. окончательно добили Лакедемон. Отчаянная попытка Набиса обратиться за помощью к этолийцам закончилась его убийством «союзниками» в 192 г. до н.э. Ослабевшая Спарта уже не могла позволить себе быть абсолютно независимой, и вынуждена была присоединиться к Ахейскому союзу (в 192-191 г.г. до н.э.) – вместе с Мессенией и Элидой. А во II в. до н.э. на поля старых битв пришел новый, молодой и сильный хищник – Рим. В войне против Македонии (началась в 200 г. до н.э.) он был поддержан вначале Этолийским союзом (199 г.), затем – и ахейцами (198 г.). Одолев Македонию (197 г. до н.э.), римляне во время Истмийских игр торжественно объявили все греческие города свободными. В результате такого «освобождения», уже в 189 г. до н.э. вынуждены были подчиниться Риму этолийцы. В 168 г. до н.э. Рим окончательно разгромил Македонию, причем именно победу над царем этой страны Персеем у города Пидны Полибий назвал «началом всемирного владычества римлян» (а ведь еще стоял Карфаген). Через 20 лет (в 148 г. до н.э.) Македония стала провинцией Рима. Ахейский союз держался дольше всех, но его погубили «имперские» амбиции и несправедливость по отношению к соседям. Спарта вошла в Ахейский союз вынужденно и против своей воли, но сохранила за собой право не подчиняться ахейскому суду и право самостоятельно посылать посольства в Рим. В 149 г. до н.э. ахейцы, уверенные в благодарности Рима за помощь в подавлении македонского восстания под руководством самозванца, выдававшего себя за сына последнего царя Персея, отменили привилегии Спарты. В последовавшей короткой войне их войско разгромило небольшую армию Лакедемона (спартиаты потеряли 1000 человек). Но Риму уже не нужно было довольно сильное объединение полисов в Греции, и, воспользовавшись поводом, он поспешил ослабить своих недавних союзников: потребовал исключения из Ахейского союза «городов, неродственных по крови ахейцам» – Спарты, Аргоса, Орхомена и Коринфа. Это решение вызвало бурный протест в союзе, в разных городах начались избиения спартанцев и «друзей Рима», послы Рима были встречены насмешками и оскорблениями. Ничего более глупого ахейцы совершить не могли, но, «кого боги хотят погубить, тех они лишают разума». В Коринфской (или Ахейской) войне Ахейский союз потерпел сокрушительное поражение – 146 г. до н.э. Воспользовавшись поводом, римляне уничтожили Коринф, купцы которого еще смели конкурировать с римскими. В этот же год, кстати, был разрушен и Карфаген. После этого, на территории Греции была образована провинция Ахайя. Вместе с остальными городами Ахейского союза утратил независимость и Лакедемон, за который «заступились» римляне. Спарта превратилась в мало чем примечательный провинциальный город Римской империи. В дальнейшем Спарту по очереди захватывали готы, герулы и вестготы. Окончательно древняя Спарта пришла в упадок после IV Крестового похода: новым хозяевам она оказалась не интересна, поблизости они построили свой город – Мистру (в 1249 г.). В церкви Митрополи (посвященной святому Дмитрию) этого города был коронован византийский император Константин Палеолог.

Мистра, церковь Митрополи

После завоевания османами, последние оставшиеся греки были вытеснены в предгорья Тайгета. Ныне существующий город Спарта был основан в 1834 г. – на руинах античного города его построили по проекту немецкого архитектора Йохмуса. В настоящее время в нем проживает чуть больше 16 тысяч человек.

Современная Спарта

Современная Спарта, археологический музей

Современная Спарта, зал археологического музея

Древняя Спарта

Древняя Спарта

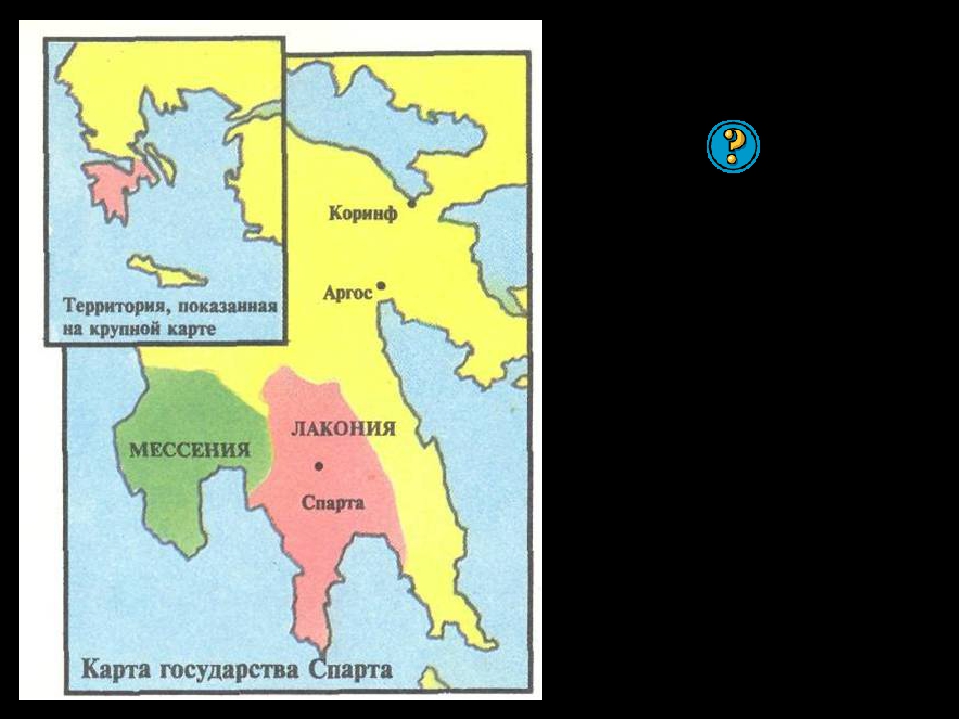

Древняя Спарта была основным экономическим и военным соперником Афин. Город-государство и окружающая его территория были расположены на полуострове Пелопоннес, к юго-западу от Афин. В административном отношении, Спарта (также называемая Лакедемон) была столицей провинции Лакония.

Прилагательное «спартанские» в современный мир пришло от энергичных воинов, обладающих железным сердцем и стальной выдержкой. Жители Спарты славились не искусствами, наукой или архитектурой, а смелыми воинами, для которых понятие чести, мужества и силы были поставлены превыше всего. Афины того времени, с их прекрасными статуями и храмами, были оплотом поэзии, философии и политики, благодаря чему доминировали в интеллектуальной жизни Греции. Однако такое превосходство должно было когда-нибудь закончиться.

Воспитание детей в Спарте

Один из принципов, которыми руководствовались жители Спарты, заключался в том, что жизнь каждого человека, с момента рождения и до самой смерти, полностью принадлежит государству. Старейшины города были наделены правом решать судьбу новорожденных – здоровых и сильных оставляли в городе, а слабых или больных детей сбрасывали в ближайшую пропасть. Так спартанцы пытались обеспечить себе физическое превосходство перед врагами. Дети, прошедшие «естественный отбор», воспитывались в условиях суровой дисциплины. В возрасте 7 лет мальчиков забирали у родителей и воспитывали отдельно, в составе небольших групп. Самые сильные и смелые юноши в результате ставали капитанами. Мальчики спали в общих комнатах на жестких и неудобных кроватях из камыша. Питались молодые спартанцы простой едой – супом из свиной крови, мяса и уксуса, чечевицей и другой грубой пищей.

Однажды богатый гость, приехавший в Спарту из Сибариса, решился отведать «черной похлебки», после чего сказал, что теперь он понимает, почему спартанские воины так легко расстаются с жизнью. Часто мальчиков оставляли на несколько дней голодными, подстрекая тем самым к мелкому воровству на рынке. Делалось это не с умыслом сделать с юноши умелого вора, а только для развития смекалки и ловкости — если его ловили на краже, то жестоко наказывали. Ходят легенды об одном молодом спартанце, который украл на рынке молодую лису, и когда пришло время обеда, спрятал её под одеждой. Чтобы мальчика не уличили в воровстве, он терпел боль от того, что лиса прогрызла ему живот, и умер, не выдав ни единого звука. Со временем дисциплина только ужесточалась. Все взрослые мужчины, возрастом от 20 до 60 лет были обязаны служить в спартанской армии. Им было разрешено вступать в брак, но даже после этого спартанцы продолжали ночевать в бараках и питаться в общих столовых. Воинам не разрешалось владеть никаким имуществом, в особенности золотом и серебром. Их деньги имели вид железных прутьев разного размера. Сдержанность распространялась не только на быт, еду и одежду, но и на речь спартанцев. В разговоре они были весьма немногословными, ограничиваясь исключительно сжатыми и конкретными ответами. Такая манера общения в Древней Греции получила название «лаконичность» от имени местности, в которой была расположена Спарта.

Быт спартанцев

Вообще, как и в любой другой культуре, вопросы быта и питания проливают свет на интересные мелочи в жизни людей. Спартанцы, в отличие от жителей других греческих городов, не придавали особого значения еде. По их мнению, пища должна служить не для удовлетворения, а только для насыщения воина перед боем. Обедали спартанцы за общим столом, при этом продукты для обеда сдавали все в одинаковом количестве – так поддерживалась равенство всех граждан. Соседи по столу зорко следили друг за другом, и если кому-то не нравилась еда, его высмеивали и сравнивали с избалованными жителями Афин. Но когда наступало время сражения, спартанцы кардинально менялись: надевали лучшие наряды, и с песнями и музыкой шагали навстречу смерти. С самого рождения их учили воспринимать каждый свой день как последний, не бояться и не отступать. Смерть в сражении была желанной и приравнивалась к идеальному окончанию жизни настоящего мужчины. В Лаконии существовало 3 класса жителей. К первому, самому почитаемому, относились жители Спарты, имевшие военную подготовку и участвующие в политической жизни города. Второй класс – периеки, или жители окрестных мелких городов и селений. Они были свободными, хотя и не обладали никакими политическими правами. Занимаясь торговлей и ремесленничеством, периеки являлись своего рода «обслуживающим персоналом» для спартанской армии. Низший класс – илоты, были крепостными, и не сильно отличались от рабов. По причине того, что их браки не контролировались государством, илоты являлись наиболее многочисленной категорией жителей, и сдерживались от восстания только благодаря железной хватке своих хозяев.

Политическая жизнь Спарты

Одна из особенностей Спарты заключалась в том, что во главе государства стояли одновременно два царя. Они правили совместно, служили первосвященниками и военными лидерами. Каждый из царей контролировал деятельность другого, что обеспечивало открытость и справедливость решений власти. Королям подчинялся «кабинет министров», состоящий из пяти эфиров или наблюдателей, которые осуществляли общую опеку над законами и обычаями. Законодательная власть состояла из совета старейшин, который возглавлялся двумя царями. В совет выбирались самые уважаемые люди Спарты, преодолевшие 60-летний возрастной барьер. Армия Спарты, несмотря на сравнительно скромную численность, была отлично выучена и дисциплинирована. Каждый воин был наполнен решимостью к победе или смерти – возвращаться с проигрышем было недопустимо, и являлось несмываемым позором на всю жизнь. Жены и матери, отправляя своих мужей и сыновей на войну, торжественно вручали им щит со словами: «Вернись со щитом или на нем». Со временем, воинственно настроенные спартанцы захватили большую часть Пелопоннеса, значительно расширив границы владений. Столкновение с Афинами было неизбежным. Соперничество достигло апогея при Пелопоннесской войне, и привело к падению Афин. Но тирания спартанцев вызвала ненависть жителей и массовые восстания, что привело к постепенной либерализации власти. Количество специально обученных воинов уменьшилось, что позволило жителям Фив, примерно после 30 лет спартанского гнета, свергнуть власть захватчиков.

История Спарты интересна не только с точки зрения военных достижений, но и факторов политического и жизненного устройства. Смелость, самоотверженность и стремление к победе спартанских воинов – вот те качества, благодаря которым удавалось не только сдерживать постоянные нападения врагов, но и расширять границы влияния. Воины этого небольшого государства с легкостью побеждали многотысячные армии и были явной угрозой для неприятелей. Спарта и её жители, воспитанные на принципах сдержанности и верховенства силы, была антиподом образованных и изнеженных богатой жизнью Афин, что в конце привело к столкновению этих двух цивилизаций.

Спарта — Википедия. Что такое Спарта

Спа́рта (др.-греч. Σπάρτη, лат. Sparta), или Лакедемóн (др.-греч. Λακεδαίμων, лат. Lacedaemon) — древнее государство в Греции в области Лакония на юге полуострова Пелопоннес, в долине Эврота.

Государственное устройство

Древняя Спарта — образец аристократического государства, которое в целях подавления огромной массы подневольного населения (илотов) сдерживало развитие частной собственности и успешно пыталось сохранить равенство среди самих спартанцев. Организация политической власти у спартанцев была типичной для периода распада племенного строя: два родоплеменных вождя (возможно, как результат объединения ахейских и дорийских племён), совет старейшин, народное собрание. В VI веке до н. э. сложился так называемый «ликургов строй» (установление илотии, укрепление влияния общины Спарты путём уравнивания их в экономическом отношении и политических правах и превращения этой общины в военный лагерь). Во главе государства стояли два архагета, которые выбирались каждый год путём гадания по звёздам. Им подчинялось войско, и они имели право на большую часть военной добычи, обладали правом жизни и смерти в походах.

Должности и органы власти:

- Апелла — народное собрание (все полноправные спартиаты мужского пола, достигшие 30-летнего возраста).

- Цари Спарты — Спартой правили всегда два царя из двух династий: Агиадов и Эврипонтидов. Обе династии пошли от царя Аристодема. В случае войны один из царей шёл в поход, а другой оставался в Спарте.

- Эфоры — выборные должности, в руках которых сосредоточивалась судебная власть (всего было 5 эфоров, два из которых в случае войны сопровождали царя в походе).

- Герусия — высший правительственный орган в Спарте, совет старейшин. Герусия состояла из 30 человек (28 геронтов в возрасте старше 60 лет, избиравшихся пожизненно, и 2 царя).

- Наварх — одна из высших военных должностей Спарты. Наварх командовал спартанским флотом и имел очень широкие полномочия, иногда даже выходившие за пределы чисто военных (Аристотель называл власть наварха «чуть ли не второй царской властью»[1]). Навархом был, например, один из наиболее известных спартанских полководцев — Лисандр.

- Гиппагреты — трое 30-летних юношей, избранных эфорами[2], и гиппеи, «всадники» — 300 юношей моложе 30 лет, избранных гиппагретами[3].

История

Доисторическая эпоха

На лаконские земли, где первоначально жили лелеги, прибыли ахейцы из царского рода, родственного Персеиде, место которых позднее заняли Пелопиды. После завоевания Пелопоннеса дорийцами, Лакония, наименее плодородная и незначительная область, вследствие обмана, досталась несовершеннолетним сыновьям Аристодема, Еврисфену и Проклу из рода Гераклидов. От них произошли династии Агиадов (от имени Агида, сына Еврисфена) и Еврипонтидов (от имени Еврипонта, внука Прокла).

Главным городом Лаконии вскоре стала Спарта, расположенная вблизи древних Амикл, которые, как и остальные ахейские города, потеряли свои политические права. Наряду с господствующими дорийцами спартиатами, население страны состояло из ахейцев, среди которых выделяли периэков (др.-греч. περίοικοι) — лишённых политических прав, но лично свободных и имеющих право на владение собственностью, и илотов — лишённых своих земельных участков и обращённых в рабов. Долгое время Спарта ничем не выделялась среди дорических государств. Внешние войны она вела с соседними аргосскими и аркадскими городами. Подъём Спарты начался со времён Ликурга и Мессенских войн.

Архаическая эпоха

С победой в Мессенских войнах (743—723 и 685—668 гг. до н. э.) Спарте удалось окончательно покорить Мессению, после чего древние мессенцы были лишены своих земельных владений и обращены в илотов. О том, что внутри страны в это время не было покоя, свидетельствует насильственная смерть царя Полидора, расширение полномочий эфоров, что повлекло ограничение царской власти, и высылка парфений, которые под начальством Фаланфа основали в 707 году до н. э. Тарент. Однако, когда Спарта после тяжелых войн победила аркадян, особенно, когда вскоре после 660 год до н. э. заставила Тегею признать свою гегемонию, и по договору, который хранился на поставленной вблизи Алфеи колонне, вынудила заключить военный союз, с тех пор Спарта считалась в глазах народов первым государством Греции[4]. Спартанцы импонировали своим почитателям тем, что пытались свергнуть тиранов, которые с VII века до н. э. появлялись почти во всех греческих государствах[5][6]. Спартанцы способствовали изгнанию Кипселидов из Коринфа и Писистратов из Афин, освободили Сикион, Фокиду и несколько островов Эгейского моря. Тем самым спартанцы приобрели себе в разных государствах благодарных и знатных сторонников.

Дольше всего соперничал со Спартой за первенство Аргос. Однако, когда спартанцы в 550 году до н. э. завоевали пограничную область Кинурии с городом Фиреей[7], царь Клеомен около 520 год до н. э. нанес аргивянам решительное поражение при Тиринфе[8], и с тех пор Аргос держался вдали от всех областей, которыми руководила Спарта.

Классическая эпоха

Прежде всего спартанцы заключили союз с Элидой и Тегеей, а затем привлекли на свою сторону полисы остального Пелопоннеса. В образовавшемся Пелопоннесском союзе гегемония принадлежала Спарте, которая осуществляла руководство на войне, а также являлась центром собраний и совещаний Союза. При этом она не посягала на независимость отдельных государств, которые сохраняли свою автономию[9]. Также союзные государства не платили Спарте взносы (др.-греч. φόρος), не существовало и постоянного союзного совета, но он при необходимости созывался в Спарте (др.-греч. παρακαλειν). Спарта не пыталась распространить свою власть на весь Пелопоннес[10], но общая опасность во время Греко-персидских войн подтолкнула все государства, кроме Аргоса, перейти под начальство Спарты. С устранением непосредственной опасности спартанцы поняли, что им не под силу продолжать войну с персами далеко от своих границ, и, когда Павсаний и Леотихид опозорили спартанское имя, спартанцы были должны допустить, чтобы Афины взяли на себя дальнейшее руководство на войне, а сами ограничились Пелопоннесом. Со временем начало проявляться соперничество между Спартой и Афинами, вылившееся в Первую Пелопоннесскую войну, завершившееся Тридцатилетним миром.

Рост могущества Афин и их экспансия на запад в 431 году до н. э. привели к Пелопоннесской войне. Она сломила могущество Афин и привела к установлению гегемонии Спарты. Одновременно начали нарушаться устои Спарты — законодательство Ликурга.

Из стремления неграждан к полноправию в 397 году до н. э. произошло восстание Кинадона, не увенчавшееся успехом. Устоявшуюся в Греции власть Агесилай пытался распространить и на Малой Азии и успешно воевал против персов, пока персы не спровоцировали Коринфскую войну в 395 году до н. э. После нескольких неудач, особенно после поражения в морском сражении при Книде (394 год до н. э), Спарта, желая воспользоваться успехами оружия своих противников, уступила по Анталкидову миру царю Малую Азию, признала его посредником и судьей в греческих делах и, таким образом, под предлогом свободы всех государств, обеспечила за собой первенство в союзе с Персией. Только Фивы не подчинились этим условиям и лишили Спарту преимуществ позорного мира. Афины с победой при Наксосе в 376 году до н. э. заключили новый союз (см. Второй афинский морской союз), и Спарта в 372 году до н. э. формально уступила гегемонии. Ещё большее несчастье постигло Спарту в дальнейшей беотийской войне. Эпаминонд нанес окончательный удар городу восстановлением Мессении в 369 году до н. э. и образованием Мегалополя, поэтому в 365 году до н. э. спартанцы были вынуждены позволить своим союзникам заключить мир.

Эллинистическая и римская эпоха

С этого времени Спарта быстро начала приходить в упадок, а вследствие обеднения и обременения долгами граждан законы обратились в пустую форму. Союз с фокеянами, которым спартанцы послали помощь, но не предоставили действительной поддержки, вооружил против них Филиппа Македонского, который появился 334 год до н. э. в Пелопоннесе и утвердил независимость Мессении, Аргоса и Аркадии, однако, с другой стороны, не обратил внимания на то, что не были отправлены послы в Коринфские сборы[11]. В отсутствие Александра Македонского царь Агис III с помощью денег, полученных от Дария, пытался сбросить македонское иго, но потерпел поражение от Антипатра при Мегалополисе и был убит в бою. То, что мало-помалу исчез также и знаменитый спартанский воинственный дух, показывает наличие укреплений города при приступах Деметрия Полиоркета (296 до н. э) и Пирра Эпирского (272 до н. э).

Попытка Агиса IV в 242 год до н. э. выработать с уничтожением долговых книг новый раздел поземельной собственности и увеличить число граждан, которое снизилось до 700, оказалась неудачной из-за корысти богатых. Осуществить это преобразование удалось в 226 до н. э. Клеомену III только после насильственного уничтожения эфора. Для Спарты в это время наступила, пожалуй, новая эра процветания, — Клеомен был близок к тому, чтобы установить свою власть над Пелопоннесом, но союз ахейцев с Македонией привел Антигона Досона в Пелопоннес. Поражение при Селласии в 222 год до н. э. и затем смерть Клеомена в Египте положили конец государству Гераклидов. Антигон, правда, великодушно оставил спартанцам их независимость. После царствования незначительных правителей (Ликург, Хилон) восстали тираны, которые пользовались дурной славой, Маханид (греч.)русск. (211—207 годы до н. э) и Набис (206—192 годы до н. э).

Оба должны были уступить Филопемену, который в 192 год до н. э. включил Спарту в Ахейский союз, но в 189 год до н. э. строго наказал восставших спартанцев. Между тем 195 год до н. э. началась лаконская война. Жалобы угнетённых были услышаны римлянами, которые долгое время поддерживали взаимные распри, пока не признали своевременным покорить Грецию в 146 год до н. э. По Павсанию в римский период 18 городов Лаконии принадлежали к Элевтеролаконам (греч.)русск., которых император Август освободил от владычества Спарты[12][13].

Государственный строй Спарты

В основу государственного строя Спарты был положен принцип единства полноправных граждан. Для этого государство строго регламентировало жизнь и быт спартанцев, сдерживала их имущественное расслоение. Основы государственного строя были заложены ретро (договором) легендарного законодателя Ликурга. Спартиаты были обязаны заниматься только военным искусством и спортом. Земледелие, ремесло и торговля стали делом илотов и периэков.

«Строй Ликурга» трансформировал военную демократию спартиатов в олигархическую рабовладельческую республику, которая сохранила черты родоплеменного строя. Во главе государства находились одновременно два царя — архагеты. Их власть была наследственной. Полномочия архагета сводились к военной власти, организации жертвоприношений и участия в совете старейшин.

Герусия (совет старейшин) состояла из двух архагетов и 28 геронтов, которых избирали пожизненно народным собранием из знатных граждан, достигших 60-летнего возраста. Герусия выполняла функции правительственного учреждения — готовила вопросы для обсуждения на народных собраниях, руководила внешней политикой, рассматривала уголовные дела о государственных преступлениях (включая преступления против архагета).

Коллегия эфоров (появилась в VIII веке до н. э) состояла из пяти достойных граждан, которых избирали на один год народным собранием. Сначала полномочия эфоров ограничивались судопроизводством по имущественным спорам. В VI веке до н. э их власть растет, они вытесняют герусии. Эфоры начали созывать герусии и народное собрание, руководить внешней политикой, осуществлять внутреннее управление государством и судопроизводство, контролировать должностных лиц (включая архагета).